我们来到江苏泰兴,纪念丁文江先生诞辰130周年,不由地想起丁文江与徐霞客比邻。虽年代不同,但他们的气质、精神、追求却同声相应,同气相求,他们的业绩和人格魅力为我们树立了一个样板。今天为实现中国梦,继承和发扬科学探索精神,更有时代意义。这也正是我们纪念丁文江先生的意义。

丁文江生于1887年,距前代乡贤徐霞客去世246年。这期间,世事苍茫,社会巨变,但两人崇尚科学的追求却一脉相承。

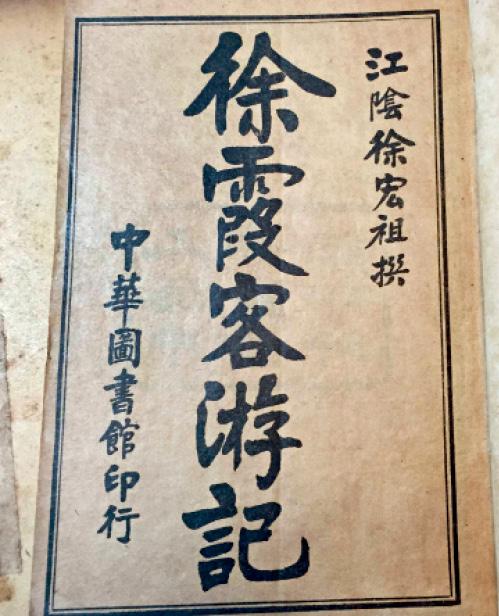

徐霞客名宏祖,字振之,霞客是其别号,他是有明以来,我国乃至世界著名的旅行家,被明末清初的学者钱谦益评价为:“徐霞客千古奇人,《游记》乃千古奇书。”

历史上,许多人受到徐霞客精神的感染,许多人对徐霞客作出了评价,但大多感叹他的特立独行和游记的文学价值。300年后的丁文江,在读了《徐霞客游记》,了解了徐霞客事迹之后,对徐霞客的评价是非同一般的,他说:“他(徐霞客)是很爱山水的,然而赏玩山水决计不是他惟一目的。况且近省的山水可以赏玩的很多,何必去吃这种大苦?他是颇信佛教的,然而他决不是行脚僧,以拜佛为朝山的目的的——况且他去的许多山都无佛可拜。”丁文江引用徐霞客的朋友陈函辉对徐霞客的评价,“霞客不喜谶纬术数家言,游踪既遍天下,于星辰经络,地气萦回,咸得其渊源。所自云:‘昔人志星官舆地,多以承袭附会;即江河二经,山脉三条,自记载来求俱囿于中国一方,未测浩衍。’遂欲为昆仑海外之游”。因此,丁文江以为“不善谶纬术数家言,不肯承袭附会,所以要自己去观察江河二经、山脉三条的真相——这是先生游历的真目的。”300年过去了,丁文江思考徐霞客的行为,认为徐霞客的“真目的”是秉持了一种为真理而牺牲的精神,这种精神被丁文江称之为“求知欲”。丁文江进而分析:“这种‘求知欲’——为真理而牺牲的精神,18世纪以前,世界上很少见的,先生乃得之于280年前。这真是我们学术史上无上的光荣!钱牧斋说他以张骞、玄奘、耶律楚才自拟,恐怕也是一种附会。对于徐霞客的理解和分析,我们不得不佩服丁文江识人辨物的能力。与丁文江有同样认识的还有英国学者李约瑟,李约瑟认为:“他(徐霞客)的游记读起来并不像是17世纪的学者所写的东西,倒像是20世纪的野外考察家所写的考察记录。他不但在分析各种地貌上具有惊人的能力,而且能够很有系统地使用各种专门术语。”徐霞客之所以扬名后世,综其所有,是由于他的“游记”让我们认识和了解了一位伟大的中国古代地学家。徐霞客在中国地理学发展中的地位,也是由于他在中国历史地理学和人文地理学方面的空前贡献,使徐霞客成为中国旅游地学最成功的先行者和践行者。19世纪之前,中国的宋明理学(程朱理学和王阳明的心学)在哲学和人文科学领域有着光辉的成就,提倡“格物致知”;而宋代的《梦溪笔谈》,明代的《徐霞客游记》和徐光启的《农政全书》等,则标志着中华民族科学探索精神的延续。

徐霞客诞生300年后,在同一片土地上,又出现了另一位在中国近代社会有影响的学者——丁文江。而丁文江又有当代徐霞客的美名。胡适曾讲:“丁在君是我们这个新时代的徐霞客,这是我们公认的。”

丁文江,字在君,因对北宋思想家范仲淹在《岳阳楼记》中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的情操十分推崇,故用“宗淹”为笔名。据述,丁文江年幼聪慧,天资过人,所以胡适在其所著《丁文江传》中分析丁文江:“因为在君16岁已离家出国,他在日本时已能做政治文章,他读中国经史书,他作中国文、中国诗,都是在那十一二年中打的根底。那根底起于他母亲单夫人教他识字,成于他自己在私塾时期博览自修。”由此看来,丁文江“五岁就傅,寓目成诵”是不假的了。留学的经历,则是丁文江成为中西文化和科学交融于一身的新时代学者。

丁文江与徐霞客结缘,是由于他学习地质学的缘故,“余十六出国,二十六始归,凡十年未尝读国书,初不知有徐霞客其人。辛亥(1911年)自欧归,由越南入滇,将由滇入黔。叶浩吾前辈告之曰‘君习地学,且好游,宜读徐霞客游记。徐又君乡人,表彰亦君辈之责’。因搜昆明书肆,欲得之为长途消夜计,而滇中僻陋,竟无售是书者。元年寓上海,始购得图书集成公司铅字本……”丁文江16岁出国留学,先是在日本,而后赴英国,于1911年获英国格拉斯哥大学动物学和地质学双科毕业证书后回国。近10年的留学生活,使丁文江受到西方现代科学和社会文化的熏陶,对他科学观和人生观的形成产生了极大影响。由于地质学本身的性质,可以说,地质学家本身就是旅行家,地质调查对从事地质科学的人来说是第一要务,由此也决定了地质学家要走荒漠、涉江河、登高山、入林莽。丁文江深知地质调查的重要,不会轻易丢掉可以调查的机会,回国之行,便成为他第一次的国内旅行调查。1911年4月丁文江离开英国,乘船到达越南西贡,乘刚通车的滇越铁路进入云南,开始他在中国内地的第一次“旅行地质调查”。严格地说,他的旅行考察是不能算作实际意义上的地质考察的,丁文江的本意是以此作为自我考验的实际锻炼。用胡适的话来说:“他这次旅行不算是调查矿产地质的旅行,只是一个地理学者的旅行,作为他后来在西南调查矿产地质的准备。”丁文江到昆明后,时任云南高等学堂监督的叶浩吾向他推荐了《徐霞客游记》一书,丁文江由此知道了徐霞客这个人。而他本想购得《徐霞客游记》一书,以备旅途中阅读的,但未能在昆明购得,因此,真正认识徐霞客是他在民国元年在上海购得此书之后。然而,丁文江不知道,他的第一次国内旅行调查已和徐霞客的精神相融为一了。不同的则是,徐霞客考察只是靠步行和手中之笔完成他的考察行程,而丁文江的旅行考察则多了近代科学的知识储备和技术发展后的仪器设备。不仅如此,作为地质学家的丁文江,以一个地质工作者的情怀,与徐霞客产生了共鸣。丁文江读《徐霞客游记》,品味徐霞客的人生,他看到了徐霞客一生与众不同之处,那就是从《徐霞客游记》的科学价值,发现了徐霞客并非简单的不入仕,不流俗,而是秉持“格物致知”的古训,是探索精神支配了他乐而不返的山水人生之旅。因此,丁文江肯定了徐霞客为我国古代地理学家的地位,并从徐霞客惜字如金,白描到位,文采飞扬的笔墨中发现了《徐霞客游记》的文学价值和科学价值。这种相识、相知,真可谓真正的知己。然而,我们今天看来,这种誉扬霞客精神,或许更能为丁文江成为新时代的徐霞客作一注脚。

丁文江和徐霞客确有很多相近之处,因为他们的追求与目标是相近的。叶良辅先生曾将丁文江与徐霞客做过比较,指出二人的相近似之处,一生不避艰难为其一。霞客游迹遍国内,丁文江曾先后三次入云南,两三次入川黔桂为其二。霞客在地理学上的贡献可与丁文江对于西南地质学上的贡献相辉映为其三。霞客在静闻和尚圆寂后,遵其嘱将其骸骨由南宁携于云南鸡足山埋葬,丁文江在赵亚曾遇害后归葬其骨,并教养赵亚曾后代为其四。为此,叶良辅感叹:“霞客和丁先生,虽不同时,也真算得同志了。”由此我们可以说,探求未知的自然界,崇尚科学的求真精神是徐霞客和丁文江一脉相承的精神动力。

丁文江留学归国之日,正逢民国肇始。他成为中国第一个国家地质调查所所长,是中国地质学的奠基人和地质调查事业的拓荒者。

丁文江的身体力行,彰显了地质工作者的求实精神。从回国开始的第一次国内旅行考察,到1913年和梭尔格沿正太铁路做的地质考察,以及1914年所做的滇川黔地区地质考察,丁文江不仅获得了大量考察成果,同时也收获了作为一名地质学者的精神满足。这些从地质考察过程所收获的感觉,我们可从丁文江《漫游散记》的字里行间中充分地感觉到。譬如,丁文江在《漫游散记》中《太行山里的旅行》一节里写道:“我初次在北方过冬,御寒的衣具本来不完备,而这两星期中,早上出门的时候,温度平均在零度以下八度,最低的时候到零度以下十八度。上浮山遇着大雪,上蒙山遇着大风,——在蒙山顶上十二点的时候温度还在零度以下十度,所以很苦。但是这是我第一次在中国做测量工作,兴趣很好。回想起来,还是苦少乐多。”由于都是搞地质的缘故,黄汲清先生对丁文江这种精神是十分赞赏的,他在《丁在君先生在地质学上的工作》一文中写道:“当时丁正年富力强,不甘于坐办公室和上讲台教书,而随时准备赴野外,进行实地观察。所以在太行山工作之后,他就呈请农商部派他去云南调查已负盛名的个旧锡矿和东川铜矿。经批准后,他只身出发,远至西南边疆,时间是在1914年全年。在这一年中,丁文江跑遍了滇东、滇北各地,重点调查了个旧锡矿和东川铜矿,他还两渡金沙江,调查研究了四川宁远府属地,特别是会理一带的地质矿产,最后又由滇东北进贵州威宁及其附近。滇川黔三省毗邻地区地形复杂,天气多变,山高谷深,水流湍急,加之人烟稀少,食宿均十分困难,还有当地少数民族对汉族官员又持猜疑态度。而对这些困难,丁文江毫不介意,天天‘以管窥天,以锥指地’,打化石、采标本、绘地图、作笔记,始终兴致勃勃,精神抖擞。当他征服了4 145米的牯牛寨,攀登了巍峨壁立的龙爪山,感觉到自己是中国的徐霞客第二时,真是飘飘欲仙,忘却了一切艰难困苦。”从所摘引的黄汲清对丁文江西南调查之行的叙述中,我们不难体会到,同样作为地质工作者的黄汲清的情感是和丁文江一样的,由此可见,丁文江开创的地质工作者栉风沐雨,脚踏祖国山川大地,为国找寻地下宝藏,已成为地质人永远传承的精神动力。这种精神就是为祖国的富强服务,一切从实际出发,实事求是,求真务实的科学作风。

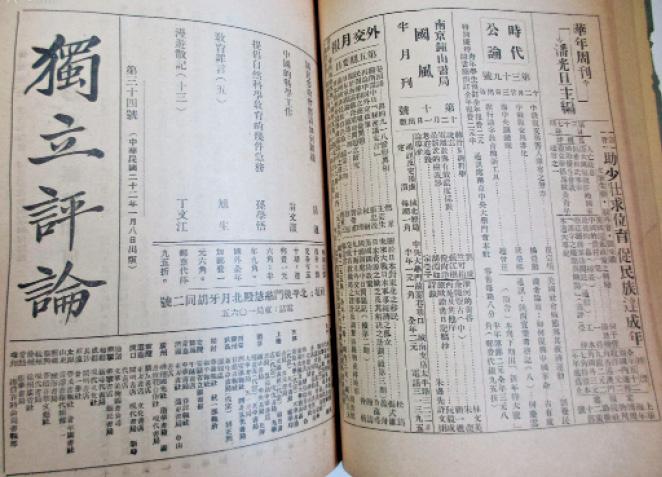

1932年丁文江发表《漫游散记》(原载《独立评论》杂志),记述了他20年间(1912~1932)足迹遍及22省的地质调查,发表地质调查报告、专著、论文40余份(篇),仅后人整理他撰写的地质调查报告一书,就达746页。1933年丁文江参加第16届国际地质大会,当选国际古生物学联合会筹备委员,为中国在国际地学界取得了相应的地位和影响。鉴于他的务实和坚韧不拔的工作精神,1934年丁文江接受蔡元培的邀请,出任中央研究院总干事。然而,没想到的是,丁文江在推动和建设中国科学事业上正奋力前行时,1936年1月5日殉职于湖南煤矿地质调查事业(因煤气中毒,不幸逝世于长沙)。

丁文江育人储才的高瞻远瞩,造就了中国地质科学的精英群体,也影响了更多新时代徐霞客的出现。地质界的学者都知道,早在1913年成立了中央地质调查所,这个调查所有名无实,其原因是这个机构是一个空架子,没有可做地质调查的人。因此,培养人才的当务之急,催生了一个“地质研究班”,也就是后来的地质研究所。现在看来,地质研究所的开办犹如久旱逢甘露,把第一批地质人才培养了出来。人才问题解决了,地质调查和科学研究自然有了得以开展的希望。丁文江对地质研究所的开办出力最大,他请来德国人梭尔格,同章鸿钊和翁文灏等人一起,兢兢业业地做起了开展中国地质人才培养的工作。翁文灏在《对于丁在君先生的追忆》一文中这样评价丁文江在地质研究所的工作:“他(丁文江)竭力主张注重实地观察。他以为平常习惯,由一个教授带领许多学生在一学期内做一次或两次旅行,教授匆忙地走,学生不识不知地跟,如此做法决不能造成真正的地质人才。他以为要使学生能独立工作,必须给他们许多机会,分成小组,自行工作,教授的责任尤在指出应解决的问题,与审定学生们所用的方法,与所得到的成果。他不但如此主张,而且以身作则,有很多次数,率领学生认真工作。他的习惯是登山必到峰顶,移动必须步行。”可以说,地质研究所的开办,犹如中国地质科学事业人才培养的一道闸门,此门一开,中国地质科学的未来从此有了源头活水。丁文江对人才培养,以及对青年一代的关注是一贯的。翁文灏讲:“在君先生的心理是很近代化的。我曾好几次听见他劝勉青年,用他诚挚恳切的语调,更有以身作则的吸力,当然极能引起青年的同情。”地质研究所之后,北京大学地质学门的恢复,以及后来各地高等院校地质系的开办,为中国地质人才的培养形成了规模,而人才培养的成果,直接体现在了20世纪二三十年代中国地质科学上的最初的辉煌。丁文江的逝世,是中国科学界的重大损失,人们永远纪念着这位我国地质科学事业的先驱者,更崇敬他追求科学探索的精神和开创性的贡献。他英年早逝,毕生热爱祖国,追求真理,治学严谨,知识渊博;他为人光明磊落,倡导科学与民主,是民国时代的杰出人物之一。

综上所述,我们不是夸大丁文江的作用,而是丁文江以他的人格魅力影响了我们。如今,中国正在从地质大国向地质强国迈进。在这个过程中,仍然要大力提倡丁文江的科学探索精神,因为,丁文江精神告诫我们,求真务实、踏实勤奋地工作是可以出大成绩的;丁文江的精神还告诫我们,无论到了什么时候,青年一代都是科学的未来,他们身上肩负着时代和民族的责任。因此,弘扬丁文江精神是激励青年发愤图强,为国家、为民族的强盛而作出贡献的巨大的推动力。我们引用丁文江的同事翁文灏的悼念诗句作为结语:“为因大局沧桑变,未竟英贤平治功。翻然志趣改方向,锐意欧邦新政通。研读西儒资本论,更证苏联气象新。炉火纯青振冶炼,宝藏兴启竭艰辛。从此坚信振弱国,须赖精励尽天真。”