目前,人类足迹已经踏上月球,“旅行者”1 号太空探测器已经接近太阳系边缘,哈勃太空望远镜看到了离地球 140 亿光年之遥的宇宙边缘,深海潜水器已抵达深约 11 千米的海底。然而,现阶段人类对于地球的认知却还相当匮乏。

地球的秘密

地球既是人类生息繁衍的家园,又是角逐搏杀的战场。自人类诞生之日起,就从未停止过对地球的探索和认知。从古人认为“天圆地方”,到航海家麦哲伦及其船队通过环球航行证明地球是圆的;从古希腊科学家埃拉托色尼测量了地球周长,到地球物理学家莫霍洛维奇发现了地幔和地壳的分界层,再到地震学家古登堡发现了地核与地幔的分界层,每一次的进步都让我们对脚下的地球有了更精确的认识。然而,地球不是透明的,厚厚的土壤和岩石阻挡了我们的视线,使得地球深处对人类来说遥不可及,充满了谜团。矿产是如何形成的?岩浆如何从地幔上升到地表?基底物质又是如何出露的?大陆本身又是怎样变形的?人类对其所生存的地球知之甚少。目前,人类直接钻探深度只有12千米,与6 000多千米的地球半径相比,还仅仅是它的表皮。

上天难,入地更难

有人曾幻想,如果脚下的地球像玻璃一样该多好。这似乎有点天方夜谭的感觉。但是,科学进步往往源于大胆设想。地球深部既是重要战略空间,又蕴藏丰富资源,还是重大地质灾害策源地。开展地球深部探测,了解地下物质构成、结构关系和动力学过程,不仅是人类对自然奥秘的追求,更是人类获取资源、守护自身安全的基本需要。

“让地球变得像玻璃一样透明”,是一代代地质学家的共同梦想,也正是这一梦想,鼓舞着一代又一代地质人不知疲倦地对地球进行探索。从二十世纪七八十年代起,很多发达国家相继启动了深部探测计划,试图揭开地球的“隐私”,并获得了意想不到的发现。如美国在落基山等造山带下发现了油田,澳大利亚在覆盖层下发现奥林匹克坝超大型矿床,苏联在超深钻中发现了深部油气和矿化显示,等等。这些发现突破了传统油气成藏理论,拓展了人类索取资源的空间,加深了我们对生命演化的认识。

构建“玻璃地球”

1999年,澳大利亚首先提出了“玻璃地球”的概念。这种思想理念一提出,就引得世界各国效仿,纷纷开始投入大量资金进行实施。如美国的 COCORP 计划、Earthscop 计划,德国的 DECOPE 探测计划,法国的 ECORP、3–D FRANCE 计划,意大利的 CORP 计划,英国的 BIRPS 计划,瑞士的 NRPO计划,俄罗斯的乌拉尔造山带反射地震剖面—URSEIS、地学断面与超深科学钻网计划,加拿大岩石圈—LITMOPROBE 计划,澳大利亚国家地球动力学计划—AGCRC ,等等。

“玻璃地球”是一项基础性、战略性的地质信息系统工程,是国家经济发展和国防建设的基石,其核心技术是地质信息技术,包括:实现天、空、地和深部立体探测及数据采集的新技术、新方法(物探、化探、遥感);能满足多维地下—地上、地质—地理、时空—属性大数据的一体化存储、管理、调度的三维地质数据库技术;复杂地质体、地质结构和地质过程的多维、全息、精细、快速和动态建模;多维地质时空大数据的分析、融合与挖掘技术。

“玻璃地球”的成果,在民用方面,可直接服务于能源资源安全保障、生态文明建设、防灾减灾、新型城镇化、工业化、农业现代化、重大项目建设和海洋强国建设等方面,对社会发展和经济建设具有重要的支撑保障作用。在国防军事领域,其成果得以多方面利用。

赢得未来,地质先行

现代信息化技术,大空间环境、大网络连通、大系统集成、大数据服务等特点凸显,其核心依赖于岩石圈、水圈、大气圈、生物圈、电磁圈的基础数据支撑。其中,岩石圈处在基础数据最底层的位置,是研究的重点。

近年来,我国“嫦娥”奔月、“蛟龙”潜海、基因测序、“天河一号”等一大批“中国创造”的科技创新成果让世人刮目相看。然而,我国在深部探测和岩石圈的研究领域,却远远落后于发达国家,这使得我国整体地球科学研究水平与发达国家差距很大,也直接导致了矿产资源勘查理论、方法和技术以及对灾害预警能力的落后。毛泽东同志曾说“地质工作搞不好,一马挡路,万马不能前行。”目前,处于新军事变革中的中国国防和军队建设,对支撑打赢信息化战争的全维全域信息保障也提出了新需求,多元地质信息获取已成为战场环境建设的重要内容。因此,在当前国际国内形势的背景下,想要占据地质信息优势,推动深地基础前沿科学问题探索,就需要紧紧围绕国家战略,统筹规划、顶层设计、超前布局,促进地质领域军民融合发展。

军民融合,圆中国梦

中国中长期科技发展规划曾提出“上天、入地、下海、登极”的科研八字方针,不仅对全世界重大科学问题发展进程进行了全面概括,也为中国重大科技发展指明了方向。目前,我国上天捷报频传,下海卓有成效,登极硕果累累,入地也要掀开新的一页,加快中国从地质大国向地质强国的转变。

党的十八届三中全会上,习近平同志高瞻远瞩,站在全局角度提出了“军民融合发展”的战略思想,强调:“进一步作好军民融合式发展这篇大文章,坚持需求牵引,国家主导,努力形成基础设施和重要领域军民深度融合的发展格局”。这一战略思想也为地质领域“军民融合”指明方向。地质领域要走出一条真正适合我国国情的军民融合发展道路,最关键的是以创新为驱动,打破思维定势和利益藩篱,解决制约经济建设和国防建设融合发展的体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题,应重点在以下四个领域做到融合。

战略融合

战略融合是指对军民融合工作进行顶层设计,把地质领域的军民融合纳入经济发展规划中,将军民技术协同纳入国家科技创新体系中。经过60多年建设发展,我国地质工作取得长足进步。但由于政策制度和体制机制限制,军事地质工作还没有形成统筹规划、协同发展的局面。

2016年3月25日,中央政治局审议通过了《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》,对实现军民融合深度发展做出了重大决策部署。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》也提出,制定统筹经济建设和国防建设专项规划,推动经济建设和国防建设融合发展。党的十八大审议通过《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》,这些举措减少和打破了影响军民融合的制度壁垒,为地质领域军民深度融合奠定了基础。

军民融合政策法规体系构建

建立健全地质领域军民融合的政策法规体系,促进地质领域军民融合工作的法制化、正规化、科学化,做到有法可依、有章可循。随着军民融合的深度推进,一些新情况、新问题和难点不断凸显,单靠传统行政调控是难以解决的,必须依靠权威的法律法规来约束。当前,亟须弥补法律“盲区”,尽快出台和完善地质领域军民融合的保密制度,投资制度,计量、标准化制度,质量保证制度和产品认证制度,等等。建立协调组织机构,高效协调军地之间的矛盾与冲突,使制定的军民融合法律规范共同维护军地双方的利益。

技术与标准的融合

2016年6月,中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展战略纲要》,明确强调建立军民融合重大任务形成机制,推进军民基础共性技术一体化,促进军民标准体系融合,统筹军民共用重大科研基地和基础设施建设。

但目前,由于地质领域军民标准无法协同,造成国防中民用科技应用缓慢。军民标准融合,需要建立军民通用的标准体系,不是要求军用标准与民用标准完全一致,而是在融合过程中减少两者差异,以促进军民技术共同协调发展。重点是对军用标准进行改革,凡是民用标准能满足军事需求的,在确保军事战术技术指标的前提下,优先使用民用标准,消除军用与民用的技术壁垒。对民用标准不能满足军事需求的,抓紧研编和完善各级各类军事地质专用标准,并根据形势任务变化和新型力量建设需要,强化标准的全程动态调控,提高标准的覆盖率和时效性。

人才与教育的融合

军民融合最为关键的还是军民人才资源的互动融合。特别是人才集中的军地科研院所,要建立科技人员自由流动机制,完善科技人员评价机制和奖励机制,集聚高端科技人才,合作创新重大先进技术,发展壮大地质领域科技合作基地和研发机构,鼓励科研院所建立博士后工作站,并与地方高等学校联合培养各类技术人才和管理人才。

工作模式

习近平同志强调,进一步作好军民融合式发展这篇大文章,坚持需求牵引,国家主导,努力形成基础设施和重要领域军民深度融合的发展格局。目前,中国地质调查局及相关行业单位,每年有数千个作业队伍,数十万人分布在全球不同国家,采用多种技术手段进行地质勘查和资源探测。所以,无论从人员配置、数量规模、技术手段、装备实力,还是“走出去”的工作自由度来看,民方的优势都远超过军方,具备了获取全球地质信息的能力。因此,为了避免人员力量、精力、资金的重复投入,“全球地质调查工作”应以民方为主体,依靠民方的优势力量,开展地质调查工作,弥补军队在力量、技术、装备上的短板。而军方应充分发挥自身优势,把工作重心放在后期数据的转化应用上,做到军民地质调查工作的“无缝衔接”。地质领域军民融合工作模式,可以用 “加”“减”“乘”“除”四则运算来表述。

“加法”:就是在开展地质调查时,将国防建设需求和民用需求相结合,统筹规划,利用民方技术、力量和“走出去”的优势,在全球范围开展地质调查工作,为国防和国家战略提供基础数据支撑。

“减法”:就是在获取的全球地质信息库中,将民方所需的地质数据和军方所需的指标要素相剥离,为后期军民成果的转化应用提供基础数据支撑。

“乘法”:就是通过军民剥离的数据,军民双方形成系列产品,如民用综合数据库、民用系列成果图件、信息保障系统/平台,等等。

“除法”:就是将系列产品统一到军民各自的体系框架,如民方可通过地质空间信息生产与管理服务,将系列产品统一到实际应用中,提升全要素、多领域立体环境保障能力。

地质领域的军民融合不是简单的军转民或是民参军,而是一项长期、艰巨、复杂的系统工程。目前,亟须打通阻碍军民融合中的关键环节和瓶颈制约,逐渐形成一个纵向贯通、横向兼容、政令通畅、运行高效的军民融合工作模式。

“军民融合”地质体系建设

目前,很多国家在军民地质理论方法研究、学科专业设置和武器装备研发上都取得了突破性进展,形成了比较完备的地质建设体系,并且逐渐向“深地” “深海” “深空”和“深时”方向不断拓展。然而,我国的“军民融合”地质体系化建设才刚刚起步,还存在理论空白较多、技术能力较差、保障力量较弱和学科体系不完善等现实性问题,亟待凝聚共识,聚力突破。

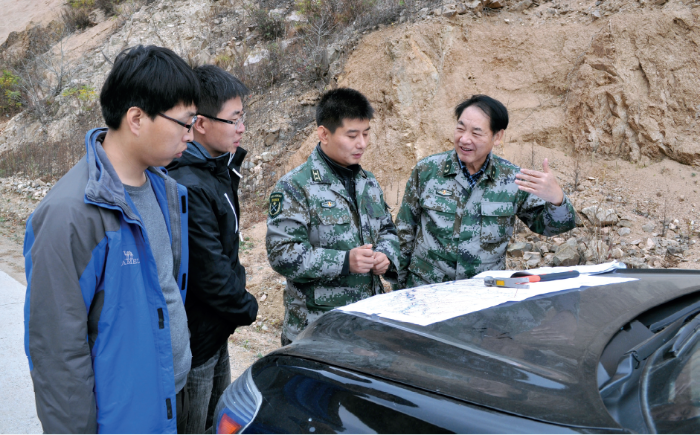

我国的“军民融合”地质工作取得了一些创新性成果,如:某工程科研设计所在军民融合信息获取机理、保障理论、地质模型和服务应用等领域取得了突破;解放军某工程大学在“军民融合”地质学科建设、分类分级体系研究、地质要素勘测技术方法和模拟试验等方面取得了许多原创性成果;武警某部队在新型地质力量建设、职能转变和服务保障等领域取得了实质性进展,等等。这些成果的取得为我们未来开展“军民融合”地质体系化建设积累了许多宝贵经验和借鉴资料。

但是,由于军民对地质的保障需求和工作重点不同,导致了思想认识不统一、技术方法不统一、标准规范不统一以及成果产品不统一等问题。从整体上来看,我国“军民融合”地质工作整体上仍属于“各自为战” “零敲碎打”和“碎片式”工作模式。“军民融合”地质体系化建设刚刚开展,已投入力量难以形成有效合力和凝聚力,其服务保障和应用都受到了不同程度的限制。因此,当前亟须统筹规划好各层次、各部门的实际需求,以服务应用为根本出发点和落脚点,贯彻落实习近平同志创新驱动战略思想,构建适合我国特色的“军民融合”地质建设体系。

学科专业体系建设

学科专业体系建设是“军民融合”地质体系化建设的首要环节。目前,我国学科目录下尚未设立相关学科,在部队院校中也未设立相关专业,导致我国“军民融合”地质学科建设严重滞后,专业人才储备不足,力量薄弱。

事实上,“军民融合”地质学科是一门多手段、多尺度的综合性交叉学科,它以实践经验、理论推理和实测试验为依托,重点关注与国防、军事、战争等行动或行为密切相关的地质环境,重点对岩石强度结构、地下工事特征、给水保障及重磁环境等进行探测描述和研究,其成果运用于筹划、准备和资源利用等诸多方面。因此,必须加快推进“军民融合”地质学科专业体系建设,尽快弥补我国学科和专业的短板问题。

理论方法体系建设

理论方法体系是“军民融合”地质工作的灵魂和支撑。“军民融合”地质理论方法体系可以从以下几个方面考虑:

地质信息获取理论及方法,主要包括卫星遥感探测理论及方法、航空地球物理探测理论及方法、地面调查测量的理论及方法、地面地球物理探测理论及方法以及钻探理论及方法等,实现战场地质信息的科学获取。

数据分析处理理论及方法,主要包括:民用地质数据转化理论及方法、数据挖掘理论及方法、数据耦合理论及方法、地质数据量化分析理论及方法,数据快速处理理论及方法等,实现地质数据的快速分析。

保障理论及方法,主要包括交叉耦合选址理论、多级靶区逼近理论和多重环套聚焦理论、地质建模理论,等等。

新型地质制图理论及方法,在编图时,应着眼解决传统地质图表达形式太专业、图面内容难理解和操作使用不方便等实际问题,跳出传统地形图和地质图编图思维框架。可考虑用简单易懂的数字代码,代替复杂难懂的地质语言的编图方式,提高图件的易读性和通用性。

创新理论研究,主要包括地质防护理论、目标识别理论、地质薄弱点理论,等等。

标准规范体系建设

“军民融合”地质工作是一项综合性的系统工程,涉及军事、地质、测绘、遥感等多个方面,是一个多功能、多因素的复杂系统。因此,“军民融合”地质标准规范体系可从以下两个方面考虑:一是工作体系,主要包含标准制定和标准贯彻两个方面内容;二是内容体系,主要从数据、技术和管理三个方面进行综合考虑。通过出台和制定这些基础性、关键性国家军用标准,逐渐形成军事地质标准规范体系。

成果产品体系建设

“军民融合”地质成果产品体系建设是地质工作展示应用的重要平台,可从以下几个方面考虑。

“军民融合”地质综合数据库建设:包括岩土、地质构造、地质灾害、水文地质、矿产资源、土地覆被、地形地貌、岸线变迁、重要目标、地电场、地磁场、瞬变电磁场、重力场和重力梯度场等15类基础数据。

系列“军民融合”地质成果图件建设:可从基础地质图件和专题地质图件两个方面考虑。

地质平台/模块建设:在未来地质工作中,我们需要建设一个集信息整合、数据共享和情报应用为一体的技术平台。可采用“微内核+插件”的开放式体系架构,吸纳“一张图、大数据、云服务、即插即用”等核心技术理念,统一时空基准、统一标准规范,为信息整合和应用提供平台支撑。其次,通过分布式、多中心的资源共享服务,将“军民融合”地质数据、测绘数据、气象水文数据等基础数据集成于系统平台,实现军民联合保障能力。

未来“军民融合”地质调查工作,一是要凝聚共识,体系构建,要有创新思维;二是要明晰途径,深度融合,要有成果亮点;三是要资源共享,促进多赢,重在服务应用。