地面沉降是我国中东部平原、盆地和三角洲地带面临的主要地质灾害,以华北平原、长江三角洲及汾渭盆地三大地面沉降区为代表。因长期过量开采地下水,产生大范围地面沉降,局部伴有地裂缝发生,其影响范围广、防治难度大,形成过程缓慢,难以恢复。截至2016年,全国发生地面沉降的城市超过102个,广泛分布于北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、陕西等多个省(市、区) ,全国2016年度地面沉降速度大于50mm/a的面积达到9 906平方千米。

我国历来重视地面沉降防治工作,国务院领导曾多次作出批示,要求国土资源部门开展地面沉降监测与防治工作。早在2002年,时任国务院副总理温家宝同志在国土资源部《关于长江三角洲地区地面沉降防治的调研报告》上批示:“超采地下水造成地面沉降在许多地方呈加剧趋势,成为影响生态环境和可持续发展的一个重大问题,必须引起足够重视并采取综合措施加以解决。”

为加强地面沉降防治工作的组织领导,强化协调配合,2007年,国务院批准建立了全国地面沉降防治部际联席会议制度。由国土资源部会同国家发展和改革委员会等部委,按照职责分工,研究地面沉降防治工作有关问题。此后,长江三角洲、华北平原、汾渭盆地三个全国重点地区逐步开展地面沉降防治工作的联防联控,部省、省际地面沉降防控联席会议制度有力地推动了地下水和地面沉降监测工作,促进了监督监管工作的全面开展。

揭开全国地面沉降InSAR调查与监测工程的奥秘

InSAR技术的发展与规模化应用

雷达干涉测量(InSAR,SAR Interferometry)技术最早可追溯到1978年发射的SEASAT卫星,这颗短命(仅仅工作了100多天)的卫星开启了InSAR技术研究的起点。伴随着ERS-1/2卫星的发展,InSAR技术在20世纪最后10年经历了快速发展阶段。至2000年前后,经过欧洲众多科研团队(TRE、IREA、e-GEOS、DLR、TuDelft、GAMMA、Altamira等)的研究与发展,这一技术已经具备了从事地表形变调查与监测的基本条件,从形变信息提取的方法技术先后发展了差分干涉测量(D-InSAR)、永久散射体干涉测量(PSInSAR)以及短基线集(SBAS)等基于相干目标的差分相位时序分析方法,改变了单一时相下D-InSAR受制于外部因素(大气、轨道等)影响监测结果精度偏低的困境。此后,随着欧洲空间局(ESA,以下简称“欧空局”)ENVISAT卫星大量获取ASAR数据并保持较高的轨道测量精度,为长期规模化InSAR应用提供了数据基础。加之欧空局大力推动InSAR技术环境监测应用,陆续召开的Fringe国际InSAR技术研讨会极大地促进了多尺度地表形变高精度InSAR监测实践,拓展了这一空间对地观测新技术的应用领域。

需要特别指出的是,ESA支持的“全球环境监测计划(GMES,Global Monitoring for Environment and Security)”下属的Terrafirma项目,旨在利用近ERS(1992—2000年)、ENVISAT(2002—2010年)以及Sentinel-1(2014年发射,双星编队模式)系列卫星和InSAR技术进行地表移动及其灾害的调查与监测,为灾害早期识别、风险评估和防灾减灾提供技术和数据支持。该项目根据地表形变的主控因素,分为构造地质、海岸带和水文地质三个专题。其中,构造地质专题主要面向地震、活动断裂、大地构造活动等开展InSAR调查监测与灾害分析;海岸带专题主要面向沿海低凹地区地面下沉与城市防洪减灾;而水文地质专题则针对地下水开发利用引发的地面沉降,山体滑坡及矿山(固体或液体)开采沉陷的大范围监测制图。

Terrafirma项目始于2003年,目前已进入第四阶段,成为欧空局主导的Copernicus计划下陆地监测服务(Copernicus Land Monitoring Service)计划的一部分,主要利用ESA新一代中尺度雷达卫星Sentinel-1,继续围绕三个专题开展地表形变与地质灾害监测服务。

何为全国地面沉降InSAR监测工程?

我国地面沉降InSAR调查监测工作起步较早,是有效掌控全国范围内地面沉降发生范围、发展态势与分布特征的基础性和先行性工作。从2005年起,国土资源部、中国地质调查局(CGS)针对全国地面沉降防治工作的需要,安排中国国土资源航空物探遥感中心(以下简称“航遥中心”)等单位率先在华北平原开展大范围地面沉降InSAR监测技术研究与应用示范。至2008年初,完成了关键技术研发,建立了基本的工作流程,获得了北京、天津、沧州、德州等典型地面沉降区的监测成果,经过与地面精密水准测量数据(2个示范区,4组观测数据,150余个验证点)对比,达到了年沉降速率3~5毫米的比较精度,奠定了InSAR技术大规模应用的技术基础。

从2008年起,航遥中心继续开展区域性地面沉降InSAR监测工程化应用实践,在规模化应用中不断完善监测技术,提升InSAR解决低相干条件下大范围广域监测的应用能力。至2010年底,经过5年的应用实践,区域性地面沉降InSAR监测技术基本成熟,工程化监测能力得到检验,监测应用效果显著;首次实现了华北平原、长江三角洲和汾渭盆地近25万平方千米范围的全覆盖监测,形成了区域地面沉降InSAR监测成果“一张图”,获得了覆盖北京、天津、上海、河北平原、鲁北平原、豫北平原、苏锡常、杭嘉湖和扬泰通等地区自20世纪90年代(因地区有所不同)以来不同历史时期的监测成果,编制了《华北平原/长三角地面沉降InSAR监测成果图集》,为开展全国地面沉降“扫面”调查起到了示范作用,引领了InSAR技术在地面沉降、矿区塌陷、高铁路基变形、油田地表下沉等领域的技术发展,支撑服务新一轮全国地面沉降防治规划的编制工作。

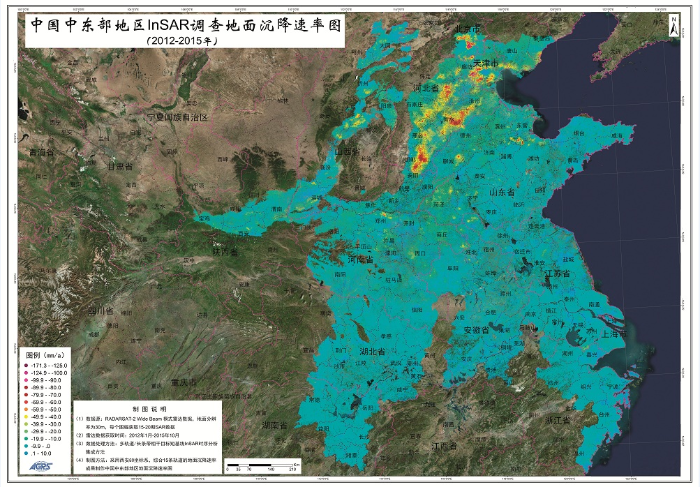

从2011年起,为落实《全国地面沉降防治规划(2011—2020)》,中国地质调查局在“十二五”期间部署开展了我国中东部平原、盆地和三角洲等地面沉降已发区、易发区和潜在区共计约75万平方千米范围的InSAR调查计划。该计划下设全国地面沉降已发区、易发区和潜在区“扫面”调查、重点沉降区带连续监测、重大工程高分辨率InSAR精细测量等主题,以期满足对全国地面沉降现状的全面掌控,并服务高铁等工程区的需要。“扫面”调查围绕重点地面沉降区动态监测和空白区“摸底”调查两个层次,于2015年底完成了华北平原、长江三角洲、汾渭盆地等三大重点沉降区新一轮全覆盖调查数据更新,实现了松嫩平原、下辽河平原、江汉—洞庭湖平原、珠三角地区、河南省、山东省和安徽省等中东部主要省份摸底调查。

SAR数据——监测应用的源头

全国地面沉降InSAR调查与监测工程自开展以来,陆续应用了ERS、ENVISAT与RADARSAT-1/2等中等分辨率、中大覆盖的SAR数据,以满足大范围覆盖监测需要。“十二五”期间,全国大范围监测中利用RADARSAT-2宽幅SAR数据(wide mode,30米分辨率,170千米幅宽,编程定制)实现“面上全覆盖”,以TerraSAR-X、Cosmo-skymed等高分辨率SAR开展“点上、线上”精细监测,分年度、分层次推进多目标监测工作。

在SAR数据和雷达卫星应用上具有典型意义的是由该工程的规模化应用牵引,使得RADARSAT-2(2011年开始)卫星强大的成像能力得以“释放”,开启了wide成像观测模式及其wide fine、multi-look wide fine和Extra fine等观测模式,在大范围覆盖的条件下具备了多种分辨率(30米、20米、8米和5米等)。同时,针对InSAR解算的关键参数——基线控制范围和轨道定位精度,经过与MDA公司长时期的交流与合作,促使其提高了RADARSAT-2卫星的轨道定位精度(优于1米),基线范围控制在300~500米以内。卫星观测模式的扩展与关键参数的控制,极大地促进了卫星数据质量的提升,惠及诸多应用领域。

在大规模数据集成处理方面,侧重关键技术集成研发,建立面向广域监测的多轨道、长条带InSAR集成监测技术,研发了面向重大线性工程、“点上”目标的中高分辨率InSAR融合技术。该技术入选中国地质调查局“中国地质调查 百项技术”,是空间对地观测技术支撑服务地质灾害调查与地质环境监测的重要代表性技术。

主要进展

全国地面沉降的历史变化和发展现状

2015年完成了全国16个省份地面沉降现状调查,获取了截至2015年10月的地面沉降现状数据,进一步明确了当前全国发生(10mm/a以上)地面沉降的影响面积(超过12万平方千米,涉及94个地级市,425个区县,其中发生在规划建设区的地级及以上城市超过57个)和发生严重沉降(超过50mm/a以上)的地区范围(分布于9省24市71区县)。分别获取了京津冀、苏锡常、杭嘉湖、扬泰通(10万平方千米)等大型地面沉降区带和北京、天津、沧州、德州等重点沉降漏斗高分辨率InSAR精细监测数据,系统反映了近10年来各地区地面沉降发展变化特征。通过综合区域地下水开发利用状况、断裂构造分布与地区产业布局等多元信息,有效揭示了地面沉降分布与演化特征,实现了全国、重点地区、重要城市、重点沉降区带等多尺度调查。

此外,在全国层面上突出体现了华北平原(京津冀)、长三角和汾渭盆地三大沉降区2008—2010年、2012—2015年两期全覆盖InSAR监测数据更新,实现了当年监测、当年提交成果的快速及时服务,支撑了华北平原、长三角各主要城市、中部地区重点工矿区地表变形与地质环境管理。

针对《全国地面沉降防治规划(2011—2020)》中对高速铁路、重载铁路等线性工程沉降监测任务,完成了京沪高铁、京津城际、津保高铁、南水北调工程、西气东输工程、京沪线、京九线、上海磁悬浮轨道工程、沪杭高铁、甬温高铁、曹妃甸工业园区等工程区沉降监测,实现了地质调查为京津冀协同发展、长江经济带和重大工程服务的目标。

从地质环境演化意义上,InSAR监测成果丰富了对地面沉降发生发展规律的认识,为解决地下水合理开发、城市规划、工程布局等工作提供了高精度反映现势性的调查成果,直接服务于全国地面沉降规划落实、全国地质环境承载能力评价、重要城市群地质环境保障以及全国重大工程规划布局等决策管理工作。

全国地面沉降InSAR监测成果应用服务

在支撑服务国土资源部、中国地质调查局落实《全国地面沉降防治规划(2011—2020)》,推进全国地面沉降联防联控的过程中,综合多年来的监测成果,编制了系列成果图集。其中《全国地面沉降InSAR调查与监测成果图集》《京津冀协同发展区地面沉降InSAR监测成果图集》《长三角地面沉降InSAR监测成果图集》是主要成果的集中体现。

系列图集立足于InSAR监测成果资料的特点,运用地图语言,充分利用高分辨率光学遥感数据、地下水观测与地质资料等,综合GIS平台进行制图分析与表达,涵盖了全国地面沉降分布现状,中东部地面沉降InSAR监测“一张图”,三大沉降区不同历史时期变化序列,各主要平原、盆地摸底调查现状,重点城市和主要沉降区精细监测,重大工程区、工矿区地表形变中高分辨率InSAR综合监测等成果。系列图集是支撑全国地面沉降防治规划的数据来源,也是地质环境演化研究、区域国土规划、铁路、交通、水利等部门重大决策的技术依据;可供学术交流与普及地质灾害、水资源环境、遥感、测绘等专业知识使用。

当前的工作

根据我国当前地面沉降的基本状况,由中国地质调查局统一部署,继续分层次、有重点地开展面向中东部平原、盆地、海岸带和三角洲等地面沉降已发区和快速发展区的动态监测,实现全国三大地面沉降区每个年度的动态监测和中东部地区3个年度监测数据更新。这个工作模式充分考虑了地面沉降这一地质灾害的发生特点和影响特征,体现了中国地质调查局“十大计划”、63项工程的部署原则,围绕重要经济区和城市群综合地质环境调查、地质灾害防治和地质环境保护支撑计划、国土开发与保护基础地质支撑计划等需要,达到了“工作部署有重点,支撑服务有抓手”的要求。

总结与思考

应用需求是技术进步的驱动力

应用需求依然是牵引InSAR技术发展的动力。中国地质调查局围绕地表形变(地面沉降、滑坡、矿山塌陷等)监测需要,率先在国内将InSAR技术发展成为一项支撑地面沉降监测的先导性手段,成为“空-地一体化”体系中的“空中”部分,体现了地质灾害监测应用需求牵引遥感技术的“发展路径”。

就InSAR监测技术的发展现状而言,“曾是王谢堂前燕,今入寻常百姓家。助力地学究天际,精研广用正当时”。经过广大研究者的努力探索和应用实践,InSAR技术已走向成熟,新的研究方向和应用领域正在不断开启,支撑InSAR技术广泛应用的卫星数据源与信息系统正以蓬勃之势向前发展。正如世界知名InSAR技术机构意大利TRE公司Ferretti博士所言,“Till now,InSAR is a mature technology, and it is now time to use it and it is time to think big!”

就InSAR技术的认可与接纳程度而言,广泛应用所取得的效果和解决问题能力的提升,促进了稳定的研究与应用群体的形成。而另一方面,目前的发展趋势中,新体制SAR卫星驱动监测应用技术进步,多领域应用牵引卫星参数优化,加上综合处理平台、云计算等,InSAR技术本身已走向成熟。

就测量意义上的观测方式而言,InSAR有别于点位观测的大地测量手段,以遥感的方式实现了几何测量的目标,具备了数千(万)平方千米范围上数以百万计的测量点的同步观测,而这恰是以往点位测量手段所不具备的。InSAR与全球定位系统(GNSS)、水准等手段并非对立,而是实践中的可以协同工作的“盟友”。

长期连续监测方显综合效益

从地表形变监测对象上,已开展工程的核心目标是地面沉降。但在全覆盖“一张图”的监测模式下,所测量的对象并非沉降单一类型。油田地表抬升(下沉)、矿山塌陷、构造活动、海岸带变化、城市扩展下的地表变化、地下工程建设引发的局部变形、桥梁变化、工程体变形、非均匀地表变形等在全覆盖调查监测中均有不同程度的体现,间接反映了多类型地面变形的影响特征和主控因素。同时,对全国各地区不同地质条件下地面沉降的分异特征、变化规律等有了更为明确的认识。因此,InSAR监测虽为一种观测数据,其内涵则是人类活动、资源开发利用、城市建设、工程布局等作用下地质环境变化的“指标因子”,既是人地互动下的特定“结果”,也是开发利用规划的一种“前提”。

在InSAR形变监测的实现途径上,需要制定出与观测对象变形尺度相符合的SAR数据接收方案,确保长期固定模式的SAR接收。实际工作中,连续地获取SAR数据是目前常用的(如PSInSAR技术、SBAS方法等)时间序列分析方法的前提保障。在高精度监测结果要求下,需要工作区具有较长时间(1~3年,视沉降状况和数据累积量而定)同一类型、同一模式、同一卫星的数据积累。而就数据本身,在类型固定的条件下,其质量首先取决于SAR的相位测量精度、信噪比等,其次则是与卫星相关的轨道控制精度、基线范围,等等。这些参数看似简单,实际上在形变监测中起到决定性的作用。ESA从ERS到Sentinel-1三代雷达卫星的改进式发展就包含了对于上述参数的不断完善。

从InSAR观测的综合效益中,长期连续地获取SAR数据,形成长时序的形变监测数据,从较长的时间尺度上认识地质灾害现象及其变化特征,是推进地质环境与经济活动关系研究的重要基础。而InSAR观测数据本身,既可用于未来趋势预测的基础,又是变化过程的记录。从实际监测的工作模式上,制定长期数据接收计划,有序地获取不同地区SAR数据,既保证了重点地区的快速监测,又实现了大范围监测数据的定期更新。而随着监测范围的增加、时间长度的增大,InSAR监测在经济学意义上的显著“正外部性”将得以释放,其价值远非一种观测数据。

下一步的发展

当前,随着Sentinel-1(哨兵)等中大覆盖、双(多)星编队、短重放周期卫星的发展,InSAR数据源不断增多。以Sentinel-1为例,其地面系统处理能力的设计指标超过1TB/天,相当于过去几年中所有对地观测卫星日接收数据量的总和。数据源解决之后,从事InSAR的机构随之“井喷”,这些因素共同作用,推动着InSAR向更为广泛的领域深入。

就实际应用而言,InSAR并非适用于任何环境,应充分重视应用条件的科学判断。“过度鼓吹与盲目的应用必将产生不科学的结果”,必然会对InSAR研究与应用行业产生不利影响。因而仍需客观分析,在监测应用之前应进行充分的适用性评价。到目前,尽管InSAR技术在诸多形变监测领域发挥了积极作用,但必须理性地认识到,并不是所有的InSAR应用都能达到最佳的效果,因为“Failure is often perceived differently by different observers, so depends strongly on the participants and their philosophy”!不仅仅对于InSAR,甚至测量技术,这一观点可推广至更为广阔的领域,取决于对研究对象和观测手段(广义的)能力与特性的深刻认识,唯此,方能做到知行统一!

推动测量技术进步,助力地学研究深入,InSAR技术大有可为! 以连续的观测方式实现 “面—线—点”的测量,也必将是测量这一学科和技术系统的发展方向,因此,“既见森林,又见树木。”地学应用中发挥InSAR测量优势,仍需学科交叉融合,要求 “InSAR scientists should learn more about the object of InSAR observed and understand much beyond the technology itself”。尽管如此,仍须保持清醒的认识,虽然InSAR技术应用广泛,但并非解决所有问题的“灵丹妙药”,其独特之处更多地在于以遥感的方式获取高精度的形变(位移)测量数据。