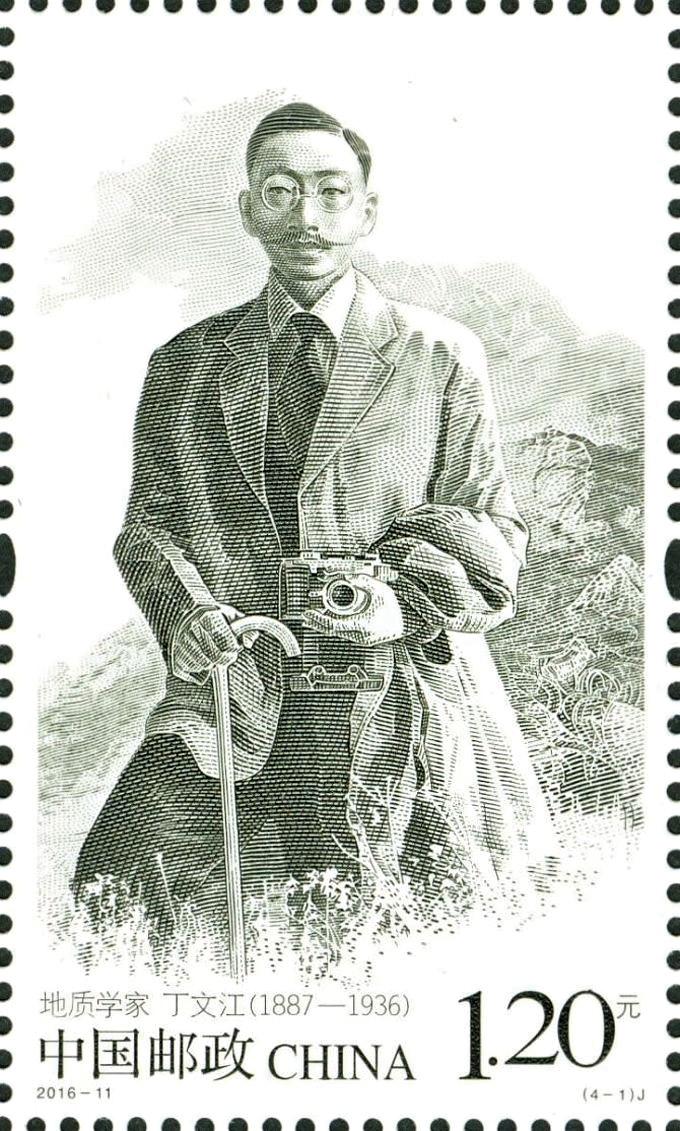

丁文江先生是我国地质事业的奠基人和创始人之一,对我国早期的地质事业作出重大贡献,在我国科学界和学术界有广泛影响。黄汲清教授在《我国地质科学从萌芽阶段到初步开展阶段中名列第一的先驱学者》一文中说:丁文江是“中国第一位地质学教学机构首脑”“中国第一位地质调查所所长”“中国第一篇正式地质调查报告的作者”“中国第一位远征边疆的地质学家”“中国第一位进行煤田地质详测并拟定钻探计划的地质学家”“中国第一位撰写中国矿产资源论文的学者”。丁文江先生对我国地质事业和地质科学发展的重大贡献之一,就是非常重视地质人才的培养。1913年农商部地质研究所的设立,为我国近代地质工作的开展培养了一批骨干。丁文江先生对北京大学地质学系的建设和发展也非常关心,给予很多帮助和指导,他还担任过北京大学地质学系研究教授、中央大学名誉教授。这些都是丁文江先生重视地质人才培养的具体体现和对中国早期地质教育事业的贡献。

肇建地质研究所

在我国高等学校中设立地质学系培养地质人才是从北京大学开始的。1909年京师大学堂(1912年改称北京大学)设立地质学门(1919年改称地质学系),聘德国人梭尔格博士(Dr.Solgar)等人授课,入学学生5人。1913年2月,1人选送德国留学;1913年5月,2人毕业。学生毕业后,因学地质学的人太少,开办费用很大,地质学门暂时停办。

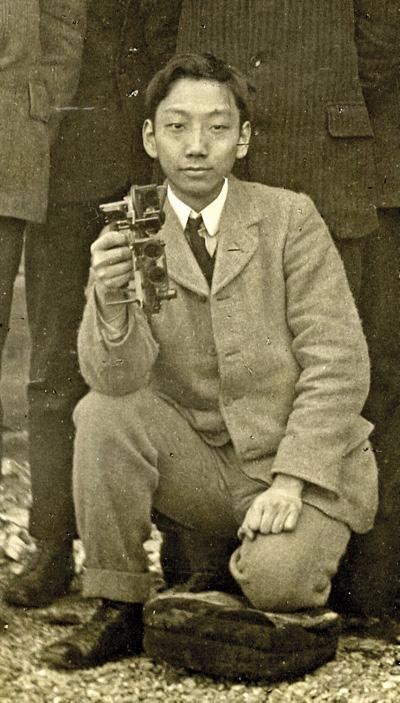

丁文江先生1911年在英国格拉斯哥大学毕业回国。次年,受上海南洋中学校长王培荪之聘,担任化学、地质、动物、英文、西洋史等课教员,深受学生敬爱。张轶欧以“中学无所用其地质也”,急约丁文江入部,“俾专调查之役”。1913年1月24日,丁文江被任命为工商部佥事,稍后任地质科科长。张轶欧司长向丁文江介绍了章鸿钊任地质科科长时所拟的《中华地质调查私议》及所附的《筹设地质研究所的意见》及《简章》。创办地质研究所,培养地质调查人才,是丁文江入主地质科的第一要务。他受工商部委托,拟写了《工商部试办地质调查说明书》。

6月,说明书经工商部批准后,很快付诸实施。7月1日,地质研究所在北京、上海两地同时举行入学考试,这项工作由丁文江亲自主持。考试科目为国文、英文、算术,考生为中学或与中学相当之学校毕业,身体健康,能吃苦耐劳者。学生入学后不必缴纳学费,野外实习时所需费用也由研究所发给。

1913年9月4日,工商部任命丁文江为地质调查所所长兼地质研究所所长。部令说:“特饬矿务司筹设地质调查、地质研究二所,于该司地质科原有人员外,酌聘中外地质专家分任职务,各以半年外出调查,半年担任教务,以期教学相长,切实进行”;同时“委任本部矿务司地质科长、佥事丁文江为地质调查所所长……地质研究所所长一职暂由该佥事兼任,俟该佥事出发调查时,再派专员接任。”

1913年10月1日,地质研究所开学。地质研究所前两年附设于北京大学,校舍在景山东街(马神庙),所需图书、标本、仪器、设备、宿舍等,都是向北京大学借用的,还聘任北京大学地质学门德籍教授梭尔格为讲师。丁文江在前农商部地质调查所《地质汇报》第一号(1919年)序言中写道:“为育人才,时北京大学校长何燏时、理科学长夏元瑮赞助之,许以大学之图书仪器宿舍相假,复荐德人梭尔格博士为讲师,于是招生徒,定科目,规模始稍具焉。”

1913年11月,丁文江奉命调查正太铁路沿线地质,辞去地质研究所所长职务,即以农林部技正章鸿钊为地质研究所代所长。1914年1月,农林、工商两部合并为农商部,2月19日,章鸿钊任农商部地质研究所所长。据章鸿钊回忆:“记得民国元年,他(指丁文江)在上海南洋中学担任教课的时候,我正在南京设计一个地质研究所,但拟好章程,还未试办,南京临时政府便在那一年的初夏整个儿移到北京来了。民国二年,丁先生到了工商部,便借着北京大学的旧址,首先开办了一个地质研究所,于是中国地质学界的雏声竟呱呱的出世了,丁先生偏偏不肯居功,硬要根据旧案,坚决邀我去承办;他又知道我一点古怪脾气:不肯无故去吃人家的现成饭,便悄悄地携着随身行李跑到野外调查地质去了。”

地质研究所起初只有梭尔格为专任教员,第一次世界大战爆发后,梭尔格辞职回国参军。恰好,留学比利时鲁凡(Louvain)大学取得博士学位的翁文灏回国,便被聘为专任教员。

1915年6月,地质研究所迁至丰盛胡同北京师范学校旧址。1916年7月,地质研究所22人结业,其中,获毕业证书者18人,获修业证书者3人,1人未得证书。获毕业证书者,进入地质调查所工作,地质调查所成立于1913年9月,对外全称为“中央地质调查所”,所长丁文江。地质研究所学员进入地质调查所后,地质调查工作有了基本的队伍,实现了“今日之研究,正为他日之调查”的目的。这是中国自己培养的第一批地质人才,他们在地质事业和地质科学研究中发挥了骨干作用,后来不少人成为地质科学一些分支领域的专家。如:谢家荣,曾任北京大学地质学系系主任、原资源委员会矿产勘测处处长兼总工程师,1955年当选为中国科学院生物地学部学部委员;叶良辅,曾任中央研究院地质研究所研究员、中山大学地质学系系主任、浙江大学教授;朱庭祜,曾任两广地质调查所所长、浙江大学教授;李学清,曾任南京中央大学地质学系系主任;李捷,曾任中央研究员地质研究所研究员。谭锡畴,曾任中央地质调查所技正、1949年任中国地质工作指导委员会矿产地质勘探局局长;周赞衡,曾任中央地质调查所副所长,等等。地质研究所虽然只办了一期,但培养出了我国第一批地质人才,丁文江、章鸿钊、翁文灏先生悉心创业之功不可磨灭,将永载中国地质教育史册。

对北大地质学系的建设和发展的关心与支持

1916年秋,农商部将借用北京大学之仪器、标本等送还,由北京大学“自行开办地质科”。时任农商部地质调查所所长的丁文江还与北京大学校长商定,北京大学担任培养地质人才的工作,地质调查所专做调查研究工作,可以随时吸收北大地质方面的毕业生,使他们有深造的机会。

北京大学地质学门于1917年恢复招生,1919年改称地质学系。1920年夏恢复招生后的第一班学生毕业。由于上述渊源,地质调查所与丁文江先生对北大地质学系总是很关切的。那时毕业生到地质调查所去找工作,丁先生亲自考试,考试的结果使他大不满意。丁先生与北京大学的胡适之先生同去看了校长蔡元培先生,蔡先生听了批评地质学系的话,也看了那张有许多零分的成绩单,不但不生气,还虚心请丁先生指教整顿改良的方法。

丁文江先生非常关心北大地质学系的教师队伍建设,在聘请李四光和葛利普两位先生到北京大学地质学系任教的事情上做了许多工作。李四光和葛利普两位于1920年同时到北大任教,是地质学系发展史上的一件大事,对于地质学系的教学和科学研究、地质人才培养和东西方地质科学交流等都有重大贡献。李四光1920年至1928年任地质学系教授,1931年至1936年任研究教授、地质学系系主任,是北大地质学学科的奠基人,对地质学系的建设与发展作出了重大贡献,对北京大学也贡献良多。葛利普教授在北京大学工作26年。我国老一辈古生物学家大都是他的学生。葛利普在担任繁重的教学工作的同时,进行了大量的研究工作,1920年来华后发表的论著有146种,计11768页。1946年3月20日逝世,安葬于沙滩北京大学地质馆前,1982年迁至北京大学现校园内。名师出高徒。丁先生推荐的这两位老师,确实是丁先生对北京大学的贡献。丁先生对地质教育事业的热忱也于此可见。

丁文江先生对学生的学术活动也非常支持,给予指导。1920年,北京大学地质学系学生杨钟健等人发起组织北京大学地质研究会(后改称地质学会),10月成立。这是中国第一个地质学术团体,比中国地质学会的成立早一年多。11月7日地质研究会举行第一次讲演会,请丁文江先生演讲,演讲题目是《扬子江下游最近之变迁——三江问题》,50人听讲,这次演讲的记录稿刊登在《北京大学地质研究会会刊》第1期(1921年10月出版)上。丁先生的演讲不仅在学术上给大家以启发,在治学方法上也给学生以启迪。杨钟健(北大地质学系1923年毕业生,中国科学院院士)在一篇纪念文章中写道:“那时,我已深佩丁先生的治学精神与方法”。

1924年1月5日至7日,中国地质学会举行第二届年会。1月6日,前任会长丁文江以“中国地质工作者之培养”为题发表了会长演说。他相信当时的北京大学地质学教育在许多方面与西方大学和矿业学校相比较有过之而无不及。他认为“在强调注重野外实际考察方面,北京大学地质学系已经超过了美国以外的绝大多数西方研究机构”。“但有一个很大的缺点就是完全没有严格的生物学课程,学生们除非加以补修,是难以期望了解地史学的基础原理的”。他还说道:“中国学生必须学习一些测量课程,特别是地形测量。这是因为中国境内只有很少的地区是测过图的,而这些地图往往不适用,这就要求地质工作者来测制自己所需要的地图”。丁先生的这些意见是很重要的。后来,在北京大学地质学系的课程设置中安排有动植物学、动植物实验、平面测量及实习等课程,到1930年,丁先生更相信北京大学地质学系的教育质量。他曾对朋友陶孟和先生说,他认为中国的地质学现在已经进展到这个地步,再无须偏爱外国毕业的地质系学生。他说:“他预料中国地质学系的毕业生同外国的地质学系毕业生从此可以并驾齐驱了”。

1931年3月15日,丁先生应北京大学地质学会之邀,作了《中国地质学者的责任》的演讲。他说:“科学是世界的,是不分国界的,所以普遍讲起来,中国科学家的责任与其他国家的科学家完全没有区别”。“但有几种科学,因为他所研究的材料,根本有地域性质,所以研究这种科学的人,也就因为地域不同的关系,发生不同的责任。地质学就是这种科学之一,所以研究地质的人,往往对于世界和对于本国,有特别的义务”。他结合中国地质和矿产资源的情况,详细地说明了中国地质学者的责任。并且指出:“地质学者的责任如此重要,能够尽责当然要有长期预备。这种预备可以分做校内和校外两种,在校的时候,应该对于各种功课平均努力,以期得到相当的常识。北大对于地层和地史是最有成绩的,但若是一个人对于岩石、矿床没有普遍的知识,决没有发现金属矿的可能。同时,专门从事所谓经济地质的人,假如不了解地层、地史和构造的原则,决不能从事煤田、油田、含盐的观察”。他说:“除了学校的准备,第一是要得到野外工作的能力,这种能力没有相当的指导经验,是不容易得到的。现在有许多人,出了学校门,就想要独立工作,不愿意做人家的助手,受人的指导,这是很大的错误”。丁先生强调指出:“我们的责任很重大,很复杂,所以训练越彻底,工作的效能越大。凡是要自欺欺人的人,断不能成为地质学者,断不能负起地质学者的责任”。丁先生的讲演使当时地质学系的学生深受教育,现在看来也是有指导意义的。

受聘北京大学地质学系研究教授

1931年以前,丁文江先生有时候在北平,北京大学校方及学生多次请他到北京大学来授课,都被他以“没有充分时间”推辞了。这样,请丁先生讲课的事未能实现。但后来有了一个机会。

为提倡学术研究,北京大学与中华教育文化基金董事会自1931年至1935年,双方每年各提款20万,作为合作研究特款,用于设立北京大学研究教授;扩充北京大学图书种类,增添仪器及其他类相关设备;设立北京大学助学金及奖学金。研究教授之人选“以对于所治学术有所贡献,见于著述者为标准,经顾问委员会审定,由北大校长聘任”。1931年丁文江先生被聘为北京大学研究教授。这一年,地质学系被聘为研究教授的还有葛利普和李四光两位先生。

1931年秋至1934年夏,丁文江先生任北京大学地质学系研究教授。丁先生讲授的是普通地质学,这是一门地质基础课,是他认为自己能教的,所以才“惠然肯来”。此外,他还教过地质测量、中国矿业等课程。他过去教书的时间比较少,不教则已,既然教了,他则竭尽全力。他教课绝不肯按某种或某数种教科书上有的内容去教,即算了事。他要搜集普通的、专门的、古今中外的各种材料,斟酌取舍,并充分利用中国的地质实例,借以解释沉积、侵蚀、火山、地震等种种地质现象。他曾说:“不常教书的人,教起书来真苦,讲一点钟,要预备三点钟,有时还不够!”当时任丁先生助教的高振西先生曾撰文写道:“丁先生对于标本、挂图之类,都全力罗致,除自己采集、绘制外,还要请托中外朋友帮忙,务求完备。当时地质调查所的同事们曾有这样的笑话:‘丁先生到北大教书,我们许多人连礼拜天都不得休息了,我们的标本也给丁先生给弄破产了。’”

丁先生讲课诙谐生动,深入浅出,常用一些掌故、歌谣、故事打比方,加以科学解释,学生们听起来都很有趣。例如,地球上的山地、水泽、平原所占面积的比例很难记,丁先生就讲,我们江苏有句俗语叫“三山六水一分田”。这句俗语讲的数字与地球上山地、水泽、平原面积的比例相同。这种“巧于比拟”的方法使学生们便于记忆。据1930年入学(时为二年级学生)的蒋良俊回忆,当时担任地史课教学的葛利普教授说,他认为丁先生学问渊博,由丁先生来讲授普通地质学是最恰当的人选,机会难得,所以建议我们的同学再听一遍。蒋良俊写道:“果然,丁先生讲课,确实内容丰富,尤其是我国的实例材料多,对他所做的许多实际工作中见到的地质现象,讲述时都有分析,有自己的看法,讲得非常生动,吸引人,不但能为同学们学习地质打下良好的基础,而且能启发同学们如何进行思考及分析问题。听丁先生讲课,我们都感到受益不浅。”

当时北大春假与暑假期间,地质学系的学生都安排有几天或个把月的野外地质实习。丁先生对野外实习工作非常重视,亲自参加指导。凡预定实习的地方,他一定自己先弄明白。吃饭、住宿、登山等一概与学生完全一致。他的习惯是:登山必到峰顶,移动必须步行。他认为,带领学生必须一切均照规矩,以身作则。不如此,学生不能有彻底的训练,且有愧于我们的职责。丁先生教学工作尽心尽责,对学生严格要求,循循善诱,得到老师和同学们的赞誉和尊敬。高振西先生在一篇纪念文章中说:“这样的教师,丁文江先生给予学生的好处,不只是学问、知识同治学的训练,他那种活泼的精神,任事的英勇,训练的彻底,待人的诚恳……无形之中,感化到学生身上的实在更为重要。”丁文江先生的老朋友钱昌照先生曾写道:“丁先生自己曾经说过,在北大做地质学教授的三年,是他一生最愉快的三年,可见丁先生真是一位诲人不倦,十分难得的老师。”

丁文江先生除任课外,还从事研究工作。他所著《丁氏石燕与谢氏石燕的宽高率差之统计研究》 于1932年在《中国地质学会志》第11卷第4期发表,作者用统计方法考订了丁氏石燕与谢氏石燕的区别,这在当时是很先进的。1933年7月22日至29日,第16届国际地质大会在美国华盛顿召开,丁文江代表中国政府和中国地质学会出席,同行者还有以个人名义参加的葛利普、步达生和德日进。丁文江与葛利普合著的两篇论文《中国的石炭系以及其与密西西比系及宾夕法尼亚系分类的关系》《中国的二叠系及其在二叠系划分上的意义》 在大会上宣读,并刊载在《第16届国际地质大会报告集》上,这是他们多年研究的成果,反映了当时中国地质学界在生物地层学上的研究水平,博得与会者好评。会议期间,丁文江还代表我国出席了国际古生物学联合会筹备会,并被推举为筹备会委员。会后,丁先生去英国、瑞典、瑞士短暂访问后,在苏联访问了35天,研究莫斯科及多内兹盆地的煤田,采集化石多种,赴巴库研究石油,再从第比利斯穿过高加索山脉,至高加索城,研究山脉南坡地质。11月回国后研究以上所得材料。

丁文江先生还参与了北京大学地质馆的建设。前面提到北京大学与中华教育文化基金会董事会的合作研究特款,地质学系分到一笔设备费。丁先生向时任地质学系系主任的李四光教授建议:可暂不用于购置设备,累积三年有4万多元,再想点别的办法集资,盖一幢楼。李四光先生采纳了这个建议。从1931年秋季起筹备,由著名建筑学家梁思成、林徽因教授免费设计,1934年5月动工,1935年7月竣工,在沙滩嵩公府夹道(现沙滩北街15号)落成一座地质馆。建筑及相关设备共用66 000余元,经费由上述合作特款及北京大学经常费拨付,并由李四光、丁文江两教授捐薪资助。地质馆的建筑样式为L型,占地791平方米,南部为三层,北部除地窖外为二层。1935年8月地质学系由二院(马神庙街京师大学堂旧址)北楼迁入地质馆。一个系有单独一幢教学楼,这在北京大学历史上尚属首例。1990年2月13日地质馆被列为北京市文物保护单位,丁文江先生对地质馆建设作出的贡献永载史册。

1934年6月,丁文江先生应中央研究院院长蔡元培先生之邀,任中央研究院总干事,于1934年10月18日离开北京大学。

丁文江对地质事业,特别是地质教育事业一直十分关注,时任中央大学校长罗家伦回忆,有一天,丁文江由成贤街的中央研究院去看他,很郑重地对他说:“我希望你能将中央大学的地质系办成第一流的地质学系。我情愿从旁帮忙。” 1934年秋,罗家伦聘请丁文江为中央大学地质系名誉教授。该系每次召开系务会议,丁文江都来参加。而且凡是他有所见所闻,足以改善地质系的,都会坦率地告诉罗家伦或向地质系系主任、他的学生李学清提出。

1936年1月5日,丁文江先生不幸离世,时年49岁。 丁文江先生逝世后,中国地质学会设立了“丁文江先生纪念奖金”,以募集的“丁文江先生纪念基金”的利息,每两年一次,奖励“中国国籍研究地质有特殊贡献者”,“如有余额再捐助北京大学地质学系研究院作为调查研究之用”。“丁文江先生纪念奖金”从1940年起,至1948年共授奖五次,获奖者是田奇㻪、李四光、黄汲清、尹赞勋、杨钟健,五次获奖者都与北京大学有着密切的关系,有的是北京大学毕业生,有的是北京大学教师。中国地质学会为纪念丁文江先生曾任北京大学地质学系研究教授,对于该系异常关心,于1937年起,拨“丁文江先生纪念基金”利息每年一千元,补助北大地质学系,作为研究工作并奖励优秀论文之用。为此,北大地质学系制定了《国立北京大学地质学系研究院接受中国地质学会丁文江纪念奖金简章》,并刊载于1937年3月13日《北京大学周刊》上。这些都是延续着丁文江先生关心北京大学地质学系的传统。

丁文江先生在20世纪前20多年时间里,对中国地质教育事业做了许多工作,创办地质研究所,从不同方面对北京大学地质学系的建设和发展给予支持和帮助,担任北京大学地质学系研究教授、中央大学地质学系名誉教授。这些工作,使人们永远铭记这位我国地质事业的先驱者对我中国早期地质教育事业所作的贡献。

(本文图片由泰兴市文联提供)