20世纪90年代,国务院实施了长江三峡链子崖黄腊石地质灾害防治工程,简称“链黄工程”。经过8年努力,链黄工程全面竣工。时任地质矿产部部长宋瑞祥视察“链黄工程”现场后,总结出了治灾人“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的“链黄精神”。

“链黄工程”缘起

长江三峡,气势磅礴,壮美秀丽,两岸奇峰巍峨险峻,江上船舸川流不息,尽显出这一黄金水道的独有特色。途径此地,无不陶醉于大自然造就的无限的峡谷风光之中。殊不知这里危机四伏。翻开史籍,古籍记载了山崩滑坡数百处。仅秭归新滩附近有史料记载的山崩滑坡就有数次,据《归州志》《水经注》记载:“赞皇山崩,石壅江流,遂成新滩”,因山崩入江形成新滩,该名一直沿用至今;“汉永元十二年(公元100年)庚子夏间四月,秭归山高四百余丈,崩填江水,压杀百余人”“晋太元二年(公元377年)山又崩,当崩之日,水逆流百里,激起巨浪数十丈”“宋天圣七年(公元1029年)山崩,害舟不可胜计”“明嘉靖二十一年(公元1542年),山势长裂五里许,巨石腾壅,闭塞江流,民惊号奔走,压杀民舍三百余家”。

近期仅1982年至2000年,三峡库区发生大型崩塌滑坡达70余处。长江三峡地区地质灾害触目惊心。长期以来,地质灾害对长江两岸人民生命财产造成了重大损失,严重威胁着长江航运的安全,也影响着三峡工程的建设和正常运行。

链子崖危岩体

20世纪80年代,在湖北省秭归县境内分布有链子崖危岩体特大型不稳定地质灾害体,监测数据显示灾害体变形明显且逐年加剧。经勘查评价认为,稳定性差且危害性大。链子崖危岩体位于长江西陵峡西段兵书宝剑峡出口的南岸,距三峡大坝27千米,与北岸新滩滑坡遥相对峙。该段曾是川江航道上著名的急流险滩,历史上曾多次发生堵江断航灾害,最长一次达82年之久。链子崖危岩体为一高近100米的陡崖峭壁,上部为二叠系下统栖霞组的坚硬石灰岩,底部为厚1.8~4.2米的马鞍山组软弱煤系层。由于自明代以来的煤层开采,加之重力卸荷作用,形成58条大裂缝,岩体被裂缝切割形成了总体积为315万立方米的危岩体。在危岩体上方分布有5 000立方米和7 000立方米的顺层滑移体,以及体积为230万立方米的雷劈石滑坡。此外,在危岩体东侧陡崖下猴子岭斜坡上,还堆积有170万立方米的崩塌堆积体,此处可谓是各类地质灾害的集合体。监测资料表明,危岩体变形明显,裂缝向纵深发展,有的裂缝间接近贯通,存在大规模崩滑的危险征兆,是长江两岸稳定性最差的大型潜在灾害性崩滑体。若任其发展,势必酿成严重灾害,威胁附近地区人民生命财产安全,甚至造成堵江断航。

黄腊石滑坡险情

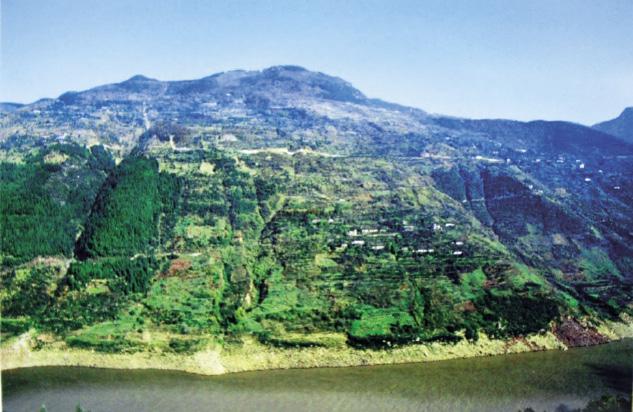

另一处特大型不稳定地质灾害体是黄腊石滑坡,它位于巴东老县城下游1.5千米的长江左岸(北岸),距三峡大坝64千米,是长江三峡两岸稳定性最差的大型滑坡。滑坡发育在三叠系上统和侏罗系下统的软、硬相间的泥岩、粉砂岩夹泥灰岩组成的逆向斜坡上,是具有多类型、多层次和多期活动性的复合滑坡群体,滑坡总体积约4 000余万立方米。滑坡的主要成因是由于岩性较软弱,顺坡向缓倾裂隙和小断层较发育,在暴雨、久雨的作用下形成。1983年特大暴雨后,出现一系列明显的地表横向拉张裂缝,之后一直处于变形状态,一旦发生大规模滑动,不仅产生堵江而影响航运,其涌浪将直接威胁巴东县城居民(约15 000人)的生命财产安全。

实施“链黄工程”

链子崖危岩体和黄腊石滑坡灾害的险情出现后,受到国务院高度重视。经过勘查研究和多年的监测,进一步论证了对两处地质灾害进行防治的必要性和紧迫性,1992年7月,国务院办公厅以“关于长江三峡链子崖黄腊石地质灾害防治工程有关问题的函”(国办函[1992]68号)批复了对这两处地质灾害实施防治工程(以下简称“链黄工程”),正式交由原地质矿产部负责组织实施,立即组建了以中国水文地质工程地质勘查院(现中国地质环境监测院)为中坚力量的链子崖和黄腊石地质灾害防治工程指挥部(简称“链黄工程指挥部”),从此拉开了我国主动防治地质灾害的序幕。

经过8年的努力,“链黄工程”全面竣工。专家验收认为,两处地质灾害防治工程设计合理,工程质量优良,工程运转正常,达到了各自设计要求和工程防治目标,均被评为优质工程。链子崖危岩体和黄蜡石滑坡防治工程是当时国内最大、国际罕见的地质灾害防治工程。治理后的链子崖已经成为长江三峡国家地质公园中的“地质灾害园”,是地质灾害防治科普和教学参观考察的典型范例,同时也成为了国家3A级旅游景区,是游客旅游参观的好去处。

“链黄精神” 精髓

“链黄工程指挥部”组建后,在伟大的爱国诗人屈原故里,从祖国四面八方来了一群青年才俊。他们肩负着为国家、为人民治灾的光荣使命,不畏艰苦,锁危固基治灾害;他们坚持创新奉献,不懈努力,攻坚克难施壮举。

艰苦和危险,练就了这支特别能吃苦的队伍。在危险的崖壁底下,筑起了简陋的工棚,夏天遮不住炎炎烈日,冬天挡不了呼啸寒风。就这样冒着日晒雨淋,顶着严寒酷暑,夜以继日地工作,靠的全是人拉肩扛。他们背起一块块大石头,在山坡上砌起了纵横交错的排水沟;他们深入危险的煤层采空区中,浇筑起了一条条承重阻滑键;他们还在陡壁边搭起了高耸入云的施工排架,扛起长长钻杆,在绝壁岩石中凿孔,把194束3吨重的锚索打进了坚硬岩壁里。工地上钻机声、铁锹声在不停地日夜合鸣。放眼望去,排水沟纵横交错,锚索整齐排列,看到自己的劳动果实,他们抑制不住内心的喜悦,欢笑声更是此起彼伏。这时他们早已把危险抛之脑后,苦和累更不放在心上。

责任和使命,铸成了这支特别能战斗的队伍,让这支治灾队伍凝聚成了一股无坚不摧的力量。“链黄工程”浩大,灾害复杂,面临着勘查、设计、施工和监测等重重技术难题。此时链子崖已是裂缝深切,底部煤洞坍塌,外侧崖壁石崩,摇摇欲坠,一旦失稳,将危及上下游数十千米,现场数百人的施工队伍更是首当其冲。面对困难和危险,他们昂首向前,团结协作,探索创新,不断突破,取得了承重阻滑综合工程结构体系,防倾、抗滑综合锚固工程结构,恶劣条件下施工技术等多方面的创新。链子崖危岩体防治工程获得了国土资源科学技术奖一等奖,从这里还走出了一大批地质灾害防治领域的知名专家和领军人物。“链黄工程”堪称世界地质灾害防治史上的奇迹!

理想和信念,铸就了一支特别能奉献的队伍。在与山崩、滑坡斗争中,他们奉献了青春、智慧,甚至是生命。在这场治灾战斗中,5名年轻的地质工作者英勇牺牲,其中安小宁工程师就是在工地上不幸被落石砸中,因公殉职,年仅36岁。甚至20年后,原国务院办公厅秘书局罗迎难同志去世后,按照他的遗愿,把骨灰葬在了这片他曾经魂牵梦萦的土地上。这就是“链黄精神”。说到“链黄工程”,总有讲不完的真情故事,总有道不尽的感人瞬间。

回眸“链黄工程”,纵观三峡地质灾害防治,放眼全国防灾减灾,“链黄精神”正是一代又一代治灾人的优良作风和崇高精神境界的体现。在地质灾害防灾减灾的道路上,“链黄精神”一直在激励着治灾人奋勇前行,始终以险情为最高命令,时刻准备着,哪里有险情我们就出现在哪里,哪里有危险就会有治灾人的身影,哪怕滑坡仍在变形、危岩还在垮塌……