初识魏家庸先生,是在20世纪80年代初,贵州省地质局科技情报室收集国外汞矿研究的最新成果,编辑请他翻译一篇约2 000字的研究汞矿的资料,编辑请我校稿。我把原文和译文对照着看了好几遍,其工整的书写,信达雅的译文,要在其中找到一处不妥的地方都非常困难。这使我由衷敬佩,慨叹译者高深的学养和严谨的治学态度。后来在局里的统战座谈会(他是无党派代表人士)、三叠纪地质公园研讨会等场合有过接触,并且在撰写局史的科技史文献的收集中,在科技人员的口传赞赏中,渐渐对他有了较深入的了解。总的感觉他是一个脚踏实地、博学慎思、成果丰硕、淡泊名利的学者,脑子里时刻都在探索着大自然的奥秘。

从北京回黔贵

1952年国家高等教育院系调整,由北京大学、清华大学、天津大学(原北洋大学)、唐山铁道学院的地质类专业师生和西北大学地质系的46名学生组建了北京地质学院。魏家庸满怀青春的激情考取了这所新的大学。由于品学兼优,在北京地质学院学习期间曾被选入留苏预备班,专修了一年俄语,但后来因故未能出国。他于1957年毕业于北京地质学院,分配到贵州省地质局工作;1957年11月至1959年3月,在贵州省地质局大河边队劳动锻炼,任钻工、钻机班长;1959年3月至1995年10月,一直在贵州省地质局(地矿局)区域地质调查大队(现已更名为贵州区域地质调查研究院)工作。退休后仍然和国际地质学家一起合作研究大贵州滩,一直活跃在地球科学的前沿。

那时,贵州省地质局是中央驻黔单位,区域地质调查大队是负责全省基础地质调查研究的单位。50多年里,填绘了贵州全省的1:20万地质图、矿产图,在贵州地层、古生物、岩石、地质构造等方面取得了丰硕成果,为指导贵州地质找矿、国民经济规划和建设、发展地质科学理论作出了重大贡献,奠定了贵州沉积岩王国、喀斯特王国和古生物王国的基础。有一位诗人赞扬贵州区域地质调查大队,说“这里藏龙卧虎”,就是指魏家庸等地质队员。

情系“大贵州滩”

20世纪80年代后期开始,经刘宝珺院士介绍、贵州省地质局同意,由魏家庸和贵州省地质局区域地质调查大队的多位年轻地质专家(喻羑艺、肖加飞、王红梅、罗永明等),开始同国际著名碳酸盐沉积地质学家、美国堪萨斯大学的Paul Enos教授(美国地质学会终身成就奖获得者)建立了贵州三叠纪地质—古生物的合作研究项目。

贵州省不仅保存着全球最壮观、完美的三叠纪大型碳酸盐岩台地,以及与之相伴的、挺拔高耸于水深2 000多米的次深海盆地内的孤立碳酸盐岩台地(“大贵州滩”),而且还蕴藏着极其丰富多彩的三叠纪海生爬行动物和无脊椎动物化石,科学研究价值极高,在全球范围内可谓得天独厚。因此,从20世纪90年代开始,又有美国威斯康星大学、麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学等师生,相继参与了合作研究。

在此基础上,1998年,D. Lehrmann,魏家庸,P. Enos在国际重点学术刊物上联名发表文章,将位于中国贵州南部罗甸—平塘一带、二叠系—三叠系界线附近的一套连续的发育完整的碳酸盐岩台地,正式命名为“大贵州滩”。紧接着又在“大贵州滩”上取得了全球最连续、完整的早三叠世—晚三叠世初期磁性地层、牙形石生物地层、碳同位素地层、下—中三叠统界线处的火山灰年龄测定、二叠纪末生物灭绝后三叠纪生物复苏等一系列重要研究成果。这些成果为国际三叠纪地质—古生物研究提供了多学科、高分辨率的年代对比依据。二叠纪末生物灭绝事件之后,大贵州滩地区在早三叠世表现为蓝菌(地球上最原始、低等的微生物)、小个体软体动物和有孔虫占统治地位的种类单调的海洋生物群。而到了中三叠世生物多样性和数量开始迅速增多,显示出生物复苏加速的特点。这与世界上其他地区三叠纪生物复苏的研究结果相一致。上述研究结果显示出早—中三叠世碳循环与生物多样性之间存在某种相关性,这也与新元古代末—寒武纪初(约5.4亿年前) 碳循环与生物多样性特点相一致,表明碳同位素异常扰动与生物复苏缓滞、碳同位素长期稳定与生物复苏加剧相对应。证明上述成果确实代表了早—中三叠世全球性碳同位素组成特征,具有全球意义。这项研究成果产生了广泛的国际影响。

地球生命演化史上曾发生6次重大的生物灭绝事件,其中2.5亿年前二叠纪末期的那一次规模最大、影响最深远,其结果导致超过90%的海底生物在短时间内灭绝,只剩下少量低级的生物。此后在三叠纪,这些生物通过至少400万年的时间才逐渐复苏,并在整个世界逐渐繁荣。长期以来,地质学家们都在寻找导致这次生物灭绝事件的原因,努力解答此后生命的复苏过程何以如此漫长。而隐藏在地球某些角落的地质标本就成了他们索求“密码”的“藏宝图”。“大贵州滩”就是这种“角落”,被国际地质学界誉为“研究三叠系的宝地”。这一区域集中展示了二叠纪到三叠纪地质变化和生命演化的过程。

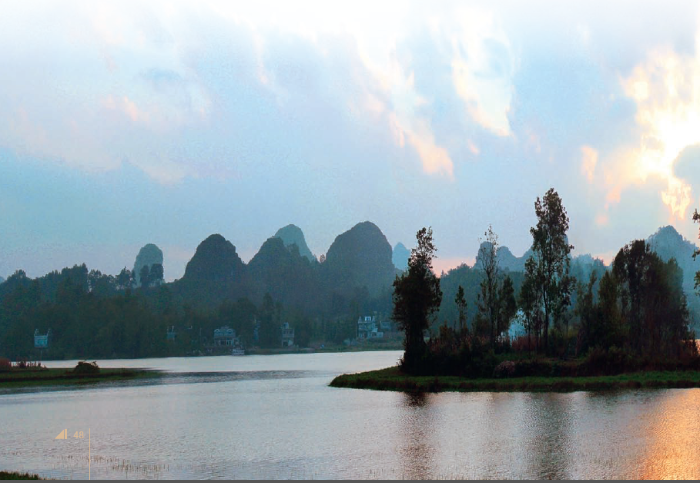

经过多年的地质科学考察研究,魏家庸及其合作者对“大贵州滩”的探索表明:“大贵州滩”是高耸于次生海盆地内(海水深约2 000米左右)的一个孤立浅海碳酸盐岩台地(台顶一般水深约数米至数十米)。这里二叠纪末—三叠纪地层出露非常好,二叠纪末生物集群灭绝的记录极其清楚,其后立即出现的、极度单一的微生物沉积——蓝菌石灰岩,是研究生物集群灭绝前因后果的主要对象,目前仅见于世界上少数地区。国际学术界认为:“大贵州滩”是全球研究二叠纪末生物集群灭绝、三叠纪生物复苏最理想的地区之一;而且所属区域喀斯特地貌多姿多彩、壮丽秀美,是建立地质特色公园的理想地区。

建议创建贵州三叠纪世界地质公园

综合多年来的研究成果,魏家庸先生指出,贵州三叠纪地质—古生物遗迹景观资源的特点是拥有6个世界之最:一是全球最宏伟、演化历史记录最详尽的三叠纪浅海—次深海过渡带;二是全球保存最系统最全面的三叠纪海陆变迁遗迹景观;三是全球保存最好、研究程度最高的三叠纪孤立碳酸盐岩台地——“大贵州滩”;四是保存有全球最丰富多彩的三叠纪海生爬行动物——海百合化石群;五是保存有全球最早、最大的三叠纪管壳石(Tubiphytes)生物礁;六是保存有全球最好的早三叠世深水遗迹化石群。他强调说:“这些遗迹景观是世界级的自然遗产,应加以保护并据此创建贵州三叠纪世界地质公园。”