百年来,中国的地质科学,乃至中国科学技术的发展走过了荆棘载途但风光一路的历程。这期间,前辈科学工作者的作用至关重要。回看百年路程,了解和认识这些优秀知识分子的学术成长历程,丰富多彩的人生道路,人生观、科学观形成的主客观因素,具有一定现实意义。章鸿钊先生作为中国地质科学当之无愧的奠基人之一,他于中国的地质科学事业,是不可或缺、擎旗托众的巨擘。

知性求知于自省

章鸿钊生于清光绪三年(1877年),自幼受家庭影响,国学功底深厚,5岁读“四书五经”,12岁学作文,通读《古文观止》《廿一史约编》《王船山读通鉴论》《纲鉴易知录》等,并与正史参读,“始得略识历朝政治利弊得失之概要”。19世纪末、20世纪初的中国,仍然是封建时代,章鸿钊已萌生这样一种想法:“近世欧西,声、光、化、电,科学日昌,而皆以算(数)学为基础……西人能开辟科学之途,吾侪不能循其涂辙,接踵以赴,何东西民族聪明材力相悬乃尔耶?于是始有习算之意。”他认为,数学是一切自然科学的基础。一般说来,在人生的不同阶段,学习兴趣的转变是很正常的,尤其是在青少年时期。章鸿钊的改变亦是如此。但难能可贵的是,章鸿钊对算学除去自己兴趣所至外,还加入了他对科学的理解,对中西社会发展的不同加入了认真的思考。21岁时,他辑成《初步综合算草》一册,是他精研数学的成果。“其后予遂有进而研究科学之意,实以算学为之始基也”,章鸿钊在学与思的问题上是经过一番思考的,也就是说,他的求知不是盲目的,学的目的是有的放矢,能够产生这样的认识,对国家和个人的自省则是这个过程转变的关键。

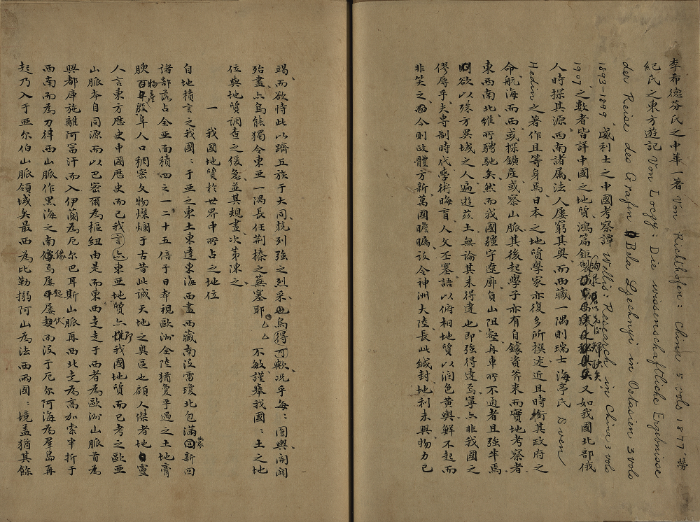

章鸿钊留学日本时已经28岁,按他的考虑,是想在数学上有所作为,一个突然的变化,使他与地质学结缘。用章鸿钊的话“始而志于算,继而志于农,一转不得达,即再转亦可耳……将转地质科类”。在环境与志向发生冲突时,环境的制约会迫使人的选择发生变化,这种变化有两种,一是盲目的,二是有思考的。章鸿钊即属第二种。章鸿钊在《六六自述》中谈到:“予尔时第知外人之调查中国地质者大有人在,顾未闻国人有注意及此者。夫以国人之众,竟无一人焉得详神州一块土之地质,一任外人之深入吾腹地而不之知也,己可耻矣。且以我国幅员之大,凡矿也、工也、农也、地文地理也,无一不与地质相需。”“予之初志于斯也,不虑其后,不顾其先,第执意以赴之,以为他日必有继予而起者,则不患无同志焉,不患无披荆棘、辟草茉者焉。惟愿身任前驱与提倡之责而已。”

1910年夏,章鸿钊回国赴杭州市一带调查地质,后以《浙江杭属一带地质》为题,完成毕业论文。他在34岁时毕业于东京帝国大学地质学科。

章鸿钊22岁得中秀才,但他深知“科举靡敞,至此已极”,内心强烈涌动“素丝之悲,歧路之感”,决心“谋得官费出洋留学为上策”。1905年(28岁)考取官费留学选拔,4月初由香港乘美国“蒙古”号海轮赴日本。在中国早期留学人才中,章鸿钊是近而立之年始踏入地质学之门。归国后,在晚清学部考试中列最优等,赐格致科进士出身,“同榜中尚有一学地质者,即丁文江氏也”。

1912年南京临时政府实业部矿务司设立地质科,任命章鸿钊为地质科科长,这是中国历史上第一个官方地质机构。他从一介儒生,毅然决然地走上从事和开辟中国地质科学事业的道路,源于他的爱国主义情操。

筹谋高瞻于自律

中国有句老话:“凡事预则立,不预则废。”其义是说,凡是对要做的某一件事,要事先做好预案和规划,这样实行起来才有章可循,而不是慌乱无序。我们说,章鸿钊的为人行事非常突出地表现了这种特点,或许这正是他人格魅力的体现。

章鸿钊的业师是日本著名的地质学家小藤文次郎。小藤先生是一位博学而又严谨的科学家。在章鸿钊完成学业,即将归国时,小藤文次郎问章鸿钊:“君将行矣,君亦知此行所负之责任乎?今世界各国地质已大明,惟君之国则犹若未开辟之天地然,而开辟之责其在君乎?君若不学于是则已,既学而归,归而不行具所学,或不尽其职焉,则与已死之陈人无异也”。此语出自异国业师之口,对章鸿钊的触动是极大的,章鸿钊对小藤先生的告诫铭记于心,并将其作为自律的诫言。面对中国的现状,面对当时中国地质科学一片荒漠的处女地,他要做一位拓荒者。

地质科的设置在当时有一喜一忧,所喜“中国行政界有地质两字之名始此”,所忧“时中国之学地质者,除丁文江在上海某校教课外,予未知尚有何人”。章鸿钊深知面前的境况,他没有退缩,而是以一位身负历史重任、有责任感的中国先进知识分子的志向,投入到为中国地质科学事业的奠基而拓荒辟路的工作中去。

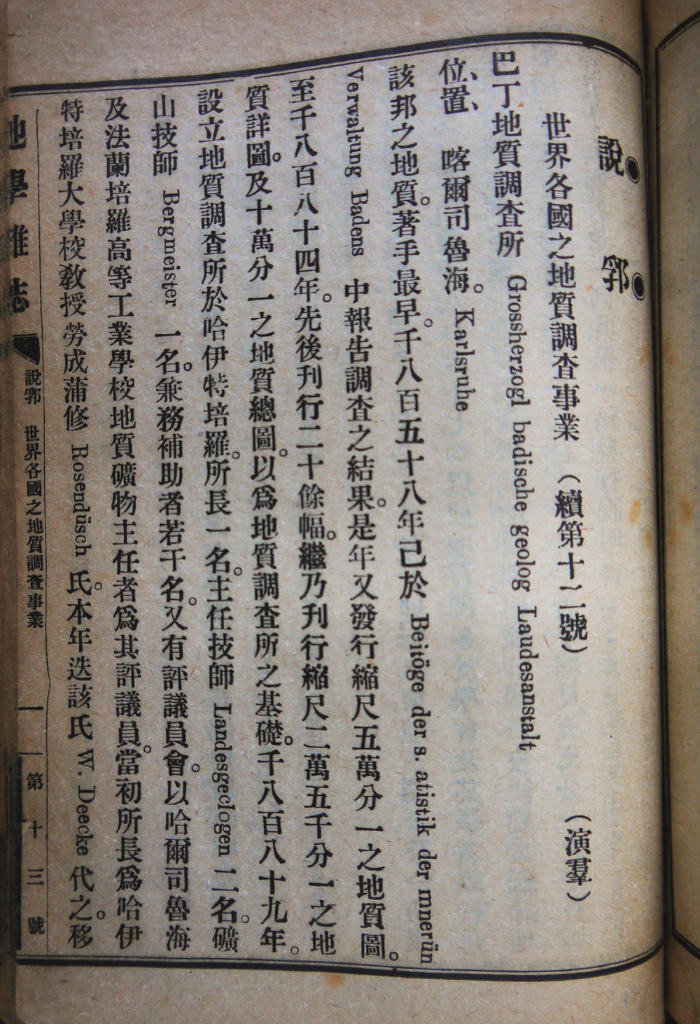

章鸿钊认真分析了当时中国社会的现状,反复思考了欲在中国发展地质科学的环境、近期及远期需要做的工作,于1912年先后在中国地学会的刊物《地学杂志》上发表了《世界各国之地质调查事业》《中华地质调查私议》等文章。

章鸿钊这样做的目的非常明确,首先他建议南京临时政府实业部长向各省发出考察征调的公文,让各省行政长官知道有地质考察之事;其二,通过发表文章能够让国内民众知道开展地质调查的社会意义,与国计民生息息相关;其三,创办地质教育,将中国的地质科学事业寄希望于青年。章鸿钊的未雨绸缪,不能不说用心良苦。他是以一位具有民族感、爱国心的中国知识分子的自律,筹划着中国地质科学事业的蓝图。百年以来,回首中国地质科学早期发展的过程,章鸿钊的规划和蓝图逐步成为现实。

1913年南京临时政府迁至北京,实业部分为农林、工商两部。地质科入工商部,他力主设立地质研究所,在他力争下地质研究所于当年6月招收学生,培养地质人才。3年后有18人毕业进入地质研究所。章鸿钊、丁文江、翁文灏3人不仅讲授地质学专业课程,还带领学生在北京西山地区多次野外实习(被誉为中国地质事业的摇篮)。翁文灏评价为:“以中国之人,入中国之校,从中国之师,以研究中国地质者,实自兹始。”章鸿钊不仅建言献策,而且身体力行。

既说知行观,一定离不开是非观,因为人的行为是对客观事物进行分析判断后产生的。我们所说章鸿钊的自律性,也是和他的是非观分不开的。章鸿钊曾讲到:“愚以为处世之道,是非不可太明;为学之道,是非又不可不明。盖为学必以求真为归,分别是非,即求真之初步也。是非不明,学亦何益?”很显然,对是非的判断,章鸿钊是有自己的标准的,他分为两个方面,一是为人,一是为学。为人方面他认为是非不可太明,要宽以待人,严以律己,这样可以创造良好的生活、工作氛围,有利于人与人之间的交流,有益于各类事务的开展;为学则不同,在为学上是非不可不明,对知识、对科学、对事业不仅要明,而且要严,因为只有坚持这样的态度,才能培养真才实学的人才,科学才可以发展,事业才可以兴旺。

求真务实于自为

众所周知,章鸿钊、丁文江、翁文灏是中国地质科学事业奠基过程中最早的实践者,他们于中国地质科学的贡献可以说是居功至伟。

分析章鸿钊的知行观,除去他的自省、自律之外,更重要的是他对事业、对科学求真务实的自为精神。章鸿钊曾作《治学》诗一首:“治学何尝有坦途,羊肠曲曲几经过。临崖未许收奔马,待旦还应傲枕戈。虎子穷搜千百穴,骊珠隐隔万重波。倘因诚至神来告,倚剑长天一放歌。”这首诗可以说是章鸿钊几十年于中国地质科学和中国科学事业发展努力奋进的真实写照。

自为,作为一种自我意识是一种精神的表现,是一种在理念的高度上,规范、发挥自我潜能的实践活动,这种精神的表现是以自省、自律为前提,有目的、有计划、有方法地去做于社会、于科学有益的工作和科学实践活动。自为,还是一项需要具备毅力、耐力、恒力的自我规范行为。用章鸿钊的话来讲,需要“临崖未许收奔马,待旦还应傲枕戈”的状态,这种状态催人奋进,自强不息,这种状态是推动社会进步、发展科学所要具备的基本条件。

在这种自为精神的推动下,章鸿钊先生在他有生之年,几十年如一日,做了许多于中国地质科学、中国科学技术史等领域有开创性的工作。在此仅做一初步的归纳。

第一,设计中国地质科学发展之蓝图,并身体力行去推动规划的实施,首任地质科长,奔走呼吁地质调查之重要性;任地质研究所所长,培养地质人才;首任中国地质学会会长,推进中外地质科学的交流。

第二,20世纪30年代发表《中国中生代初期之地壳运动与震旦运动之异点》等文章,讨论我国中生代以来地壳运动的方式,提出“震旦运动”有五期,以此区别于翁文灏首创“燕山运动”为一期的学术观点。现代研究已不采用“震旦运动”一词,但燕山运动确实已厘定为四期构造幕。

第三,倡导矿物学史和地质学史研究,开我国地质科学史研究之先河。先后撰写并发表了《三灵解》(1919)《石雅》(1921)《古矿录》《中国温泉辑要》等;1922年发表《中国研究地质学的历史》《农商部地质研究所师弟修业纪》(1916)《十五年来中国之地质研究》(1933)。《自鉴》(1923),值得一提的是,《自鉴》这部书是章鸿钊运用哲学和自然科学的认识方法,对包括人类、社会、科学、道德的多个领域进行深入的探讨,得到梁启超先生的赞赏,并主动为该书作序。

纵观章鸿钊勤勉发奋的人生之路,我们深为他求真务实与自为的奋斗精神所感染。回顾地质事业的发展,回看章鸿钊先生于中国地质科学和中国科学事业的贡献,在他的经历背后,他的人生观、科学观无不在他自省、自律、自为的知行观的驱动下释放出一个中国科学家的光耀来激励后人,为中国的科学事业作出新的贡献。