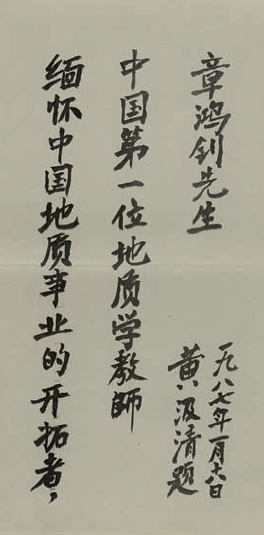

章鸿钊,字演群、号爱存,笔名半粟,1877年3月11日生于浙江省吴兴县(今湖州市),1951年9月6日逝世于南京,是地质学家、地质教育家、地质学史学家,中国地质科学事业的重要创始人之一。章鸿钊创办了农商部地质研究所,为我国培养了第一批地质学家;他从近代地质科学角度研究了中国古籍中有关古生物、矿物、岩石和地质矿产等方面的知识,撰写《三灵解》《石雅》《古矿录》等著作,开我国地质科学史研究之先河;他参与筹建中国地质学会,并任首届会长,为我国地质界一代宗师。

中国地质教育事业的创始人

章鸿钊从小学习《四书》 《五经》,奠定了坚实的国学基础。17岁时,自习钻研算学,他认为,数学是一切自然科学的基础。章鸿钊对算学的兴趣除去自己兴趣所至之外,还加入了他对于科学的理解。

章鸿钊于1904年官费(公派)赴日本留学,先入日本京都第三高等学校,1909年毕业后转入东京帝国大学理科大学攻读地质学,师从日本地质学界创始人小滕文次郎。

章鸿钊从事地质学教育始于京师大学堂(北京大学前身)。他授课的时间虽然不长,但这是中国学者在中国大学讲授地质学的第一人。自地质研究所——我国最早的一所地质专科学校于1913年在北京正式成立之后,他便不遗余力投身于地质教育,培养地质人才。关于地质研究所的建立,章鸿钊曾讲:“设立研究所者,非为研究而研究也,今日之研究正为他日之调查也”。

1913年11月,丁文江奉命调查正太铁路沿线地质,辞去地质研究所所长职务,章鸿钊为地质研究所代所长。1914年1月,农林、工商两部合并为农商部,章鸿钊任农商部地质研究所所长。

地质研究所学制三年,由于地质研究所是为培养地质调查人员而设的,因而非常注重实地训练。他不但教课, 而且带领学生实地考察, 言传身教, 在三年中,野外实习11次,累计106天。

地质研究所开办不久就遇到了难题。当时认为培养学生应该属于教育部门管辖的事情,而地质研究所属于农商部,欲立即解散。后经张轶欧、章鸿钊力争,地质研究所得以继续,如期培养出我国第一批地质人才。

1916年7月,地质研究所22人结业。其中18人进入地质调查所工作。这批学员进入地质调查所以后,地质调查工作有了基本的队伍,实现了“今日之研究,正为他日之调查”的目的。这是中国自己培养的第一批地质人才,他们在地质科学中发挥了骨干作用,后来不少人成为地质科学的专家。

地质研究所培养的地质人才是中国地质事业早期的开拓者、生力军,为中国地质事业作出巨大的贡献,不仅是中国地质事业初创时期的领导机关,也是世界知名的科学研究中心之一。

正如胡适所言:中国地质学界的许多领袖人才,如谢家荣、叶良辅、王竹泉等先生,都是地质研究所培养出来的。

中国地质事业的奠基者

1912年1月,中华民国临时政府在南京成立,实业部矿政司设地质科,章鸿钊担任第一任地质科科长。

章鸿钊倡议成立中国地质学会,1922年1月27日,在北京西城兵马司9号(现为15号)召开了筹备会议。会议主席丁文江提议由章鸿钊、翁文灏、王烈、李四光、葛利普组成一个筹备委员会,章鸿钊任主席。2月3日召开会员大会,章鸿钊被推选为首任会长,翁文灏、李四光为副会长。中国地质学会在我国各学会中成立最早。

章鸿钊写就《中华地质调查私议》一文,强调地质工作之重要,以唤起全国人民关注。对如何开展中国地质调查进行了具体的规划。该文发表于1912年《地学杂志》,全文共分三节:“一、我国地质于世界中所占之地位;二、我国地质调查之时机;三、调查之计划,末附筹设地质研究所和简章”。此文描述了中国近代地质事业的一幅蓝图,我国早期的地质事业发展,基本是以此为基础。称他为中国地质事业的开拓者、奠基人,当之无愧。

章鸿钊先生的学术探索之路

章鸿钊先生共发表文章90多篇,出版图书14部,未出版手稿30多篇。1946年10月27日,中国地质学会授予章鸿钊葛利普奖章,不仅因为“章先生是我国地质界之元老”,而且由于他“在矿物,岩石、地质构造及地质学史等方面,均有重要贡献”。

章鸿钊重视地质理论研究,倡导岩石矿物学研究、地质学史研究,开我国地质科学史研究之先河。

岩石矿物研究方面造诣深厚

章鸿钊先生著有《中国锌的起源》《再述用锌之起源》《中国北方有史后无犀象考》《中国温泉之分布与地质构造之关系》等多篇论文。

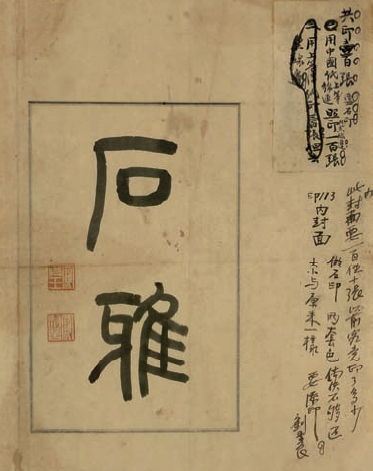

民国初年着手撰写的《石雅》,由罗振玉题写书名,是章鸿钊先生耗时六七年得以完成的巨著。该书旁征博引,考订了中国古籍中矿物名称的沿革及其相应的矿物名称,提供了大量有关中西文化交流的珍贵资料。1921年初刊于《地质专报》,全书分为上中下三卷。上为宝玉类,中为石类,下为金类。梁启超、丁文江、翁文灏、英国李约瑟博士都对《石雅》给予了高度的评价,1969年李四光选《石雅》一书给毛泽东主席参阅。英国大英图书馆将《石雅》著作存入档案。

地质理论与地质学史研究学术成果极为丰富

章鸿钊自幼酷爱数学,对近代数理学的应用也有较高的素养。他以相对论在地质学上的应用先后撰写多篇论文:《地质学与相对说》《从地质学检讨地质的同时性》《从时空相对性论造山运动适于测验地质时代之例》。

吴凤鸣在《中国地质事业的开拓者——章鸿钊》中指出:“章先生在二三十年代就大胆的把相对论运用于地质学中,可算是中国地质学界的创举。在当今科学技术日新月异的发展时代,借鉴数理新成就,乃是地质学发展的新趋势”。

地质学史研究方面,对中国古籍中的地质矿物的考证是章鸿钊先生的突出贡献之一,《地质咨文》《中国地质调查私议》《中国地质学发展小史》等文,不仅在中国地质事业开创初期起到了推动作用,同时也是研究中国地质学发展史的珍贵文献。另外,值得一提的是1923年所写的《自鉴》是章鸿钊运用哲学和自然科学的认识方法,对包括人类、社会、科学、道德的多个领域进行深入的探讨。梁启超十分赞赏此书,主动为该书作序。

爱国情怀

章鸿钊先生是一位爱国主义者。抗战期间,章先生因年高多病而困居北平,闭门谢客。后因左足踝骨骨折,住院治疗,因经济拮据,部分医药费用系他的学生自重庆的馈赠。他虽然身体欠佳,但仍写就不少著述。当时日本侵略者屡次登门敦请,他始终拒绝。在经济条件极端困难时宁愿将整套地质书籍出售度日,也绝不向敌人低头。孙云铸在《纪念中国地质事业创始人章鸿钊先生》一文中说:“抗日战争胜利后,北大地质学系从东安市场某书店将该书收购。”

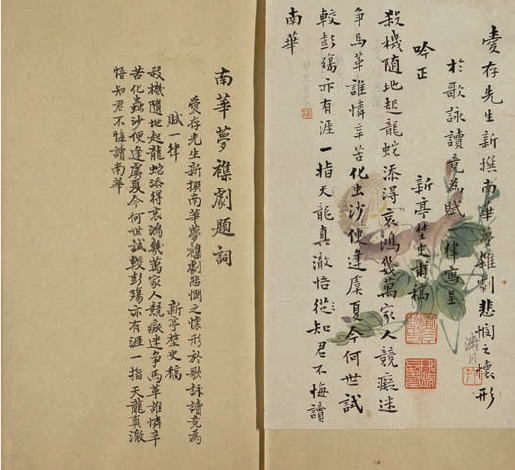

章鸿钊1937年编纂《古矿录》,1939年为该书补作《古矿分布图》。并在卷首题写了一曲《水调歌头》,后又将其改为《水调歌头·好江山》,表达自己对祖国大好河山的无限热爱。他对日本侵略中国义愤填膺,在词中用双关语“浩荡江河南北,赤县神州万里,终古地灵蟠”,来抒发他对正义力量必将蟠踞江河南北、神州万里的爱国情怀。词末两句“不信江山改,依旧好江山”,更是直截了当地表达他不信江山能为日本侵略者所改,依旧是我大好江山的坚强信念。

1987年在《六六自述》出版时,李春昱先生写了这样一段话:“章鸿钊先生是我国研究现代地质科学最早的一人。先生的道德文章久为地学工作者所钦仰。尤可感人者,是1941年……敌伪多次邀请先生参加敌伪工作,均为先生所拒绝。于此可见先生的民族义气,爱国热忱是何等高尚。”

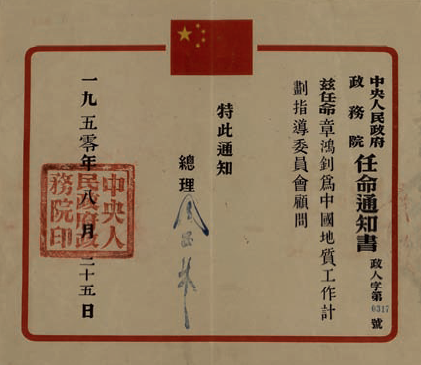

新中国成立后,章鸿钊先生依然为新中国的伟大事业而努力着。1950年8月25日,中国地质工作计划指导委员会成立,周恩来总理任命章鸿钊为该委员会顾问,李四光出任主任委员。

文学艺术造诣

章鸿钊知识渊博,著述颇丰,所取得的科学成就也是多方面的。章鸿钊交游书画家,他爱写诗,也写得一手好字。在他严谨的学风背后,是超脱的情怀、悠游的心境,更是“游于艺”的从容。

正如他在《六六自述》中写道:“予之为学旨趣,又不尽以地质为限也”。他既是地质学家、岩石学家、矿物学家,又是爱国诗人。他撰有不少诗词佳作,来表达他不同时期的情怀。1946年69岁时写的一份《自述》里,作有治学七律一首,充分反映了章鸿钊治学严谨、追求真理、不怕艰险的坚毅精神:

治学何尝有坦途,

羊肠曲曲几经过。

临崖未许收奔马,

待旦还应傲枕戈。

虎子穷搜千百穴,

骊珠隐隔万重波。

倘因诚至神来告,

倚剑长天一放歌。

1947年,杨钟健发表《记章爱存先生》一文,在记述乃师对地质学等方面的学术思想、评价其学术贡献的同时,也颇为详细地述及章爱存文学思想、诗词创作、戏曲创作等多方面情况。

纵观章鸿钊勤勉发奋的科学研究之路,我们深为他求真务实的奋斗精神所感染。回顾中国地质事业的发展,回看章鸿钊先生于中国地质科学的贡献,在他有形的经历背后,他的人生观、科学观都释放出一个中国科学家的光耀来激励后人,为中国的科学事业作出新的贡献。1951年9月,章鸿钊在南京去世,李四光在中国地质学会在北京举行的章鸿钊追悼会致词中说:“中国地质事业创始人不是别人,而是章先生”。