如果说土地是地球的肌肤,那么石就是松软肌肤下有力而强健的肌肉和骨骼。

石生长于大千世界,与天地共存,可以说石是一种更高于人类脆弱生命的神圣与存在。也就是因为石的这种于浩渺宇宙间神圣与空灵的存在,才更加唤起了人们对石的钟爱。

以石为题,诸如玩石,赏石的文化,亦成为人类社会精神与文化活动中,须臾不可离开的历史传承。据史料记载,在东西方赏石文化群落中,中华民族无疑开拓了历史的先河。考古学家在山东临朐发现北齐天保元年(公元550年)东魏威烈将军长史崔芬(字德茂,清河东武人)的墓葬,墓中壁画多幅都有奇峰怪石。其一为描绘古墓主人的生活场面,内以庭中两块相对而立的景石为衬托,其石瘦峭、鼓皱有致,并配以树木,表现了很高的造园、缀石技巧。这幅壁画,比著名的唐朝章怀太子墓中壁画和阎立本名作《职贡图》中所绘树石、假山、盆景图,又早了100多年。可见,中国赏石文化在南北朝时期(5、6世纪)已达相当水平。

石是历经大山大河千锤百炼的结晶,记录着沧海桑田演变的印记。赏石文化,即以天然石(而非石制品)为主要观赏对象,从而总结出一套理论、原则与方法。包括赏玉文化、园林景观奇石等多个方面,其历史要比石器文化晚得多。即使如此,中国先秦时期就已有相关记载,而黄帝更被认为是早期赏石文化发起人。另一方面,由于东西方民族在历史和文化背景方面的差异,东方赏石文化与西方赏石文化是分别经历了各不相同的发展道路,其内容和特色在许多方面也截然不同。赏玩天然奇石,除以形体较大而奇特者用于造园,点缀之外,又将“小而奇巧者”作为案头清供,复以诗记之,以文颂之,从而使天然奇石的欣赏更具有浓厚的人文色彩。

自然造物亦如同造人一样,形态各异。在大自然的万般造化中,石立于千山万壑之上,卧于江河湖海之中,或沐风雪雷电,或浴沧海桑田。有的是荡气回肠的大家之作,比如泰山石,形状奇特,纹理清奇,似乎每块泰山石中都蕴含着泰山老祖石敢当的果敢与勇气,泰山石形奇、纹丽,似乎都蕴含着一言九鼎泰山不塌的天地浩气;有的是造物主有意或无意留下的一个杰作,比如云南石林,石头成林,造型奇特又别致,石头造型各异,可谓天下奇观。在红土地的绿树繁花掩映下有的如石笋挺立,有的如少女秀美身姿,有的如峭石插天,石峰齐聚、玉柱拔地,放眼望去蔚为壮观,让人赞叹不已;再如徜徉于世的各方奇石,诸如长江石、黄河石、珠江石、怒江石、大理石、西藏石、江淮石等又是千姿百态,各显风流,各具特色。如我曾经在云南怒江工作,就见过不同于一般的怒江石。怒江石经江流亿万年的沙磨浪击,纹理与基岩色泽对比强烈,图文简洁。

有的石英脉凸出石面,构成阳雕图案,气势雄浑粗犷,充满阳刚之气。又如我家乡重庆的长江石,从长江的源头唐古拉山以及她的多条支流长途奔腾汇集而来,种类繁多,颜色丰富,因河道流域长而水洗度好,形成远古且皮老质坚,把玩手感极佳。由于其色彩多变,形态各异,形成的图案千姿百态。有人物风景、天文地理、飞禽走兽、 奇花异草、文字静物、化石标本等,是赏石文化中不可多得的佳石。

石是人与自然寻找共鸣的尤物,世界上爱石赏石文化可言中华为甚。文学大家林语堂先生就曾说过:“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章,游山,玩水,品茗,赏石,养花,遛鸟,听风,吟月,观云,养竹,画兰,老庄之淡泊,渊明之闲适。”可见石头中蕴含的玄妙与中国文化息息相关。赏石实为在自然界中寻找与自己精神暗合的对象,自然界中的石或千姿百态,或千奇百怪,每一块都看似普通平凡,每一块又呈万千气象,集万千宠爱。在喜欢的人眼中石或意气风发,或淡泊高远、或棱角分明、或圆润完满,或歌吟天地,或纵横山河,或从善如流,或慈悲为怀。石其实就是外化的赏石之人,是人类寓物于人的体现。一般来说,以中国为代表的东方赏石文化比较注重人文内涵和哲理,有比较抽象的理念和人格化的感情色彩,其观赏主体(自然石种、天然石形)往往丰富多彩,甚至可随心所欲、因人而异;而西方赏石文化则注重科学和历史的内涵,有比较直观、明确和科学的理念,其观赏主体常以各种动植物化石和多姿多彩的矿物晶体与标本为主。因此,可以这样认为:以中华民族为代表的东方赏石文化实际上是东方民族传统文化(感情、哲理、信念和价值现)在赏石领域中的反映与延伸,承继与光大。而西方赏石文化则主要是某些科学、技术的基本知识在具观赏价值的自然物(石头)方面的展示和印证。

石与人类共生于穹顶之下,吸收着天地万物的精华,经历着自然的千锤百炼,可以说人类与石头有着天然的共性,越挫越勇、百折不挠。人类一直从石与人类的神交中记录着自我的成长、打磨着自我的品性、寻找着更高远的自我。人们怎能不爱石、赏石、写石、藏石。雅俗共赏,吟诗作文,自然在中华民族的赏石文化中蕴成风气。

北宋徽宗皇帝举“花石纲”,成为全国最大的藏石家。由于皇帝的倡导,达官贵族、绅商士子争相效尤。于是朝野上下,搜求奇石以供赏玩,一度成为宋代国人的时尚。这一时期不仅出现了如米芾、苏轼等赏石大家,司马光、欧阳修、王安石、苏舜钦等文坛政界名流都成了当时颇有影响的收藏、品评、欣赏奇石的积极参与者。

以书画两绝而闻名于世的北宋米芾是11世纪中叶中国最有名的藏石、赏石大家。他不仅因爱石成癖,对石下拜而被国人称为“米癫”,而且在相石方面,还创立了一套理论,即长期为后世所沿用的“瘦、透、漏、皱”四字诀。其实当时癖石者甚众,米芾只是其中之一罢了。

大书画家赵孟頫(13世纪末、14世纪初)亦是当时赏石名家之一,曾与道士张秋泉真人赏石,对张所藏“水岱研山”一石十分倾倒。面对“千岩万壑来几上,中有绝涧横天河”的一拳奇石,他感叹“人间奇物不易得,一见大呼争摩娑。米公平生好奇者,大书深刻无差讹。”

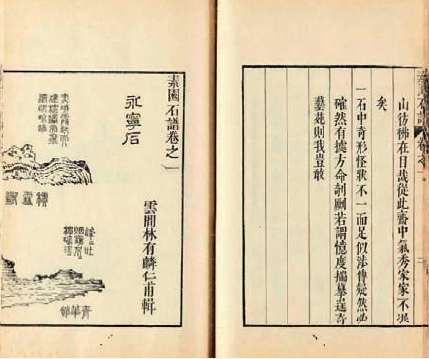

明清两朝是中国古代赏石文化从恢复到大发展的全盛时期。在这数百年间,中国古典园林从实践到理论都已逐渐发展到成熟阶段。在明代,著名造园大师计成的开山专著《园冶》、王象晋的《群芳谱》、李渔的《闲情偶记》、文震亨的《长物志》等著作相继问世。他们对园林堆山叠石的原则都有相当精辟的论述。“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”(《长物志》)之说,至今仍是“小中见大”的典范。曹昭的《新增格古要论·异石论》,张应文的《清秘藏·论异石》,尤其是万历年间林有麟图文并茂、长达四卷的专著《素园石谱》等,更是明代赏石理论与实践高度而全面的概括。林有麟不仅在《素园石谱》中绘图详细介绍了他“目所到即图之”,且“小巧足供娱玩”的奇石一百一十二品;还进一步提出:“石尤近于掸”“芜尔不言,一洗人间肉飞丝雨境界”,从而把赏石意境从以自然景观缩影和直观形象美为主的高度,提升到了具有人生哲理、内涵更为丰富的哲学高度。这是中国古代赏石理论的一次飞跃。

在清代,沈心(乾隆年间人,自号“孤石翁”)的《价怪石录》、陈元龙的《格致镜原》、胡朴安的《奇石记》、梁九图的《谈石》、宋荦的《怪石赞》、高兆的《观石录》、毛奇龄的《后现石录》、成性的《选石记》、王晫的《石友赞》、诸九鼎的《石谱》和谷应泰的《博物要览》等数十种赏石专著或专论,共同把中国传统赏石文化推向了一个新的高峰。长篇小说《石头记》(即《红楼梦》) 的出现,北京圆明园、颐和园的建造,从一定意义上说,都是赏石文化在当时社会生活与造园实践中的体现。

石是承载和唤起人们记忆的魔石。石可以帮我们记录历经大山大河的那些日子。我们读万卷书、行万里路,于高山之巅、大江之畔,幸获一块取之于美景中的石,仿佛又看到了那些让人屏住呼吸的美景,仿佛又回到那些奇异险绝的旅程;石头可以帮我们追忆青涩初恋,从爱人赠与的定情之石仿佛可以穿越回许多年前两人春心萌动、纯纯相恋的甜蜜瞬间,回到有爱却不知如何相处的痛苦纠结,回到不能继续相爱的痛苦与遗憾的时刻;石头可以帮助游子寄托身处异乡的思愁,当满满乡愁不能自已的时刻拿起一块长伴身边故乡的石,魂牵梦绕的家乡似乎突然变得那么地触手可及,家乡的气息突然变得如此熟悉和亲近,一颗游子漂浮的心就这样随这家乡的石找到了归属。