砂岩型铀矿,简单来说,就是形成在砂岩中的一种铀矿床。成矿作用可以简单地理解为原本在地表附近分散的铀,经过一系列氧化还原作用,由地下水携带汇聚然后沉淀,逐渐形成了有工业价值的矿床。而砂岩通常具有较大的渗透率,是自然界中地下水迁移的主要通道,所以这类铀矿床也就常常形成在砂岩之中,称之为砂岩型铀矿。矿体形态通常呈板状或卷状,主要铀矿物为沥青铀矿、铀石,等等。

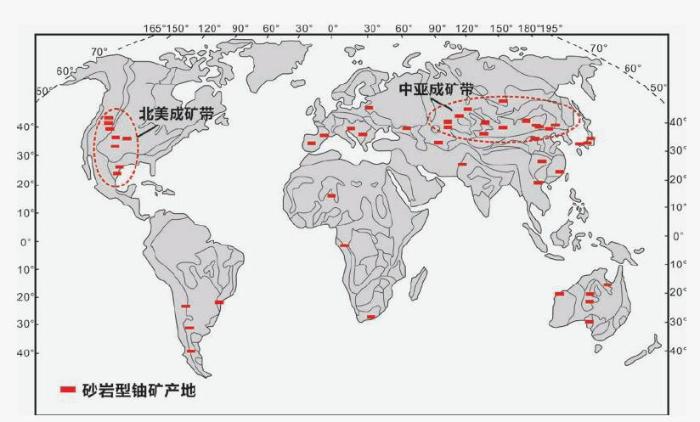

砂岩型铀矿是当今世界重要的铀矿床类型之一,据有关资料统计,世界铀矿资源总储量的46%以上都以砂岩型铀矿的形式存在,是当前各国铀矿勘查和开发的首选目标。这种类型的铀矿在世界各地均有分布,不过主要集中分布在两大著名的成矿带:北美成矿带和中亚成矿带。北美成矿带北起加拿大萨斯喀彻温省内的阿萨巴斯卡盆地,南至美国怀俄明盆地,南北跨度达1 490千米,东西宽度398千米,产出众多砂岩型铀矿,已成为北美重要的铀矿战略资源。中亚成矿带横跨哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古及我国北部等地区,构成近东西向展布的成矿带,俄罗斯近75%的铀矿资源出自于此。我国在进入21世纪以来,铀矿的勘查取得了巨大进展,新发现的资源量占到了目前全国铀资源的41%。特别是在北方伊犁盆地、吐哈盆地、鄂尔多斯盆地、二连浩特盆地、松辽盆地等地区发现了一系列大型、特大型砂岩型铀矿,使其一跃成为我国储量最多的铀矿类型。同时在北方这些地区仍有大面积的铀异常亟待查证,铀矿资源潜力巨大。

成矿的温床:砂岩型铀矿的构造环境和气候环境

砂岩型铀矿的特点主要表现在其对成矿环境的要求,包括两个方面:构造环境和气候环境。

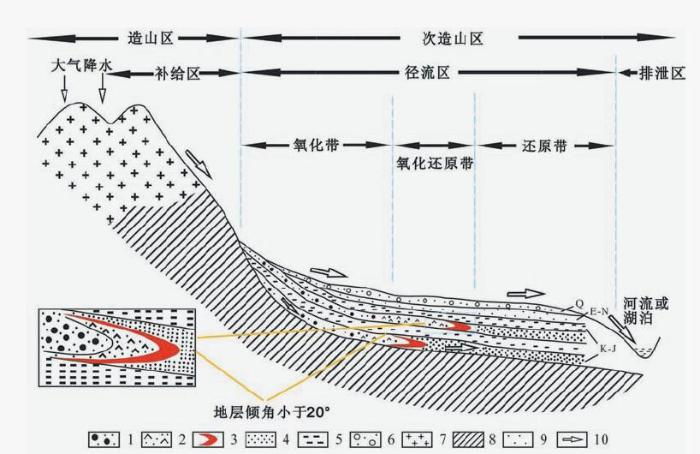

构造环境方面,根据砂岩型铀矿的成矿过程可以分成三个阶段:首先,汇聚形成矿床的铀主要来自于区域上存在的富含铀元素的岩体,这类岩体往往伴随一系列岩浆运动和变质作用形成;第二,矿床所处的环境——砂岩层的形成,要求构造环境平静稳定,以沉积作用为主,利于形成较大规模的砂体,同时在砂岩层的上下通常还要求形成透水性差的泥岩,利于矿体的保存,地层垂向剖面上就出现了“泥岩—砂岩—泥岩”的特征;最后,在有了充足的物质来源和合适的成矿环境后,接下来就是成矿作用的发生。地下水携带分散的铀元素汇集成矿是一个漫长的过程。富铀岩体要不断地遭受风化剥蚀,其中的铀元素才能不断进入地下水中。而地下水稳定地迁移,需要地层有一定角度的倾斜,形成一套完整的水动力系统,我们通常将其描述为“补给区-径流区-排泄区”,才能保证成矿作用的持续进行。由此可看出,砂岩型铀矿对构造环境的需求比较特殊,在漫长的演化过程中,构造活动既不能过于平静,也不能过于活跃。

气候环境方面,砂岩型铀矿的要求也比较“苛刻”。其成矿反应可以看成是一系列的氧化还原反应。在源区,铀在空气中氧气的作用下被氧化成活跃的U6+,从而以络合物的形式溶解于水中,只有在干旱的气候条件下,地表植被不发育,这部分含铀水才能下渗成为地下水,继续迁移汇聚。另一方面,在矿区砂岩中,铀要从地下水中沉淀出来富集成矿,就需要被还原成稳定的低价态,这就需要砂岩中还要含有一定量的还原性物质将高价态的铀还原,比如一些有机质、黄铁矿等,要满足这样的条件,在砂岩形成时就要以温暖湿润的气候条件为主,才可以在砂岩中形成这类还原性物质。所以,砂岩型铀矿的形成往往反映了该区域存在氧化环境和还原环境之间的过渡转变,在地质演化历史中也发生过从温暖湿润向干旱炎热的气候变化。

多种多样的勘查技术

对于成矿环境的特殊要求,决定了砂岩型铀矿往往被厚层沙土掩盖住,隐匿在茫茫大漠之中,给勘查工作带来不小的难题。不过,正所谓“解铃还须系铃人”,寻找砂岩型铀矿,还是可以从成矿环境着手,有两种找矿思路。

首先,可以依据盆地地质构造的特点开展勘查工作。砂岩型铀矿的形成往往要经历长时间稳定的地下水运移和汇聚的过程,这样才能将分散的铀聚集起来形成矿床。因此,我们在找矿的过程中就可以利用技术手段查明盆地的构造特点,如果区域上存在稳定伸展的砂岩层,并且有一定的倾斜,利于地下水迁移,则此处就是矿床形成的有利地区。我们通常可以利用卫星遥感、重磁勘探、以及浅成地震勘探等技术手段查明盆地的构造特征。

其次,砂岩型铀矿成矿作用本质上属于一种氧化还原反应,矿床形成的位置往往处在区域上由氧化环境向还原环境转换的地带,因此,如果我们可以找到这种区域上的氧化还原过渡带,就有很大的概率锁定矿床。至于如何寻找氧化还原过渡带,我们也有不同的技术可以应用。氧化还原环境的转变往往也会反映在地下水的成分上,水化学方法可以直观地查明这种变化。此外,在氧化还原过渡地区,地表可能形成天然原电池,造成自然电位出现差异,或者一些强磁性矿物蚀变为弱磁性矿物,出现局部磁场强度的减弱,因此我们还可以利用自然电位测量和高精度磁法等技术圈定氧化还原过渡带。

除了以上两种找矿思路外,我们还可以依据铀矿床本身的性质开展勘查工作。铀具有放射性,铀矿的存在往往会在区域上形成放射性异常,利用伽马能谱技术可以快速锁定这种异常,从而缩小找矿范围。另一方面,根据深穿透地球化学理论,地球内部存在缓慢上升的微气流,可以将以纳米级微粒形式存在的成矿元素携带至地表土壤层中,形成深穿透地球化学异常。利用金属活动态法、地气法、地电法等技术可以清晰地查明这些异常,从而发现深部矿体。

在实际矿床勘查工作中,为了保证效率最大化,往往是将上述多种勘查技术配套应用,不断缩小找矿范围,进而锁定矿体。

“量身打造”的原地浸出采铀技术

独特的成矿作用造就了砂岩型铀矿具备矿体产状稳定、含矿层岩石渗透性好、矿体埋深较浅等特点,针对此类特点为其“量身打造”的原地浸出采铀技术,则呈现出了“人靠衣装马靠鞍”的效果。换句话说,砂岩型铀矿能从众多铀矿类型中脱颖而出,成为铀矿家族的宠儿,除了其储量大以外,还得益于原地浸出采铀技术的应用。

所谓原地浸出采铀,即通过向含铀砂岩层注入溶浸剂,使之与矿物发生反应,选择性地萃取出矿石中的铀,是一种集采、冶于一体的开采铀矿方法。省去了传统矿山开采时的矿石挖掘和搬运,也没有污染环境的废石场、尾矿坝等,不仅大大节省了开采成本,还保护了矿区原有的生态环境。另外,溶浸剂不仅与高品位的矿石反应,也会萃取那些过去因为挖掘成本所限而放弃开采的低品位矿石中的铀,进一步降低了矿石的边界品位,扩大了矿床的可采储量,使小矿变大矿,大矿变巨矿,提高了矿床开发的经济效益。

当前阶段的地浸采铀技术适用于矿石品位在0.01%以上、单位面积铀含量在每平方米1千克以上、砂岩层渗透系数每天0.5~7米之间、矿体埋深小于700米的砂岩型铀矿床。当然,在具体实施开采前,为了保证开采效益,还有一系列的矿床评价指标,涉及到矿床地质特征、水文地质条件、外部开发环境等多个方面,主要参照《地浸砂岩型铀矿地质勘查规范》(EJ/T 1157-2002)和《地浸砂岩型铀矿资源/储量估算指南》(EJ/T1214-2006)来进行。

对于溶浸剂的选择,主要有3种。国内最早建成的地浸矿山以硫酸作为主要溶浸剂,称为酸法浸出。随后我国又在以碳酸钠、碳酸氢钠为主要浸出剂成分的碱法浸出工艺上取得了突破。不过传统酸法浸出工艺有受环境影响大、浸出选择性差等缺点,碱法浸出工艺又容易导致矿石空隙堵塞且试剂成本高。因此,目前我国正在大力研究和应用CO2+O2浸出工艺,已在伊犁盆地蒙其古尔等矿区投入使用。

此外,溶浸剂的注入与抽出、开采过程中各项数据指标的监控都需要依托钻井工程来实现,钻井的施工工艺和井网布置是地浸采铀工程的重要环节。经过多年的探索与研究,我国研发了低密度流体钻井技术、负压钻进、逆向灌浆等技术,研制出新型地浸钻孔过滤器。国内钻孔布置常采用五点式、七点式、行列式等方法。实际施工中,往往要根据矿床特点,对影响井距与井型的各种因素进行分析,建立浸出过程的流体动力学模型、井距与井型技术经济评价模型,从而确定具体的施工方案。

我国铀矿资源并不算丰富,供需缺口很大,对外依赖度甚至一度达到80%以上。虽然近些年来我国在北方盆地中发现的一系列砂岩型铀矿床在一定程度上缓解了供需压力,但伴随着我国能源结构的战略调整,作为一种清洁能源,未来对铀的需求度仍旧会增加,砂岩型铀矿将承担起中流砥柱的角色。一方面我们需要尽快查明北方盆地中亟待查证的大面积铀异常,探寻更多的矿体;另一方面,需要进一步推进地浸采铀工艺发展,继续向低渗透率、低品位方向拓展。从这两方面着手,推进砂岩型铀矿的开发和研究,确保我国铀资源的战略储备,为我国军事现代化和经济建设提供稳定保障。