潇贺古道

潇贺古道,历史上是中原沟通岭南最主要的通道之一。古道分东、西两条干道。东道即修筑于春秋战国时期的桂岭通楚古道,连接湖南江华瑶族自治县境内的大圩,经今天的广西贺州市八步区开山镇到达桂岭镇,与桂岭河相连。西道即秦朝时期的“新道”,经湖南江永至谢沐关,到广西富川古城,入贺江。两条道路经水路在临贺古城(今贺街)汇合,然后向东通珠江,进广州,联通大海;西进通大西南,特别是经过北流江、南流江可与我国最早的对外贸易港口之一的合浦港连成一体。“潇贺古道”使长江水系和珠江水系通过“新道”紧密相连,成为海陆丝绸之路的重要通道,为楚越交流拓展了通途,开了湘粤桂交通的历史新纪元。如今,在构建21世纪“一带一路”战略大背景下,挖掘潇贺古道文化具有十分重要的意义。

是我们自己忽略了潇贺古道。

忽略得太久太久了,在只争朝夕的经济时代里。

从即刻往回走,走过昨天,走过前天,走过一万多天,我们便会激动起来,激动于长沙马王堆古墓的奇迹。出土的奇迹之一,就有关于潇贺古道最早的记载和地形图,那是汉代的记载。

然而,很少人关注这则记载。近年,我们才怀着热望溯流而上,翻阅学者陈乃良、张修桂的发现,以寻找她的遗迹,期待复原湘桂走廊那份古老的文明。

于是,我们终于知道沟通广西与中原及世界的经济文化的古道,主要是水路。除了海上丝绸之路外,湘桂走廊不仅有灵渠古道,还有潇贺古道(潇水—贺水)。

曾记否,毛泽东那首让当时几亿中国人倒背如流的七律《长征》,其中那句“五岭逶迤腾细浪”的五岭即南岭,潇贺古道便是沟通中原与南岭南北的五大古道中最重要的一条。秦始皇南下五路大军之一走潇贺古道,汉武帝平南越五国大军中路走的也是潇贺古道。只是唐宰相张九龄开通江西梅关新道后,潇贺水路才逐渐衰落。想当年,镇守潇贺古道的中原移民,在秦始皇一声“调徙民五十万戌之”令下,沿着古道,和着潇水与贺江的涛声,曲曲弯弯,前进、后退、迂回,一一抵达他们要达到的地方,包括贺州。于是,新的秩序诞生了,贺州盛极一时,移民文化给贺江流域带来了令人瞩目的富庶与文明。这是中国岭南文化的第一乐章。

“其实,潇贺古道一直就在那里,只是时兴时落,只是我们一直不知道她叫潇贺古道罢了。”父亲这么说。

贺江是我的母亲河,对她的怀恋却是因为父亲。

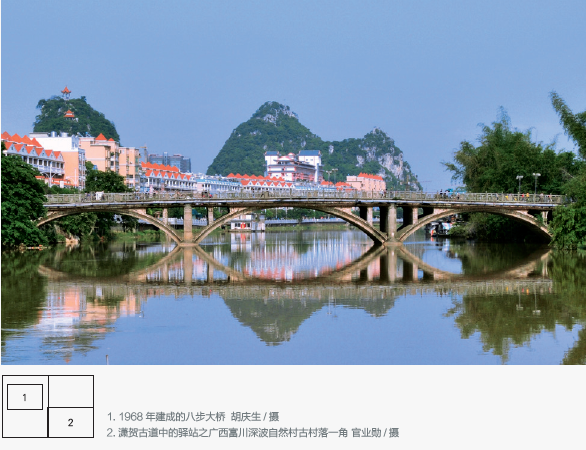

父亲还告诉说,他小时候贺江水路就相当发达,上通中原,下达广东、港澳东南亚。那时500余条木帆船两头尖尖的,犹如几百条大鱼在河里穿梭戏游,生意兴隆得很,水路上什么都运,盐、布匹和矿石最多。是的,只要交通便利,只要敞开门户,进来,出去,如同呼吸,自然能茁壮成长。开放,让古城后来者居上,贺州不仅成为了桂东南的商埠(县城八步即是八个埠头——码头而得名),而且成为了桂东南的文化重镇,喧腾光耀。尤其在抗战时期,一群沿着潇贺古道来此避难的中国文化大家成就了贺州文化的空前辉煌,在拙文《家在贺州》中,我曾抒写过他们留给清澈的贺江那一个个人文背影。

是的,贺水清澈碧于玉,两岸翠竹绿如海,更不用说浮山胜景、点灯寨仙境了。随着外婆到码头洗衣,幼年的我总会迷恋那清凉的河水,悠闲的鱼在浅处,透明可见,伸手却无法捉到。待外婆一桶清水提上手中,水纹漾漾地就会在她身后荡开,真的是一江好水。

那时的八步,没有桥。要穿越贺江两岸只能过浮桥。

直到我4岁那年,八步修大桥了。“文革”的喧嚣已冲击贺江两岸,而埋头建桥的几千号人马在父亲的指挥下,真的是废寝忘食,夜以继日。母亲带着我和哥哥在指挥部的广播室里,不断给大会战鼓劲。我们的家也从县委家中临时搬来了,可父亲常常是几天几夜都不能回来。一年的苦战,“八步大桥生蛋(诞生)了”,父亲又受命去黄洞林场边建临江水电站,县里要引贺江丰富的水源为21公里外的贺街人民灌溉和发电。这次贺江险些要了父亲的命。我才体会到指挥长的责任有多么大。父亲一去又是三年半,电站建成了,父亲却被抬进医院,他左腿已萎缩成干柴一般了。半年前,在工地上干了三天三夜的父亲因疲劳过度从工地滚下贺江,两棵树拦住了这个拼命三郎,第4第5脊椎骨摔裂了,可他只让“草头医生”敷上药,不听所有人的劝告,拄着拐杖又上了工地;那时,年仅8岁的我曾肩负全家的嘱托,坐上前来搬兵的王叔叔的车去接父亲。王叔叔说:“指挥长再不离开工地住医院,就没命了。”上午就到了,上万人苦战的工地上,我们无法找到父亲。直到夜深了才见着又瘦又黑佝偻着的父亲,他是一手拄拐一手搀扶着工人回到指挥部的。他狼吞虎咽着妈妈用腊肉豌豆做成的糯米饭——指挥部的叔叔们早等不及吃了大半而留下的,那是当时稀罕的美味呀。我未能接回父亲,没有人能说服他,他这样又干了大半年,直到大功告成,直到被抬回八步。那时,看着他身靠着工地(他已经不能坐了)仍在忙碌,我哭了。

在最混乱的年代里,我的父亲与数不清的建设者们以生命以忠诚以两袖清风为贺江做着实实在在的事情。父辈们的奉献精神,属于他们一代人。三十几年过去了,贺州市人民天天走过八步大桥,贺街人民也天天享用着临江水电站。

我们为故乡又留下什么?

今天,我们在拾捡潇贺古道的文明碎片,以修正过去的忽略。然而,我们是否注意到郁郁青青、岸芷汀兰的贺江在日益瘦小,浑浊锈色的洗矿水正从平桂矿流进贺江,母亲河裂开了伤口。我听到了贺江的哭泣,我听到全世界的母亲河都在疼痛地呻吟。

贺江留刻在我的人生还有很多印痕:浓烈又清凉,辽远又亲近,散发着水意和亲人的深刻气息。于是,我常常不由然望着桂东南,想家。