踏上神奇的天路,登上“世界屋脊”青藏高原,对观光客来说,也许是浪漫;但对于一辈子行走在这条路上的朝圣者来说,则意味着艰苦、坚持,甚至是近乎疯狂的执著。

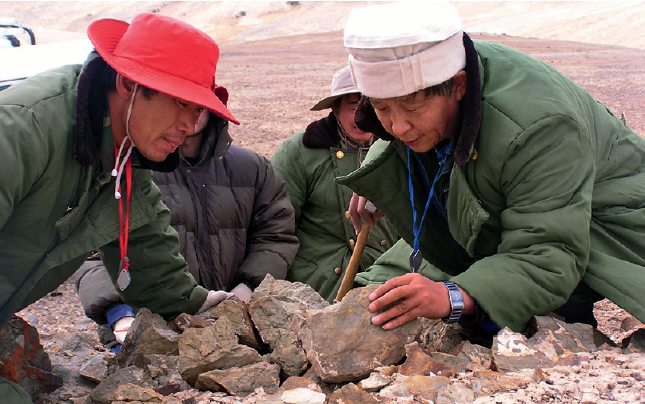

在这些朝圣者中,他有些与众不同,他的信仰既不是佛教,也不是印度教,他痴情于和石头说话,在青藏高原地学研究、白垩纪大洋红层与富氧作用研究等方面做出了突破性贡献。有趣的是,在这条地质路上,别人的榔头换了又换,他那把用了20多年都没坏过的地质锤,成了一路忠诚的伙伴。

他,就是中国科学院院士、中国地质大学(北京)青藏高原地质研究中心主任王成善。

沉寂了十多年之后,一个东北汉子站了出来:“不服气!青藏高原在中国,中国科学家应该有话语权!”

每年一次的喜马拉雅—喀喇昆仑—西藏(HKT)国际学术研讨会,从1985年在英国莱切斯特首次召开后,连续在法国、瑞士、意大利、奥地利、尼泊尔、美国等国家召开了14届,却没有一次在中国。

青藏高原的主体位于中国境内, 这个以青藏高原为研究主体的国际地质界学术研讨盛会,却没有一次在中国召开——这是个颇有些尴尬的事实。沉寂了十多年之后,一个东北汉子站了出来:“不服气!青藏高原在中国,中国科学家应该有话语权!”

从1997年开始,他给原地矿部打报告,联系一批科学家,连续申请了3年,终于在新世纪的第一年——2000年,争取到第15届HKT会议在中国成都召开。在这次会上,国家最高科技奖获得者刘东生院士等一大批中国科学家得以集体亮相。青藏高原——这个我国地球科学研究中最有希望在世界占有“一席之地”的领域,中国地质学家对青藏高原的研究成果和成就,终于在这次会议上得到了国际同行应有的重视与尊敬。国际著名地质学家法国塔波尼埃教授评价说,这次会议的重要意义在于“以前我们的HKT只有H(喜马拉雅)和K(喀喇昆仑)两个主题, T (西藏)成了Tea(茶)的意思,本届会议才真正反映了H(喜马拉雅)K(喀喇昆仑)T (西藏)这三个主题 。” 蓦然回首,当年那个执著的汉子,现在已经成为中国科学院院士。

“搞地质,就得去野外”,为达成这个愿望,王成善平生第一次耍了小聪明,求医生开了“一纸证明”

怎么和青藏高原结了缘?王成善笑着说,这纯属偶然。

1972年,刚念完初中一年级,就遇到知青下乡,他先到了内蒙古,又跑到西藏当司机。虽然学业中断了,但从未放弃打小就做的梦——读万卷书,行万里路。下乡时,他带了初中课本自学,还专门跑到书店买了三本书,其中一本便是地图册。

1974年,车队分配到一个推荐上大学的名额。他记得很清楚,表格上写着成都地质学院(现成都理工大学)“找矿勘探与普查专业”,要求是藏族。可那个年代,听诊器、方向盘被认为是两个最好的职业。看到没人填表,王成善就去找车队书记谈,书记很支持,就这样,他把表给填了,从此叩开了地质之门。

如果说当时只是朦胧地想读书,对于地质还谈不上喜欢,那么,三年后,他却真的爱上了这一行。

1977年大学毕业,学校决定让他留校,别人羡慕还来不及,他却闹着一定要走,“搞地质,就得去野外”。为了达成愿望,王成善平生第一次耍了小聪明,求医生开了“一纸证明”,证明他眼睛不好,不适合留在实验室里看显微镜。王成善拿着证明找校领导,找老师,坚决要求到地质队,到自己上大学前曾工作过的西藏去。

可遗憾的是,他并没有被分到想去的地质队,而是到了昌都工业局地质组,“我当组长,没有老师,就我们3个毛头小伙子在干,业务上难有提高。恰好,1978年恢复研究生考试,我的老师连发了三封加急电报,让我报考。一封、两封、三封,如果只有两封电报我就来不成了。”王成善所说的老师是刘宝珺院士和余光明教授。

说到这事,还有一段小插曲。原来,昌都工业局局长想留下他,前两封电报都被按住了,直到第三封来了,王成善直接去找了局长的顶头上司——地委书记。书记发了话:“让王成善去考。考上了,是咱们给国家输送了人才;考不上,还是我们昌都的人嘛。”

回到学校,似乎告别了西藏。然而,在未来的研究道路上,他其实已经站在了重返青藏高原的起点上。

如今虽已年逾六旬,但他仍表示:“只要条件允许,今后仍要年年去青藏高原,直到走不动”

对青藏高原,王成善有着特殊的感情。第一次挣工资在那里,谈恋爱结婚在那里,上世纪90年代到国外做访问学者,连计算机密码也是“我的西藏”。之后为了一心搞研究,2003年他连校长(2001年任成都理工大学校长)都不干了,毅然从成都跑到北京,到了中国地质大学(北京)青藏高原地质研究中心。

说到这,王成善哈哈一笑:“当时90%的朋友都反对,说我太冲动。”在官本位思想浓厚的人看来,这个决定的确不够“明智”,但他却说:“如果说这是冲动,那也是由来已久的,是我认真的选择。”

为了读懂高原地学密码,30多年来,王成善坚持年年上青藏高原。1982年5月带队到藏北无人区考察,那次经历他至今难忘:要吃没吃,要喝没喝,走路都困难,每天还得挖陷车。医生给他量血压吓了一大跳,高压86、低压70,基本分不出个高低;指甲发黑、翻翘,几乎每天都流鼻血,流得头昏脑胀。这样坚持了6个多月,汽油用完了,“我就发电报跟基地吵,要他们送油来。那时就是一条心,不发现点儿什么绝不回去。” 献身地质、为国找矿,这在他们那一代人身上,绝不是唱高调。

王成善从书架上取出一本书,指着封面说:“这是我牵头出版的青藏高原地质系列专著中的一本,我非常喜欢这张照片。”我们看到,画面上碧空万里,在西藏冈底斯山和山下雅鲁藏布江缝合带上,一位朝圣者正坚毅地前行。

在通向地学殿堂的路上,他不正是一个朝圣者吗?如今虽已年逾六旬,但他仍表示:“只要条件允许,今后仍要年年去青藏高原,直到走不动。”

从青藏高原到松辽盆地,取得了通往白垩纪的完整的金柱子,实现了“华丽的转身”

全球气候变暖是备受关注的国际性话题,近来欧美出现的暴雪、洪水,就与北极圈变暖不无关系。王成善也是较早关注地质历史气候变化的地质学家。他说,我们正处在地球历史的极端气候时代,研究过去地球的变化可以以古鉴今。在这方面,他也取得了填补空白的研究成果。

根据在喜马拉雅特提斯地区追踪研究,王成善最早提出“白垩纪大洋红层”的概念。后经过全球对比确认,“白垩纪大洋红层”被正式命名。从此,“白垩纪大洋红层”与富氧作用成为国际地学界研究的前沿领域之一。

海洋里发生了“黑”“红”(缺氧和富氧)转变,那么,陆地呢?为了深入研究,他担任了国家“973计划”中“白垩纪地球表层重大地质事件与温室气候变化”和“松辽盆地白垩纪”大陆科学钻探工程项目的首席科学家。在松辽盆地实施的科学钻探被专家们称为通往白垩纪的完整的“金柱子”。这项研究通过厘米级样品取样,将把传统地质学百万年的时间分辨率提高到万年的尺度,为预测未来全球气候变化趋势提供了科学依据。由于这个项目产生了国际影响,它被列入国际大陆科学钻探计划(ICDP)的项目。由于这是在中国实施的第三口国际大陆科学钻探计划项目,所以它也被称为“中国大陆第三钻”。

之前,曾有人提醒王成善,你的主战场在青藏高原,怎么又跑到了松辽盆地,这是有风险的。如今,他们被王成善深深折服,称赞他实现了“华丽的转身”。

得知汶川发生大地震,他当晚致电四川主要震区一位领导,表达尽快奔赴灾区的愿望

地学研究从来不是死学问,不管是王成善感兴趣的白垩纪古气候、古地理研究,还是青藏高原地质研究,都与国计民生息息相关。

2008年5月12日,四川汶川发生大地震。噩耗传来,对位于青藏高原东缘的汶川一带地质条件较为熟悉的王成善泣不成声,当晚他就拨通了四川主要地震灾区一位领导(也是他之前的学生)的电话,表达了尽快奔赴灾区的愿望。

5月14日,汶川地震灾害发生的第三天,中国地质大学(北京)成立了抗震救灾地质专家咨询组,学校任命王成善与另一位教授担任组长。16日,王成善赶赴成都,连夜撰写了对汶川特大地震灾害的科学分析材料,文中详尽分析了地震的发展趋势,为当地政府部署抗震救灾行动提供了重要支撑。

震后1年多的时间里,王成善又多次奔赴地震重灾区青川,为当地建设地震遗址公园申报和开展震后科研活动做了大量工作。2008年下半年,青川出现“山上冒烟,河里冒泡”的情况,当地群众担心会发生更大的地震,流言四起,人心惶惶。针对这个情况,王成善和同事们经认真研究后提出,受地震影响,山上冒烟是温泉流出,河里冒泡是天然气外溢,飘散在空中的轻雾是硫化物;这是地震后应力释放的一种表现,并非新地震能量再次聚集或发生新的大地震的先兆。之后,以王成善为第一作者的文章《四川省青川县东河口地震遗址公园发现温泉及天然气溢出》发表在《地质通报》上。王成善及时作出的科学、权威的论断,不仅有效地稳定了民心,而且为震后地学研究积累了宝贵资料。

从老一辈地质学家手里接过“接力棒”,现在要把这个棒传递下去

30多年过去了,激情燃烧的岁月已渐成记忆。王成善多次讲到,自己从老一辈地质学家手里接过“接力棒”,现在要把这个棒传递下去。为了这个梦想,每天他早早出门,很晚才回家,除了搞科研,很多精力用在了培养人才上。他对硕士、博士的遴选和培养极为严格,一些他的学生被劈头盖脸训哭过,但过后大家都笑着感谢王老师。他的研究生有个特点,几乎都上过青藏高原。2009年,他带学生到喜马拉雅山考察,一名学生对地质现象观察不全面,他二话不说,带着学生重新爬上5400米的山顶复查。那一年,他58岁。王成善说:搞地质研究没有捷径,就是要多跟石头对话,读懂石头的故事,石头可以穿越时光,告诉我们地球的过去和未来。他对学生的“宽”,同样令人钦佩:他常拿自己的科研经费资助学生参加国际学术会议,哪怕不是他的学生,也一样慷慨解囊。

除了是地学家,王成善同时也是地学教育名家。作为全国优秀教师,如今他已桃李满天下,唐菊青、刘志飞、胡修棉……这些成绩斐然的青年地质学家,都是他的弟子。“我这一辈子有两件事不后悔,一是走进了地质专业;二是当了老师。看到学生成才了,比我自己成功还高兴。”王成善会心地笑了,他希望在年轻一代身上实现几代地质人的夙愿,实现中国从地质大国走向地质强国的梦:“这不单是发表多少论文、做多少项目,而是要在地质理论、地质思想上影响全球。”

这个宏大的梦可能还难以“马上实现”,但只要一步步扎实走下去,终有一天,站在世界地学之巅,我们可以自豪地说:“中国人来了!”