海洋占地球表面积2/3以上,是人类生存和发展的重要资源宝库。自古以来,人类对海洋的探索从未停息。为探索深海奥秘,勘查和开发海洋资源,无数科学家将青春、梦想和寄托奉献给了那一片深蓝。广州海洋地质调查局陶军教授率领“海马号”团队,突破了深海无人遥控潜水器的核心技术,在我国自主研发深海技术装备领域书写了新的篇章。

走向深蓝谱新篇

海洋是孕育地球生命的摇篮,人类自诞生之日起就对神秘的海洋充满了各种美好幻想,寄托了无限遐思,流传着许许多多美丽的传说。通过对神秘海洋的探险,发现了新大陆并逐渐认识了人类居住的这个美丽的蓝色星球。从地理大发现到航母舰队,从“海沟号”到“蛟龙号”,世界上强国强族无不把脚步迈向海洋。

“征服了海洋,就征服了整个世界”。哥伦布等人的航迹拉开了世界近代史的大幕,东方的郑和也曾在人类航海史上写下过辉煌一笔。新中国成立后,特别是改革开放以来,我国海洋勘探开发技术开始迎头赶上。在被誉为“全面开发利用海洋新世纪”的21世纪,党和国家领导人制定了适应时代发展需求的全新海洋战略,推动了国家海洋勘探与开发技术的新发展。在这片蔚蓝色世界深处,开始留下中国人的足迹。

中国管辖海域面积广阔。深海潜水器技术与装备是海洋探查和资源开发利用不可或缺的手段,同时也是制约“开拓深海和大洋”的瓶颈,所以发展该项技术不但对国民经济、社会发展和国家军事安全有重要意义,而且对未来的海洋空间利用、海洋旅游业发展、深海打捞、救生等方面同样有着不可估量的价值和战略意义。我国与世界先进国家在海洋装备技术上还有一定差距,尤其是在深海装备技术方面差距较大,且诸多关键技术为少数发达国家垄断,严重制约了我国参与国际海洋竞争的能力,也阻碍了我国向更深更远海洋进军的征程。

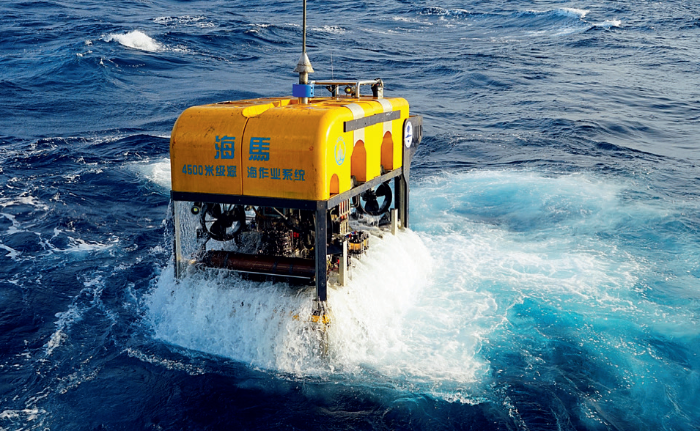

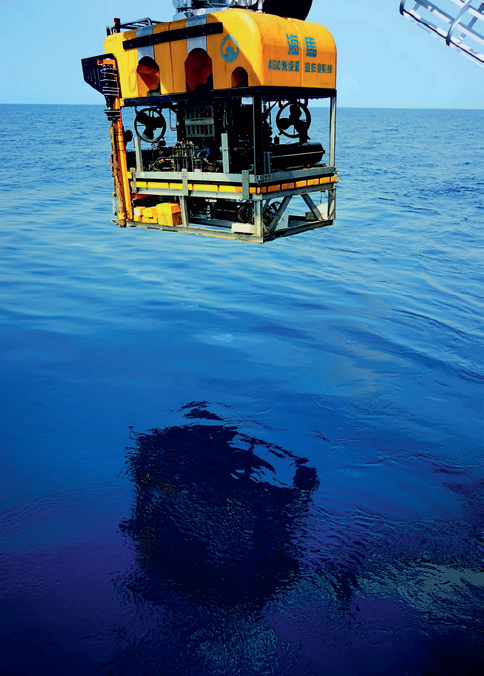

“海马号”无人遥控潜水器(Remotely Operated Vehicle, 缩写为ROV)是国家“863计划”海洋技术领域“4 500米级深海作业系统”项目的主要科研成果。无人遥控潜水器的应用在国际上已经有半个世纪历史,是世界上数量最多、应用最广泛、类型最复杂、功能最强大的潜水器。它通过脐带缆与水面母船连接,操作人员通过监控视频对潜水器、机械手和作业工具进行实时遥控操作和水下作业。与载人潜水器等潜水器件相比,ROV具有作业适应性强、功率大、功能扩展灵活、作业时间不受限制、没有深潜人员风险等优点,能在各种海底环境条件下长时间执行高强度的定点复杂作业。ROV的应用领域一是海洋工程、救助、打捞、考古。例如,海上平台和海底油气开发设施相关的辅助作业、深海钻探辅助作业、桥梁等海底桩基工程辅助作业、海底电缆铺设和维护、海底观测网辅助作业、水下抢险和生命救助、沉船和飞行器打捞、海底考古作业,等等。二是海洋科学考察相关作业。例如,海底观测和地形测绘、沉积物取样和硬岩钻探、生物取样、水文测量、海底生态环境调查、冷泉及水合物调查、热液喷口及金属硫化物调查、传感器和实验分析设备搭载以及深海环境下的实地科学实验、海底观测设备辅助作业,等等。

为了推动我国作业型深海潜水器技术与装备的研发和应用,国家“863计划”海洋技术领域于2008年启动了“4 500米级深海作业系统”项目,由广州海洋地质调查局牵头并担任业主,由上海交通大学、浙江大学等国内潜水器相关技术精英团队组成项目组,主要任务就是研发实用化的作业型4 500米无人遥控潜水器。

4 500米级深海作业系统(“海马号”ROV)海试成功的科研成果受到国内广泛好评,包括中国科学院、中国工程院“两院院士评选2014年中国十大科技进展新闻”,中国海洋学会、中国太平洋学会、中国海洋湖沼学会“2014 年度中国海洋十大科技进展”,以及国土资源部中国地质调查局2014年度地质科技十大进展和中国地质学会2014年度 “十大地质科技进展”。

“海马号”技术奥秘

“海马号”团队瞄准国际同类大型无人遥控潜水器、深海作业工具设备等前沿技术,紧密结合深海科学探查和海底勘查作业需求,全面开展了基础研究、关键技术攻关、实验验证、总体集成、海上试验和地勘应用等工作,突破并掌握了深海无人遥控潜水器总体设计与制造、系统控制与实时检测、远程动力传输与分配、远程信息传输与处理、深海液压与推进、观通导航、大深度浮力材料、机械手和作业工具、重型升沉补偿器、大规模系统集成和大深度海上试验等核心技术,取得了丰硕的科研成果和显著的效益,实现了我国在大深度无人遥控潜水器自主研发领域“零的突破”,是中国深海高技术领域继“蛟龙号”之后又一标志性成果。

“海马号”项目团队研制了国内第一套具有自主知识产权的4 500米级深海作业系统,包括一套“海马号”4 500米作业级无人遥控潜水器系统、一套重型升沉补偿器、一套 4 500米级升降装置和系列化作业工具等深海作业装备。接下来我们共同去了解一下“海马号”都有哪些技术奥秘。

4 500米级作业能力

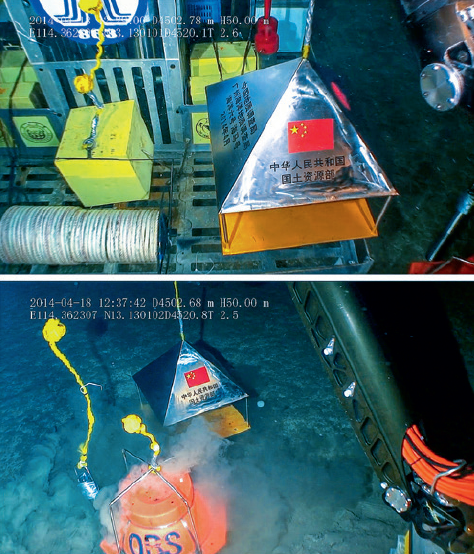

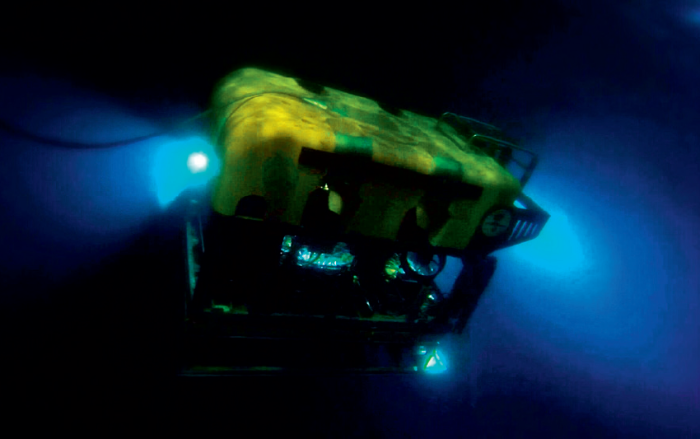

“海马号”项目团队首次突破并掌握了4 500米级大型无人遥控潜水器关键技术,研制成功了我国首套大型ROV系统——“海马号”无人遥控潜水器系统,并迅速转化为实用化深海探查作业装备,达到国外同类ROV技术水平。2014年2—4月,在4 500米深海海底试验中三次下潜到南海中部海盆4 502米水深处,完成了海底观测网扩展缆的模拟布放、沉积物取样、热流探针探测、OBS布放、海底自拍摄、标志物布放等多项深海海底地质探查作业任务,并成功实现与水下升降装置的联合作业,通过了91项技术指标的现场考核和海试验收。

2015年3月,“海马号”经过短暂的技术改造后,首次投入地勘应用,取得了我国南海水合物地勘工作上令人振奋的突破性成果——在南海北部陆坡西部发现“海马冷泉”。海上试验和地勘应用表明,“海马号”具有实用化海洋设备应具备的可靠性、稳定性和适应性,除具备强作业型ROV 的常规功能和作业能力外,还具有强大的扩展功能,已达到国外同类ROV技术水平。

大型无人遥控潜水器ROV的工程设计

“海马号”项目团队制定出国内大型无人遥控潜水器的工程设计方法和多学科优化集成设计方法,建立了大型ROV试验方法和海试考核评估方法。构建了性能优异的ROV布局构型、多推进器矢量布置复合推进的技术方法、大型ROV系统综合控制与实时检测方法、大深度液压及推进系统设计方法、大深度远程动力及信号传输采集处理和控制方法,以及高精度水下定向、定高、定深航行控制的实现方法,形成一套我国自主知识产权的大型无人遥控潜水器(ROV)工程设计方法,建立了ROV研制从零部件、分系统到整套系统深海试验测试方法体系,在海试中通过了10大类114个项目海上现场验收,形成了一套ROV海试考核评估方法。

4 500米级特种作业型ROV控制软件

“海马号”项目团队攻克了大深度作业型ROV综合控制系统核心技术,开发了具有自主知识产权的大型ROV系统控制软件,其功能和可靠性经受了实际作业运行的检验,打破了外国垄断。ROV控制软件及人机交互界面分别运行在母船控制室主控制计算机和主驾驶计算机上。模块化设计方案适用于分布式系统,使得软件开发、软件修改以及软件调试更加方便。软件各个功能模块相互独立,可以同时并行开发各个功能模块,对每个模块可以进行单独调试。

“海马号”项目团队建立了大型ROV系统综合控制方法,形成数据实时监测、预警、紧急隔离,以及多数据融合、姿态实时仿真、触摸控制、自动航行控制、数据记录与分析等关键技术,基于QNX实时操作系统自主研发了ROV控制功能模块和一套大型ROV系统控制软件,形成了一整套具有自主知识产权的ROV综合控制系统。

浮力材料是4 500米深海作业系统的重要组成部分,它的作用是在水中平衡ROV自身重量,使ROV保持“零浮力”。4 500米级浮力材料具有密度低、强度高,可进行机加工的特点,能承受4 500米水深的巨大海水压力。“海马号”项目团队突破4 500米级浮力材料的关键技术,建立了4 500米级浮力材料的配方设计、成型工艺、测试方法和评价体系,全面掌握了深海浮力材料的制造与应用技术,在国产深海大型ROV上实现首次成功应用,加快了深海浮力材料国产化进程。

4 500米作业型七功能和五功能液压机械手

“海马号”项目团队在国内首次突破4 500米级作业型七功能和五功能机械手研制的关键技术,形成了水下液压机械手综合制造、试验测试、工程应用和谱系化能力,达到与国外机械手基本相当的负载能力/重量比,解决了国外机械手中肘关节、腕关节回转摆线马达输出功率较弱的问题。五功能机械手具有抓举力大的特点,主从式开关控制;七功能机械手为主从式伺服机械手,由水面主手和水下从手组成。采用比例控制技术,可完成水下精细操作,机械手研制技术复杂,通过技术攻关,解决了肘关节双螺旋摆动油缸、腕关节浮动外摆线马达等技术关键问题。

“海马号”项目团队突破了大深度ROV液压及推进系统,实现了国产化。国内首次研发出适用于ROV的双电机双泵加独立油箱及分级控制的液压系统,具有更易布置、更高可靠性和更好的互换性;发明了ROV专用的低刚度高精度的三通电液比例减压/溢流阀,解决了常规压力阀直接控制速度而引发阀桨共振的问题,研制出液压推进关键元件。达到与国外液压推进器基本相当的推力/重量比,解决国外液压推进控制系统在额定工况下不能兼顾效率与响应速度的问题。现已完成8套推进器及其电液控制系统的研制。

“海马号”研制过程中,首次研制成功重型升沉补偿器,建立了被动式升沉补偿器的能量转换理论和设计方法、试验研究及技术实现方法,突破了大直径非金属滑轮、载荷动态控制、双油缸同步驱动、氮气回收与增压、张力实时监测与分析等核心技术,经过多次海上试验验证,自主研制的升沉补偿器达到了国际同类产品先进水平,填补了国内空白。

“海马号”项目团队研制完成了国内首套大深度、大功率、作业型ROV控制系统,填补了国内大型作业型ROV控制系统技术空白。该母船控制系统集成了声、光、电综合控制技术,采用了控制计算机和操作计算机分离的方式,辅以声纳计算机、高清计算机以及视频记录系统等,通过光通信系统连接水下本体端控制系统;水下控制系统采用分布式控制结构,各执行电路独立与水面控制计算机通信,执行操作指令;整个控制系统运行稳定可靠,在4 500米ROV系统进行的海试试验中取得了良好效果。

水面水下通信控制机构将ROV作业环境和本体工作状态上传至母船控制系统,同时控制人员的操作指令能够下发给本体端执行电路。而且由于ROV作业环境的特殊性,决定其必然配备大量的传感器和检测装置,整个控制传输数据量巨大,控制逻辑复杂。

90%的技术与装备国产化和一步正样

“海马号”项目团队突破了大深度作业型ROV关键技术,实现了90%的技术与装备国产化,建立了一套工程化大项目管理体系,确保了研制设备质量,实现了一步正样,打破了高科技研制设备须从小试、中试到列装的传统惯例,初步形成了ROV及深海装备设计、制造、试验与应用产业链,打破了国外对我国深海高技术的封锁,为我国ROV谱系化和产业化打下了坚实的基础。

一支集产学研用于一体的ROV研发、应用与技术保障团队

我们培养了一支研发、应用与技术保障团队,形成我国基于“海马号”ROV及其作业系统的4 500米级深海作业能力,打破了依赖进口技术与装备和应用进口装备受制于人的局面,为“海马号”迅速投入地勘应用提供了保障。同时,由于关键技术和元器件均为自主开发,备品备件成本低,可以实时和快速响应“海马号”应用作业的保障需求,对“海马号”进行快速维修维护、技术升级和功能扩展,从而真正具备了我国自主的4 500米级深海作业能力。

“海马号”的地勘应用

“海马号”ROV海试成功,标志着我国海洋技术人员全面突破和掌握了深海无人遥控潜水器的相关核心技术,突破了长期以来深海无人遥控潜水器技术装备受控于人的不利局面。 2015年3月和6月,广州海洋地质调查局将“海马号”ROV分别应用于在南海海域天然气水合物调查和大洋第36航次矿产资源调查作业,取得了突破性成果,首次发现了“海马冷泉”,并填补了我们在海山结壳区的一项探查手段的空白。

“海马号”ROV在“冷泉”区和海山区的实际应用中首战告捷,在作业过程中总体运行状态良好,操控性、可靠性、稳定性和各种扩展功能均满足探查作业任务的技术要求,成为我国深海高科技科研项目成果迅速转化为国产实用化深海技术装备的一个成功范例。

“海马号”在“冷泉”区探查上的应用

2015年3月,广州海洋地质调查局开展南海北部陆坡西部海域天然气水合物有利区详查工作,旨在圈定勘探目标区,评价天然气水合物资源潜力,为优选后续钻探目标提供了基础资料和依据。

“海马号”4 500米级深海无人遥控潜水器执行了3个站位的海底详查工作,这是我国自主研制的“海马号”首次投入地勘应用。“海马号”在该海域首次发现了海底“冷泉”活动,探查了海底双壳类生物群、甲烷生物化学礁、碳酸盐结壳、菌席和气体渗漏等活动性“冷泉”标志的多角度高清视频记录、实物样品以及海水温度、甲烷含量等测量数据。“海马号”发现的大面积海底碳酸盐结壳,揭示了该区域海底“冷泉”活动有着悠久历史。广泛分布的双壳类生物遗骸反映了“冷泉”活动的间歇性和喷溢口变迁。在“海马号”机械手抓取海底样品等作业过程中,高清摄像机发现了大量甲烷气体(气泡)渗出,反映了该区海底有着丰富的甲烷气体蕴藏。“海马号”携带的探测仪器数据表明该“冷泉”区存在近海底海水低温异常和超高甲烷含量异常,这些都是该区海底水合物赋存的有力证据。本次由“海马号”发现的海底活动性“冷泉”被正式命名为“海马冷泉”,该成果是广州海洋地质调查局在我国南海水合物地勘工作取得的又一个突破性成果,表明该海域具有良好的天然气水合物赋存前景,取得了深海高新探查技术设备应用和水合物勘查成果的双丰收,为开展天然气水合物有利区详查、圈定勘探目标区、评价天然气水合物资源潜力提供了宝贵的调查资料,为2015年天然气水合物钻探奠定了基础。

“海马冷泉”的发现,标志着我国拥有了自主研制的深海作业型ROV,打破了我国原有应用于深海调查与深海作业的ROV 均为国外产品的局面。“海马号”ROV在“冷泉”区海底作业过程中的出色表现,证明我国在深海作业型ROV自主研发方面取得了实质性突破,同时体现了我国在水合物矿产资源领域具备了国际一流的科研水平和深海探查技术设备研发与应用能力。

“海马号”在结壳探查上的应用

2015年6月,“海马号”在大洋第36航次中投入使用,在太平洋采薇海山复杂陡坡的地形环境中圆满完成了6个站位富钴结壳资源探查作业任务,拍摄和记录了近百分钟海底高清视频,抓取了数十公斤结壳样品和钙质沉积物样品,获取了全程物理海洋测量数据和海底原位水样,首次对自主研制的小型钻机和切割机进行了实际应用试验。

本次“海马号”在采薇海山进行海底结壳资源探查作业,是继2014年4月“海马号”在南海中央盆地进行海底模拟作业和2015年3月发现“海马冷泉”后的又一次成功应用。“海马号”在海山区进行富钴结壳矿产资源调查作业,意味着“海马号”ROV的应用环境已经由安全性较高的平坦软质(泥质)海底拓展到危险性较高的复杂海山环境;由较为简单、无须考虑海底障碍物的定向/定高航行与任选着陆点进行定点的作业运行方式,改变为需要时刻注意规避危险因素并需要在险峻的海山地形中谨慎选择着陆作业点的运行方式。

在结壳海山区的作业实践,不仅考验了“海马号”针对结壳资源调查任务的作业功能,而且考验了“海马号”的航行动力性能及其技术团队在复杂而危险的海山陡坡环境中的操控和作业的能力。通过近10天的紧张工作,“海马号”及其技术团队经受住了考验。我国自主研发的“海马号”以出色的表现圆满完成了任务。这是我国自1997年开始进行海山结壳调查起,近20年来首次在海山结壳资源区使用ROV进行调查作业。

据统计,“海马号”在该次海山结壳资源区作业期间,共计投放10次,9次下潜到1 000米以下的深海,最大下潜深度2 560米,累计下潜16 816米,水下运行时间约30小时,完成6个站位的作业工作量;拍摄和记录了近百分钟海底高清视频,利用机械手抓取了数十公斤结壳样品和钙质沉积物样品;在ROV上搭载的LADCP和CTD设备获取了“海马号”在水下运行期间的全程测量数据并使用采水器采集了海底原位水样;首次对自主研制的小型钻机和切割机进行了实际应用试验。

“海马号”ROV最终圆满完成了此次在结壳区的调查作业任务,达到预期科学目标,在太平洋采薇海山结壳资源分布区布设了象征中国科学海洋技术发展足迹的永久性标志物。“海马号”ROV的成功运用,填补了我国在海山结壳资源区调查手段方面的一项空白,以国产化装备完善了广州海洋地质调查局(海洋六号)对海山结壳资源区进行调查的技术装备体系。

“海马号”在采薇海山的成功作业实践,是我国自1997年起,在开展了近20年海山区结壳资源调查工作中的一个质的飞跃,填补了我国在该领域技术手段的一项空白。

“海马号”今后应用前景

21世纪,人类进入了大规模开发利用海洋的时期。“海马号”等国产化深海探查作业装备迎来了我国海洋事业总体上进入历史上最好的发展时期。“海马号”项目团队正在继续努力,以“为我国深海科学技术服务”为目标,紧盯国际无人遥控潜水器的技术前沿,通过对“海马号”进行不断适应性改造,为提高我国海洋资源开发能力提供支撑,为我国海洋发展战略和国家主权探查更广、更深、更多的深海矿产资源,为实现海洋强国梦做出最大努力。