中国作为世界文明古国之一,以其辉煌灿烂的文明令世人瞩目。在中国古代,农业享有极大声誉。中国传统农业与农业土地利用,体现和贯彻了天时、地利、人和、阴阳五行思想,强调精耕细作、轮种套种、用地与养地结合,留下了诸多土地利用的智慧。古人在耕耘土地的同时,也留下了卷帙浩繁的典籍,构建了系统、完整的农学与农业土地利用思想体系,《陈旉农书》就是其中的一部。

陈旉与《陈旉农书》

《陈旉农书》为宋朝陈旉(1076~?)所著。陈旉自号西山隐居全真子,又号如是庵全真子。陈旉所处的时代,各地战乱不断,在真州(今江苏省仪征市)西山隐居务农,于南宋绍兴十九年(1149年)73岁时写成此书,经地方官吏先后刊印传播。全书三卷,22篇,1.2万余字。上卷论及土地经营及植物栽培,中卷论养牛,下卷论养蚕。他指出耕稼是“盗天地之时利”,具有与自然作斗争的精神;提出“法可以为常,而幸不可以为常”的观点。尤以其“地力常新壮”论最为著名,对中国古代土壤改良经验进行高度概括。书中对土壤改良与土地规划利用,论述精辟,见解独到。

《陈旉农书》是一部影响深远的农学专著,它融合了道家的哲学思想和技术体系及南宋以前的传统农学思想,承上启下,系统记述长江下游地区等精耕细作技术体系,是形成土地可持续利用与发展思想的一个重要节点。为了发掘利用其间的精华,中国农业出版社于1956年对该书作了校勘,目前该书已经成为农业土地利用史等研究的重要著作。

《陈旉农书》之《地势之宜篇》

《陈旉农书》中的《地势之宜篇》,其核心思想是倡导顺应土地资源的自然地理特点,因地制宜地去展开多渠道、多元化的利用,以期尽可能地降低投入,稳定产出。

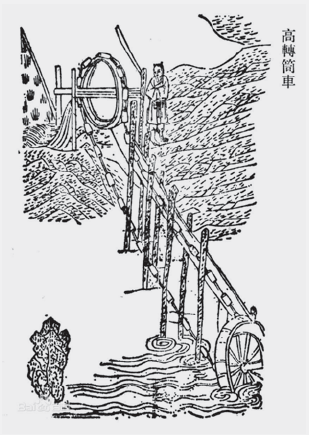

山间盆地与缓冲湿地的配置智慧。“若高田视其地势,高水所会归之处,量其所用而凿为陂塘,约十亩田卽损二三亩以潴畜水”。这样,对山间盆地应当划出一部分低洼区段建构成能够蓄洪泄洪的缓冲湿地。强降雨季节可以蓄积洪水,留待干旱季节以备灌溉,通过高转筒车等工具解决灌溉等问题。

从总体上看,耕地资源好像有所损失。但实质是:它可以有效保障其他耕地免受洪涝干旱的影响,从而保证了耕地产出的稳定。从这个角度说,湿地既具有经济价值又具有生态作用,同时还可以减少劳动力的投入。

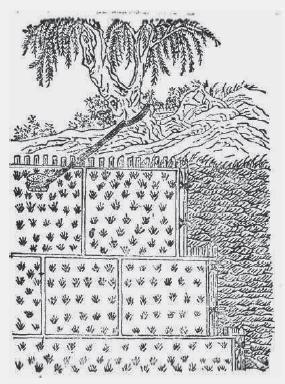

稻田建构多样化并存的土地利用智慧。“牛得凉荫而遂性,堤得牛践而坚实,桑得肥水而沃美,旱得决水以灌溉,潦卽不致于弥漫而害稼”。这是陈旉对稻田建构的多样化并存思想的体现。

在堤防上种植桑树的目的是用来拴牛,以便让耕牛觅食堤上的青草,有利于耕牛纳凉和肥育,同时还能获取桑叶供养蚕之用。而蚕粪和牛粪又能够为稻田提供肥料,实现物质能量的就地循环。这无疑是一种挖掘土壤潜力的好方法,可真正称得上是一种复合农业。

当代的农田经营需要汲取这一经验,提高复合农业的利用效益和生态价值。

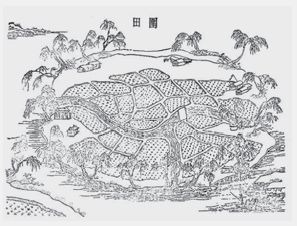

固定深水水域架田耕作的智慧。对固定深水水域可以实施架田耕作。架田是以漂浮物为载体,在其上铺设土壤而建构起来的特殊耕地,其实质是与水争地,将那些农业生产不能利用的水面改造成丰产田。

随着时间的推移,当代技术已经可以建构数百亿立方米的大型水库。这些水库虽然可以获得水利,但却要占用大量的良田沃土,引发耕地资源的稀缺。而水库修筑后又会引发生态系统的改变。可是如果能创新架田原理,采用现代材料去建构架田,那么,耕地资源的紧张状况就可以得到极大缓解,同时还能提高水库的水质,增加水产品产量,可谓一箭双雕、一举多得。

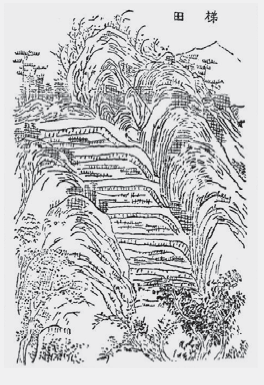

错峰种植与土地优化利用智慧。错峰种植,其含义是避开洪水季节,在洪水退后抢种生长季节较短的农作物,如黄绿谷,等等。我国农作物物种资源极为丰富,其中生长季节极短的农作物就有不少,如天星米、乔子、饭豆,等等。因而陈旉的这一观点仍然具有推广价值。我们可以将河滩地、高寒地、干旱地等都利用起来,这也是优化我国当代农业结构的主要措施之一。

在高山等地区采用梯田等形式充分利用土地,不同土地资源采用不同的利用方法,才能发挥其优势,规避其劣势,从而极大地提高土地资源的利用成效。应当看到这也是土地资源管理的精妙之处。

《地势之宜篇》的当代价值

古今技术虽然有高低,但生态系统的运行规则却相通。随着科技的飞速发展,农业机械化程度不断提高,设施农业发展迅速,农田建设不断推进,人类改造自然的能力已经让古人望尘莫及。然而,农业发展过程中,预留蓄洪湿地的必要性却古今无别。当代华北平原的土地利用管理,需要在耕地保护利用中,预留蓄洪缓冲洼地,防止洪涝灾害,防止地表植被物种的过分单一化,保持生物多样性。对土地资源管理和利用者来说,偏重经济效益而轻视生态效益显然是一个严重的失误。在对生态保护的呼声与日俱增的当下,陈旉的稻田建构多样化并存、土地优化配置及利用等思想显然对当今农业发展具有重要的启示作用。

总而言之,陈旉《地势之宜篇》,具有多重借鉴价值和参考价值。我们决不能认为今天的农耕技术已经十分先进,而不屑于吸取前人的精华。