敦煌世界地质公园位于甘肃省敦煌市,由雅丹景区、鸣沙山-月牙泉景区以及自然景观游览区和文化遗址游览区组成,面积 2 067.2平方千米。特殊的地质背景和极端干旱的气候条件形成的地貌景观,与特殊的地理位置和古丝绸之路形成的文化遗址在这里浑然成为一体。令人称奇的雅丹地貌、山泉相映的鸣沙山-月牙泉,以及广袤壮阔的沙漠、戈壁和西湖湿地,它们是大自然的杰作;举世闻名的莫高窟、古丝绸之路文化遗址阳关、玉门关以及古军事遗址汉长城、河仓城等则是敦煌历史文化的见证。

2015年9月15日至20日,在日本召开的第四届亚太地质公园网络研讨会上,甘肃敦煌地质公园成功入选联合国教科文组织世界地质公园网络名录,被授予“中国敦煌世界地质公园”称号。

阅尽绝世景致,历览动情山水!这里是“丝绸之路经济带”前沿,这里是极端干旱气候条件下地貌类型的集中体现,这里是举世瞩目的“敦煌学”发源地,这里是香飘千里的瓜果之乡。雅丹夕照、月泉晓彻、沙岭晴鸣、大漠雄关,让我们带您走进甘肃敦煌世界地质公园,饱览它神奇而瑰丽的绝世盛景。

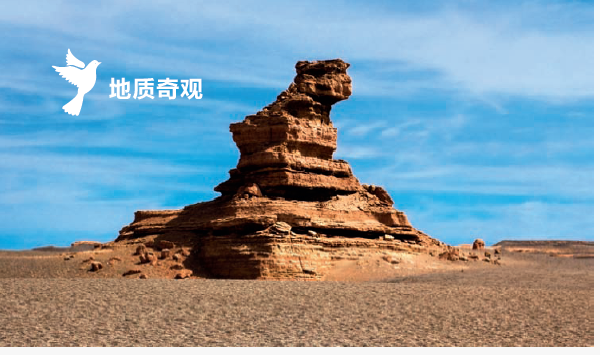

雅丹——我国西部名副其实的“魔鬼城”

“雅丹”一词是维吾尔语的音译,其由来还得从一则故事讲起。1899-1903年,瑞典地理学家、探险家斯文·赫定到我国新疆进行探险考察,在罗布泊周围发现了大面积分布的土丘地貌。他问维吾尔族向导这是什么地方。向导答:这是雅尔丹。雅尔丹,即险峻陡峭的土丘。斯文·赫定根据读音将其拼写为“yardang”,并写进了他的著作《中亚和西藏》中。后来这本著作广泛流传,中国学者再将英文“yardang”翻译过来就成了“雅丹”。从此,“雅丹”就成为这一类地貌的名称,并被地理和地质学家所接受,其意指干燥地区一种典型的风蚀地貌。

雅丹景区位于敦煌世界地质公园西端,距敦煌市区160千米, 346. 35平方千米的区域内分布有5 370个雅丹体,被认为是当今世界地学的一大奇观。敦煌雅丹地貌规模之大,世界罕见,是宝贵的、不可再生的自然遗产,具有重要的科研、科普和旅游观光价值,是研究敦煌乃至西部地区地质、地貌、气候、水土、生态变化的活化石。

雅丹地貌的形成和发育经历了一个漫长的过程。早更新世,敦煌盆地以寒湿性气候为主,盆地边缘地带多为冲洪积层和冲积相砂砾石层沉积。中更新世,气候演变为温润多雨,水量剧增,形成东起安西、西至罗布泊以西的浩瀚的淡水湖,沉积了一套灰褐色、灰绿色、土黄色泥砂和黏性土层的典型淡水湖相沉积。晚更新世,盆地缓慢抬升,气候日趋干旱,中更新世湖泊相地层经抬升出露于地表后,在暂时性水流的作用下,沿着岩石的断层和柱状节理方向,岩石被切割冲刷成垄岗状地形。由于风长期的猛烈吹蚀,松软的沙土石被卷走,地表被侵蚀成颇具规则的沟谷,而坚硬的土石层则成为高矮不等的土岗,强风又刀刻斧凿般地把土岗雕成一个个似人非人、似禽非禽的造型,“石人”“石佛”“石蘑菇”“孔雀”“宝塔”“蒙古包”等,千姿百态、惟妙惟肖。夜幕降临之后,尖厉的劲风发出恐怖的嚎叫,犹如千万只野兽在怒吼,令人毛骨悚然,“魔鬼城”也因此得名。

据专家考证,这种地形在我国新疆地区多处可见,但以甘肃敦煌魔鬼城雅丹地貌最为典型。其规模宏大、造型奇特、气势宏伟、世所罕见。

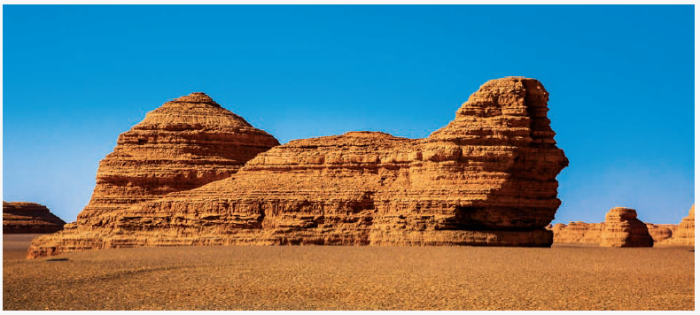

雅丹地貌分为两种大类型,并分别予以命名:一种高不过1米,形成时间较近的,称为“雅丹”;另一种高10~30米,形成年代较久远的,称为“迈赛”。实际上这两种类型不过是雅丹地貌的初级阶段和高级阶段的风蚀垄脊、土墩、风蚀沟槽及洼地的地貌组合。干旱地区的湖积平原和冲积平原常因干缩而龟裂,在定向风的长期吹蚀下,裂缝逐渐扩大而成为沟槽,沟槽之间常出现高达5~10米的垄脊。

雅丹林的高度,低的约四五米,高的有二三十米,长宽从几十米到数百米不等。从整体看,有的酷似古城堡、庙宇、帝王陵、千军帐;有的类似“鲸群戏沙海”“百万海狮朝阳”“万龙布阵”,千姿百态,十分壮观。从近处看,它们也是气象万千,有的土堆就像一艘艘鼓满风帆的战船即将远航;有的像美丽的孔雀,栩栩如生;有的像潺潺流水边的亭台楼阁;有的像骏马、骆驼、大象、狮、虎、鲸、龙、鸟等可爱的动物。一切都给人神秘莫测、奇幻万千之感。

敦煌雅丹群落,地处罗布泊边缘。罗布泊,曾经是一个大湖,在长期反复的地质作用下,形成湖相沉积。曾经发生过的反复的水进水退,使湖底形成一层泥、一层沙,又一层泥、又一层沙交错成层结构。在罗布泊荒原旅行,常会听见突发的“噼啪”声,有时似鞭炮,有时似狼嚎,难怪当年行经此地的法显和尚毛骨悚然,称“沙河中多有恶鬼热风”,郦道元也在《水经注》中称此处“少禽多鬼怪”。其实,这种“恶鬼”和“鬼怪”,都是雅丹在作怪。罗布泊地区处于极端干旱区,昼夜温差达30~40°C,地表温度有时高达60°C以上。由于热胀冷缩的原因,外露的岩石崩裂发出声响。泥岩的结构是层片状,崩裂也是一层层剥离脱落,形成许多水平状或垂直状的外观,使夹在泥岩层之间的沙层逐渐暴露在地表,为雅丹形成的第二阶段创造了条件。地表风化破坏后,风和水即有了肆虐的对象。在风的吹蚀或水流冲刷下,堆积在地表的泥岩层间的疏松沙层,被逐渐搬运到了远处,原来平坦的地表变得起伏不平、凹凸相间,雅丹地貌的雏形诞生。雏形的雅丹更有利于风化剥蚀作用。在沙层暴露后,风、水等外力继续施加作用,使低洼部分进一步加深和扩大;突出地表的部分,由于有泥岩层的保护,相对比较稳固,只是外露的疏松沙层受到侵蚀,由此塑造出千奇百怪的形态,至此完全形成了雅丹地貌。

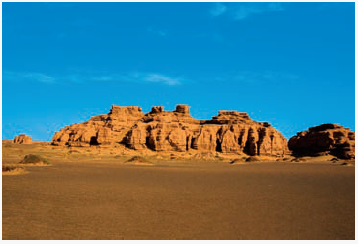

雅丹景区主要景观为规模宏大、气势磅礴的大型垄岗状、墙状和塔柱状等雅丹体,它们似人似物、栩栩如生,成为了我国西部名副其实的“魔鬼城”,与浩瀚无垠的戈壁、沙漠景观相映成趣,成为研究雅丹地貌形成、演化的天然实验室,成为普及地学知识的天然课堂,成为休闲娱乐、探险寻奇和旅游观光的胜地。

耸立路边的金狮迎宾(塔状雅丹),是雅丹地貌发育壮年期的产物。由于风吹、雨淋、水冲,大型雅丹体被侵蚀,沿裂隙不断崩塌而逐渐变小,形成了如雄狮伏卧的景观,它似乎在注视和迎接着远道而来的游客。

狮身人面(墙状雅丹)属于墙状雅丹体向塔状雅丹体的过渡类型。雅丹体由砂质和泥质沉积物组成,差异侵蚀风化作用形成了凹凸不平的表面。远远望去,酷似埃及的“狮身人面像”,充分展示了大自然的鬼斧神工。

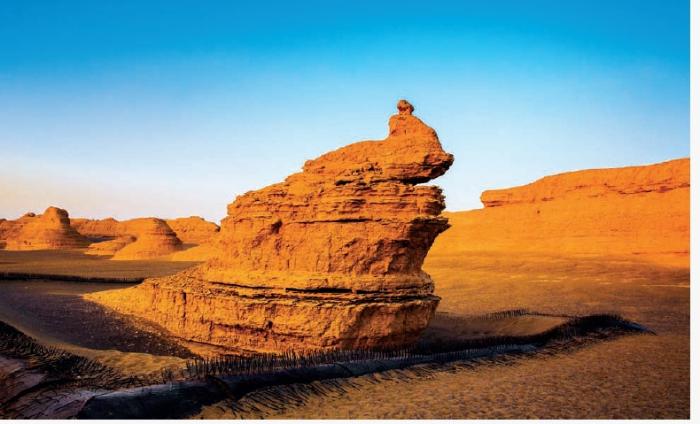

孔雀玉立(柱状雅丹)属于柱状雅丹体演化后期的产物。由于风、雨对雅丹体表面的侵蚀,软弱的部分逐渐消失,保留了相对坚硬的部分,它们构成了形态逼真、栩栩如生的“孔雀”,傲视苍穹,向人们展示着它的美丽。

西海舰队(垄岗状雅丹)分布在景区的西北部,南北断续延伸可达上千米,宽5~30米。远远望去,规模宏大的雅丹犹如气势磅礴的远航舰队,在浩瀚无垠的漠海上劈波斩浪,蔚为壮观。这种大规模集中连片的垄岗状雅丹群在国内外实属罕见。

神龟出海(变形雅丹)则是由于附近断层活动的影响,使原来水平的地层一端向上翘起。经过后期的雅丹地貌形成过程,就使这种变形雅丹景观显现了出来。远远眺望,变形雅丹体似神龟昂首出海,傲视群雄。

雅丹公主(柱状雅丹)是典型的柱状雅丹。沿裂隙发生崩塌作用后,底部较为坚硬的黏土层抗侵蚀能力较强,而中部较松软的砂层受风蚀较为严重。差异侵蚀作用形成的柱状雅丹体看起来酷似腰际纤细、婀娜多姿、尊贵优雅的古代公主。

伟人像(塔状雅丹)是因风、雨侵蚀作用,泥质和砂质层的差异风化作用,以及沿裂隙发生的崩塌作用,共同塑造成的雅丹体形态。它酷似屹立的伟人在指点江山,运筹帷幄。

雅丹城堡(墙状雅丹)是规模较大、多种类型组成的雅丹地貌。在重力、风力、雨水等内外动力地质作用下,墙状雅丹体上部沿缝隙逐渐被塑造成塔状、柱状等多种形态,而下部却仍然相互连在一起,犹如一座幽深宁静的城堡,肃穆、庄严地屹立在茫茫原野之中。

桃园结义(塔状雅丹)沿两条纵向裂隙发生的坍塌、侵蚀作用,把雅丹体上部分割成了三个单体,而下部却依然相连。从远处看去,似分又合,好像义气十足的三兄弟在桃园结义。

天外来客(柱状雅丹)是形态最为独特的柱状雅丹体。上部的黏土层难以风化,而下部的沙质层却易于风化。这种差异形成了顶部粗大的块体高悬于下部细小的柱体之上,在形态上似天外来客眺望凝思,吸引着游人去探索它的奥秘。

雅,卓然物外,不与众同;丹,万物精粹,凝之为丹。步入此处雅丹地,就是进入一座天造地设的迷宫,古今中外的人和事、大千世界的景和物,都能在其中找到映象。一处景点,宛如一部神秘的天书,任人阅读;一处景点,犹如一座哲学家的雕像,任人思索;一处景点,恰如一件风雨的杰作,任人欣赏。在千回百转的雅丹地貌群里徜徉,那感受永远是神秘而新奇的,那感受永远是充满遐想和诗意的。敦煌雅丹地貌群,仿佛沧桑岁月磨砺而出的璀璨明珠,在古丝绸之路上闪烁生辉。

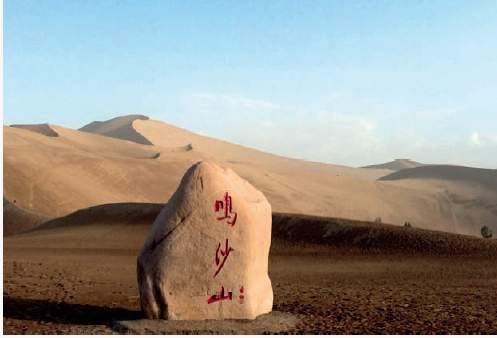

鸣沙山-月牙泉——千古绝唱 世界奇观

敦煌世界地质公园另一奇特景观,这就是鸣沙山-月牙泉。这一景区位于敦煌世界地质公园东端,面积247.93平方千米,主要地质遗迹类型包括风积地貌、泉水景观和地层遗迹。景区以沙山称奇,因沙流鸣响而冠群雄,以月泉叫绝,因沙泉相拥千年不涸而闻名于世。

鸣沙山东起莫高窟,西至党河口,东西绵延40千米。南北宽约20千米,主峰海拔1 715米,像一条黄色的巨龙横卧在敦煌南郊,其脚下就是一望无际的敦煌绿洲。鸣沙山山体由红、黄、绿、黑、白五色细沙堆积而成。从上面看,山形环弯,错落有致,山脊挺阔,宛如刀刃;从下面看,山体则像一座座古埃及金字塔,金碧辉煌,巍峨壮观,敦煌古称沙洲即得名于此。

多变的沙丘、广袤的戈壁、千年的胡杨,使景区更具魅力。赏风捲沙成刃,乘漠舟探奇险,听胡杨诉泉情,览天山素一色,成就了四季鸣沙、四季月泉的恬美。这里是研究自然环境变迁、感悟西北风情、探索大漠神奇的胜地。

月牙泉是环抱在鸣沙山中的一湾清泉,东西长250米,形如玄月,故名“月牙泉”。月牙泉,古称沙井,俗名药泉,自汉朝起即为“敦煌八景”之一,得名“月泉晓彻”。

由于它处在古冲洪积扇之间的洼地当中,松散沉积物中的地下水不断流入月牙泉。尽管斗转星移、风啸沙鸣,月牙泉依然碧水粼粼,宛若明镜,一往情深地映照着鸣沙山。沙水共生,山泉相依,成就了“沙漠第一泉”这一世界奇观。

鸣沙山以东是三危山,以南是黑石峰山,以西为戈壁和库姆塔格沙漠。携带沙质较多的西风和北风在这里受到山体的阻挡,使风中的沙粒沉降下来,久而久之便形成了鸣沙山。最为神奇的是,如此风力作用,鸣沙山仍“经宿风吹,辙复如旧”,总是保持着一定的高度和不变的形态。千百年来不知有多少人登上去又滑下来,但鸣沙山依旧巍然屹立,鸣沙之声仍然不绝于耳。

沙何以鸣响?

沙山鸣响有两种:一种是“沙岭晴鸣”,即鸣沙山在盛夏晴天自生鸣响;另一种是“和声于人”,即鸣沙山“人登之即鸣”。关于沙响的解释有三种说法。静电说:滑动的沙粒互相摩擦会产生静电,静电释放会发出声响;摩擦说:高温干燥时,沙粒稍有摩擦即可发出爆裂声;共鸣说:沙粒表面的微小孔洞形成了“共鸣箱”,沙粒摩擦产生的细微声音经共鸣箱放大,这是鸣沙发声的关键所在。

五色沙是鸣沙山的“三宝”之一。因为所含矿物成分不同,沙粒可分为红、黄、绿、白、黑五种颜色。白色沙粒的成分以石英矿物为主;红色沙粒的成分以长石为主;绿、黄、黑色沙粒的成分是不同岩石的碎屑。五色沙沙粒色彩斑斓,象征着辉煌,日光晒热的五色沙更有治疗腰腿疼痛、风湿关节炎的奇效。

这里的沙丘是由风积作用形成的松散沙粒的堆积体。根据形态可把鸣沙山的沙丘类型分为新月形沙丘、新月形沙丘链、金字塔形沙丘和锥状沙丘。新月形沙丘多是在单方向风的作用下形成的,而金字塔形沙丘和锥状沙丘的形成则至少需要风力相近的三个方向不同的风。受不同的风动力条件、沙粒的粗细及沙丘表面形态的影响,鸣沙山各类沙丘表面的沙波纹也十分丰富多彩。

这里是松散细粒沉积物构成的水平地层。由下而上,细砂层与粘土质粉砂层交互。松散沉积物中含有树枝碎屑和贝壳碎片,还有圆柱形“砂柱”反映的虫孔。上覆砂质沉积物不规则地陷入到下层泥质沉积物中,称为“负载构造”。地层的这些特征说明,在时代不是很久远的过去,这里还处在河流或湖泊的水体之下。

西湖湿地公园——国家级自然保护区

特殊的地理位置和气候条件,也造就了敦煌世界地质公园独特的自然生态景观。自然景观游览区,面积835.73平方千米,主要以“内陆湿地和水域生态系统”为主,是以保护湿地生态和国际濒危物种——野骆驼种群为宗旨,集资源保护、科学研究、生态旅游为一体的游览区。

这里有西湖国家级自然保护区——湿地生态系统、荒漠生态系统,为80余种植物提供了良好的生长环境,使数十万亩“沙漠英雄树”——胡杨生机盎然。

胡杨是荒漠地区最高大的树种,它“活着一千年不死,死后一千年不倒,倒了一千年不朽”,无与伦比的顽强和坚韧演绎着天地的力量。敦煌西湖自然保护区分布有世界第三大胡杨林,每到秋季,金色的胡杨林与纯净的鸣沙山相辉映,折射出敦煌丝绸古道特有的迷人风光。敦煌西湖荒漠胡杨以惊人的抗干旱、御风沙、耐盐碱能力,顽强地生存繁衍于库姆塔格沙漠边缘,年年岁岁守护着敦煌绿洲。

西湖国家级自然保护区栖息有196种野生动物,包括重点保护动物野骆驼、黑鹳、大鸨、小鸨、金雕,等等。这里也是“普氏野马”的放归基地,是我国西部野生动物重要的迁徙和繁殖地。普氏野马,是国家一级保护动物、濒危物种,被列入IUCN红色极危名录,它是目前地球上唯一生存的野生马,世界仅存1 300多匹。敦煌西湖是中国第二个普氏野马放归基地,国家林业局和国家濒危动物保护中心于2010年、2012年两次在此举办普氏野马放归仪式,成功放归28匹。这里水草丰茂,戈壁寥廓,人烟稀少,有适宜普氏野马生存的自然环境,任其闲适游走,率性奔腾跳跃。在基地,它们或在辽阔的戈壁飞奔,四蹄欢腾,长鬃飞扬,如徐悲鸿笔下最生动的骏马图,或者相互舔毛嬉闹,其乐融融,或在绿草间悠然漫步,姿态闲适。

西湖自然保护区独特的生态系统构建了甘肃省西部防风固沙的第一屏障,也使这里成为领略西域自然风光、体验丝路边关壮美、感受辽阔大漠风情的西北生态旅游胜地,它既展现了大自然顽强的生命力,更昭示出人类保护生态环境的重要性、紧迫性。

莫高窟——千年艺术宫殿

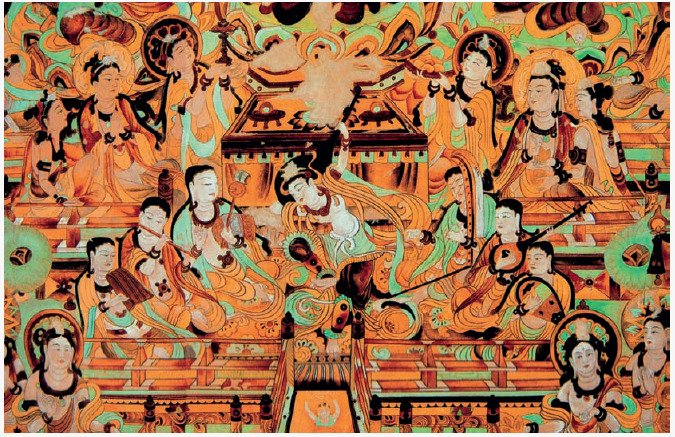

莫高窟开凿于1 600多年前(公元366年),在长约1 600米的崖壁上共有洞窟735处。洞窟内现存有不同历史时期壁画45 000平方米,彩塑2 400余身,另有写本、帛画、纸画、织染刺绣等藏品超过5万件,于1987年列为《世界文化遗产名录》。

莫高窟开凿于砂砾石层中,砂砾石层形成于距今约70万年前,色彩艳丽且不褪色的壁画染料也多是来自自然矿物,从而使人类艺术宝库与地质科学浑然一体。这里是“敦煌学”的发源地,是古建筑、雕塑、壁画三者相结合的艺术宫殿,具有无可比拟的珍贵历史文化价值和艺术科学价值。

莫高窟开窟崖壁的地层是由距今约几十万年前的山洪、河流形成的,地层学上称为酒泉组。该地层为钙质、泥质胶结的砂砾石层,厚度大,整体结构紧密,具有稳定的工程特性,局部稍疏松,易于人工开凿。莫高窟的选址充分体现了人类的高超智慧,也是地质遗迹与人文历史相结合的典范。

来到莫高窟,无不为其丰富的壁画叫绝。虽逾千年,然而壁画的颜色仍然鲜艳如新、绚丽多彩。是什么造就了这种神奇?原来壁画所用颜料大部分取自地质学所称的天然矿物,例如红色的辰砂、朱砂,白色的石膏、滑石,青金石、铜绿、云母粉、炭黑,等等。这些天然矿物性能稳定、遮盖力强,颜色种类虽然不多,但是通过搭配、调和就可以做到色彩百变,再加上工匠们卓越的涂绘技巧,便成就了莫高窟壁画千年的绚丽多彩。

莫高窟不仅是世界著名的艺术宝库,而且还是一座丰富的颜料标本博物馆,保存了中国古代颜料化学发展史的重要资料。这证实了中国是最早将天然矿物作为颜料应用于绘画的国家之一,表明中国古代的颜料制造技术在当时居世界领先水平。

玉门关、阳关——汉朝最早的海关

敦煌,因莫高窟而成就了举世闻名的“敦煌学”,而且也因位居古丝绸之路河西道、羌中道及西域南北道交汇处的边关要塞,留下了许多重要的文化和军事遗址。

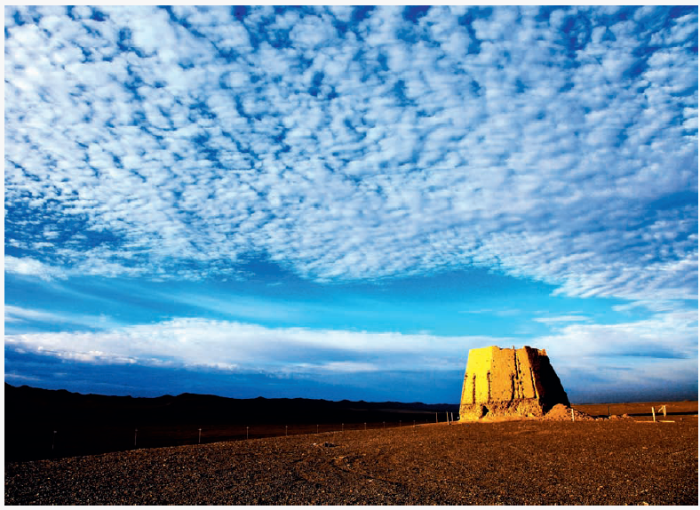

玉门关、阳关是两千年前汉朝设立在河西走廊西端最重要的边塞关隘和最早的海关,对保疆安民、维护西域稳定起到了重要的作用。这就是如今敦煌世界地质公园中的文化遗址游览区。面积637余平方千米,以古丝绸之路的阳关、玉门关、河仓城、汉长城等重要文化和军事遗址为主,见证着敦煌在两千多年的历史长河中作为丝绸之路边关要塞的辉煌。“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,抚今追昔,这里已经成为丝路文化、敦煌文化和边塞民族文化的研究与交流基地,也是集文物保护、学术研究和旅游观光于一体的游览景区。

河仓城,俗称大方盘城,建于西汉,位于敦煌西北60千米处的戈壁滩中,南北有高出城堡数丈的大戈壁怀抱,使河仓城位置极为隐蔽。不来到跟前,是很难发现这座城池的。由此可见,古人择地修建军需仓库,独具匠心,经过了周密勘察和设计。河仓城自西汉到魏晋一直是长城边防储备粮秣的重要军需仓库,把守玉门关、阳关、长城、烽燧等的那些西进东归的官兵将士全部在此领取粮食、衣物、草料等供给,因此,河仓城是古代中国西北长城边防至今存留下来古老的、规模较大的、罕见的军需仓库。河仓城由南向北,夯土版筑,呈长方形。东西长约132米,南北宽约17米,残垣最高处6.7米,城内有南北方向的两堵墙,将其隔为相等并排的三座仓库,每库向南开一门,四壁多已颓塌,只有北壁较为完整。墙壁上下置三角形小洞,上三下五,间隔距离交错相等,可能是通风设施。外围的东、西、北三面加筑有两重围墙。

如今,玉门关和河仓城已经成了一个土墩,依稀可现斑驳的城墙。汉长城遗址也风化得厉害,在戈壁中倍显悲凉。然而,只需要在此定神凝望,侧耳细听,曾经的熙来攘往、驼铃声声,仿佛浮现眼前,回旋耳畔。有一种力量,承载你继续前行。

稀有而典型的地质地貌景观、独特的西域自然风光、淳朴的民风民俗、世所罕见的人文历史遗址,构成了最鲜明的特色,使中国敦煌世界地质公园成为集地质科学考察、历史文化溯源、沙漠戈壁探险和休闲度假旅游于一体的胜地。

千年营造的莫高窟、万年形成的月牙泉、百万年雕琢成的雅丹地貌,这是地球馈赠给人类的丰厚的自然文化遗产。古代华戎大都会,如今随着新丝路的开通,敦煌也将成为一座现代化的枢纽城市,在“一带一路”中更加耀眼,更加炫丽多姿。我们期待,这颗晶莹的绿宝石在“一带一路”上绽放着更加璀璨的光芒。