山东五莲山—九仙山地质公园,由隔壑并峙的五莲山和九仙山两个园区组成,其中占园区1/4的面积,分布着新元古代变质花岗岩与中生代晶洞二长花岗岩,峰之峭、石之奇、谷之幽,无一不由花岗岩的地质特性决定。清朝时,山东青州法庆寺住持天岸和尚曾在诗中盛赞:『五莲之胜胜以石,石如芙渠粲青碧』。在此,不妨追寻一下五莲山—九仙山的『石之魅』。

顶方根细楞伽峰

在五莲山园区的大悲峰后面,是景色幽邃的烟雨涧。山涧两岸,有试剑石、一线天、铁胡同、虎啸山林、鱼跃龙门等景点。

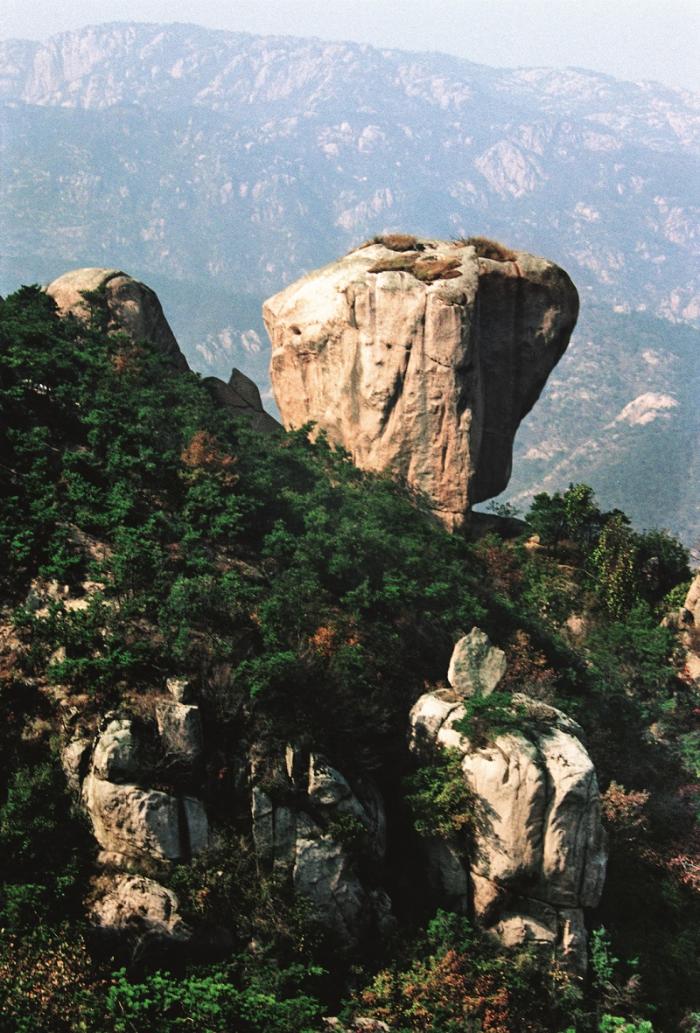

“顶方根细、浮立石上”的倒立巨岩,名为楞伽峰,又称飞来峰。“楞伽”,梵语,山名,在狮子国,据说佛在此山讲经,山上有宝,难以到达,故“华言不可到也”。清人有诗赞曰:“半空侧落千寻壁,一线才窥石上天。愿御长风倚长剑,飘然我亦学飞仙。巍巍插汉根无著,岌岌临风势欲摧。笑向石头头上问,几时飞去复飞来?”巨岩的西南立面,从上而下一分为二,宛如剑劈,旁刻“关公试剑”。绕到巨岩南侧,从纵贯南北的石缝内,蹲伏侧身而入,仰视上方,蓝天仅存一线。山脊西端,一石半隐松林,面向西北,长约5米,头、尾、背均形似猛虎临涧,此谓“虎啸山林”。其东数十米,有石似桃斜立,高过人,重数吨,两人着力,可令其晃动,称风动石。

像一线天、风动石等奇石胜景,究竟是怎样形成的?试剑石难道是关公劈开的?楞伽峰果真从西天飞来?地质工作者从地学的角度给出了科学解释。

原来,在楞伽峰东西两侧各发育一条走向北东—南西、产状近直立的断裂构造,断裂间距约20米至30米。因断裂构造规模较小,多表现为节理密集带。当这一地区被整体抬升之后,岩石遭到风化剥蚀。断裂构造带内岩石破碎,风化格外强烈,在流水作用下,破碎的岩石被强烈侵蚀下切,而两条断裂之间的岩块(如楞伽峰所在岩块)相对完整,风化对其产生的改造作用较轻,于是慢慢突立出来。另外在风化及重力作用下,外侧岩块被节理分割而倒塌、崩落,从而形成了楞伽峰“顶方根细、浮立石上”的自然景观。

同样的道理,一线天、试剑石都是沿节理面风化,使岩石被节理离间导致劈离。虎啸山林和风动石,最初也是完整岩石,在被节理切割成板状或方形岩块后,棱角处与外界接触面大,在大气、水、风等因素影响下,风化速度快于核心部位,致使岩石发生球状风化,形成顶部大、底部细的长条状、立柱状、蘑菇状等不同形态。若进一步发展,石块的重心会偏离支点,以致倒塌;而如重心仍未偏离支点,虽不至倒塌,但也难以稳定,当接受风吹、人推等外力时,极易晃动,便形成摇摆石或指动石。

与兀立的奇石相反,铁胡同则是另一种形态的石景。这是五莲山西北步道上的第一险关,位于楞伽峰以东。这里两壁对立,陡直如削,壁高二三十米,相距却不足3米,宛若铁壁铜墙;其底部,斜距仅百余米,高差却有40米,自上而下,陡峻异常,真正是“一夫当关、万夫莫开”。铁胡同的形成,同样源于楞伽峰南侧的断裂构造。在漫长的地质历史发展过程中,经风化作用、流水侵蚀作用,断裂构造被下切成为一条狭长的冲沟,每当雨季来临,由上部(西面)汇集的雨水,必经这条冲沟向低处排泄,因落差大、动能足,流水的底蚀作用强烈,风化产生的碎石、泥沙,被快速搬运到下游,久而久之就形成了“石胡同”这一独特地貌。加上这里地处山阴,阳光照射不到,两岸峭壁黢黑如铁,也就成为名副其实的“铁胡同”了。

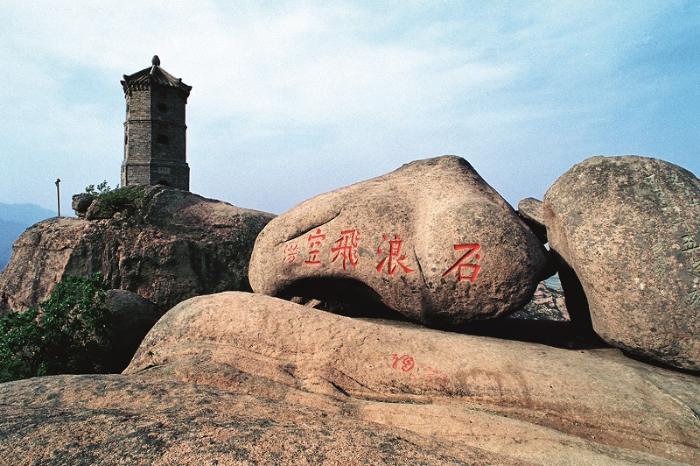

望海峰上石浪飞

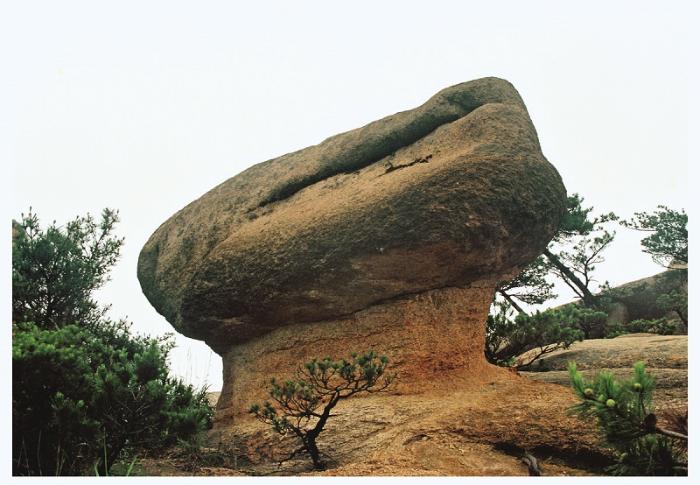

在五莲山光明寺东面,与天竺峰东西对峙的是望海峰。此峰三面绝壁,峰顶有塔,叫望海楼。天睛时,登塔可东眺20千米之外的黄海。清晨在此观日出,景色尤为奇妙。塔呈八角形,现为三层,每层四面开窗,一层南面窗框有联:“门当琅琊日,牖临渤海潮”。意境高远。望海楼南侧,有几块巨大的石头,卧在光洁的山顶上,形如石棚,状似空中浪涌,西面刻字“石浪飞空”,是清朝顺治年间诸城知县程淓的笔迹。从南坡下山,如果留心,还能“捡”到一只无与伦比的“大松蘑”,当然,这只蘑菇好看却不能吃,因为它是花岗岩风化而成,姿态惟妙惟肖。

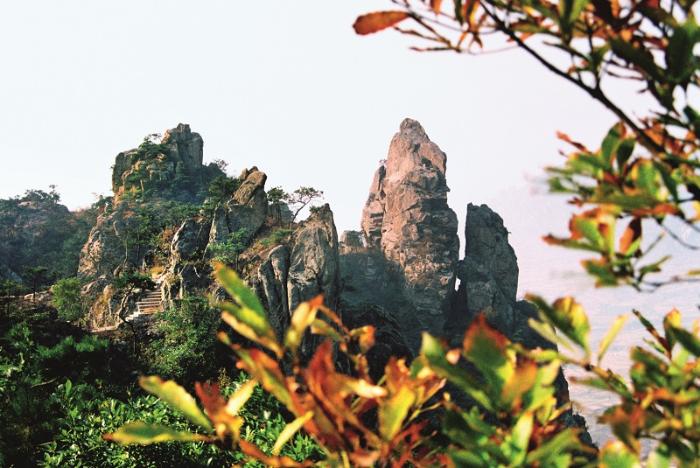

如果说,望海峰上的“石浪”以曲线为美,那么,五莲山西南方紫霞涧岸边峰林,则极具阳刚之势。这一带,绿树繁茂,奇峰林立,涧水常流,鸟语花香,生机盎然。西风门、千层塔、剑塑峰、聚笏峰、卓锡峰、伍丈人、水晶洞、山腰芦荡和瑶台仙境等众多景观,各具特色,原始自然。沿西风门向西南下行,在卓锡峰背后的山丘西坡,有一石柱突兀而立,高约20米,顶径约2米,至底部渐宽,如同一位穿长衫、扶手杖的老翁,衣袂飘飘,持杖而行,从某一角度甚至可以清晰地分辨其面目,这就是紫霞涧著名景观“伍丈人”。据地质工作者介绍,这位“石丈”的“催生婆”,正是附近发育的两组密集节理,即先由节理把岩石切成块状,然后在风化作用下,周围岩石崩裂倒塌,而“石丈”的“脚跟”恰在重心上,而且底部宽大,因此能挺然而立,形成柱状地貌景观。紫霞涧两岸诸多奇峰的形成,情同此理。

千姿百态“石头蛋”

九仙山园区的情侣峰,因情侣石得名,两块相对而立的石柱,拔地擎天,巍然耸立,恰如一对情侣窃窃私语。南边那块石柱,身材修长,浓发垂地,埋脸含羞,似大家闺秀;北面那块石柱,身体魁梧,袍服在身,双手作揖,如达官贵人。有细心人数过,这里大大小小的“情侣”数十对,伟者几十米,微者十几厘米。

在妙趣横生的奇石中,以石蛋最为出彩,“神猴变脸”即其一:从不同角度端详,呈现的是迥异的“猴像”。从东北方向观察,那“老孙”挺直脖子、脸面微微朝向天空,嘴巴伸得老长,眼睛眯成一条细缝,是怀念花果山猴王生活的自由自在,还是追忆陪伴唐僧取经的艰辛委屈?再转到另一面,那“猴头”额面高突,脸颊内凹,单手托腮,仿佛从万里高空俯瞰大地。

石蛋在地质公园内广泛分布,但以情侣峰最为集中,可以说千姿百态,其中大部分尚未命名。

这些石蛋是花岗岩球状风化的产物。大约在距今2亿年至0.65亿年之间,地质工作者称之为“燕山期”,现在的中国版图东部,曾经发生多期次的岩浆活动。岩浆是一种处于地壳深处的高温、高压并含有水和气体等挥发分的硅酸盐熔融体,具有极大的能量。当地壳因运动而破裂时,岩浆就会乘虚而入,沿着破裂带上升到地壳上部或直接喷出地面,这种作用被称作岩浆作用。岩浆作用有两种表现形式,力量足够大时,岩浆“扬眉吐气”喷出地表形成火山;力量不足或者能量消耗过大时,岩浆“饮气吞声”侵入地表以下就凝固成岩了。五莲山和九仙山一带的花岗岩就是燕山期侵入作用形成的岩体。

在地壳运动中,花岗岩普遍发生了脆性断裂,形成密集节理,首先遭受风化“雕凿”的,肯定是那些被切割的棱角,因此经常看到圆滚滚的石头分布在山头岭坡,这种现象叫做“球状风化”或“石蛋化”。“石蛋化”在时间上有早晚之分,在空间上有上下之别。目前存在于花岗岩山峰上的象形石,最早是在风化壳中形成的。构成花岗岩的主要矿物成分是石英、正长石或斜长石、还有少量云母。花岗岩整体硬度较大,但造岩矿物颗粒较粗,容易被物理风化作用所破坏。例如在季节和昼夜温差的频繁交替中,石英的膨胀收缩率比长石要大得多,这就促使石英与长石产生裂隙以至相互脱离,最终把块状的花岗岩弄成了一堆松散的石英(俗称沙子)、长石和云母。后来由于地壳抬升,那些坚硬的花岗岩便显露出来形成新的山峦,原来风化壳上部的土壤、砂砾被“清除”了,只有石蛋和石蛋层残留着,并被“抬举”到山峰上。当然,风化仍在继续,石蛋越来越圆,但风化的差异也让石蛋“化”为其他形状,这就是我们看到的众多形象石。不过,能够经受重力崩塌、风吹雨打、流水搬运等综合地质作用考验、有幸存在下来的石蛋毕竟是少数,因为少所以更珍贵。

2015年11月初,著名地质地貌学家、北京大学教授崔之久偕夫人谢又予研究员专程来到五莲,对五莲山—九仙山地质公园的花岗岩峰林地貌、花岗岩造型石和壶穴、洞岩构造等地质地貌景观作了深入细致的考察,称赞“五莲山中生代花岗岩峰林地貌雄伟奇丽,尤其是花岗岩造型石数量之多、形态之美江北罕见,胜过黄山、三清山等名山,堪称奇绝”。