贵州织金洞地质公园

2004年1月,获得国家地质公园资格,2006年1月正式揭碑开园。2015年9月19日在第四届亚太地质公园网络研讨会上,被正式纳入联合国教科文组织世界地质公园网络成员,成为全球第122个、贵州省首个世界地质公园。

溶洞之王的变迁:一个美丽的传说

织金历史文化悠久,织金城始建于明洪武十五年(公元1382年),清康熙五年(公元1666年)建府并建木城,康熙七年(公元1668年)建土城,乾隆十四年(1749年)建石城。亿万年间,大自然在雕琢和保存织金喀斯特神奇风光的同时,也造就了良好、适宜的生态环境。织金是南方各少数民族的主要繁衍地,古朴的文昌阁、古彝重寨官寨古镇、国家重点文物保护单位财神庙等,似乎都在无声地述说着这里繁荣与神秘的故事。素雅的蜡染刺绣、无窑烧造的织金砂锅、风情浓郁的苗族“跳花节”、彝族“火把节”等绚丽多彩的少数民族文化,在这里得到了很好的保护和传承。

织金风景秀美,织金洞位于织金县,原称“打鸡洞”,民国时期《贵州通志》用谐音法更名为“大吉洞”。传说当地居民有不吉利的事,或久病不愈,去洞口祭供,以求消灾免祸、大吉大利,从而人们把它叫做大吉洞。如今,虽然传说久远,但迷人的风景依旧。

贵州织金洞地质公园,位于贵州高原西部,地处长江水系乌江干流上游六冲河岸坡地带,占地面积170平方千米,园区内地质遗迹丰富。

织金洞迄今已探测的洞穴长度为4 215米,由2条主洞和4条支洞组成,分为4层,有迎宾厅、琵琶宫、塔林宫、苗岭大厅、灵霄殿、广寒宫、十万大山等47个厅堂,洞穴容积达600万立方米。总体可概括为11大类:岩溶洞穴遗迹、岩溶峡谷遗迹、岩溶天生桥遗迹、岩溶天坑遗迹、 岩溶高峰丛遗迹、岩溶丘陵遗迹、岩溶单面山与象形山遗迹、岩溶水文遗迹、古生物化石遗迹、地层岩石遗迹和构造遗迹,等等。它们以早三叠世海相碳酸盐岩为物质基础,集中分布于织金洞、绮结河、东风湖三片相对独立,却又以绮结河为纽带紧密相连的喀斯特地貌单元内,共同构成一个以洞穴、峡谷、天生桥、天坑为核心,集形态雄伟、典型、优美、珍稀的高原喀斯特景观,以及丰富多彩的人文和生物景观于一体的综合性地质公园。

织金溶洞:织金洞外无洞天

目前已发现的国内外洞穴中,多数仅发育有1~5个洞穴大厅,但面积超过10 000平方米的大厅大多只有1~2个,而织金洞洞底面积在3 000平方米以上的大厅就有13个,大于10 000平方米的大厅有6个,堪称世界第一洞穴大厅群。

同时,织金洞“十万大山”位列全球投影面积(大于25 000平方米)最大洞穴大厅的前10名(第8名)。因此,织金洞堪称目前世界上厅堂分布密度较大的旅游洞穴之一。

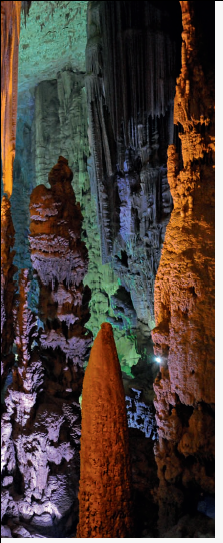

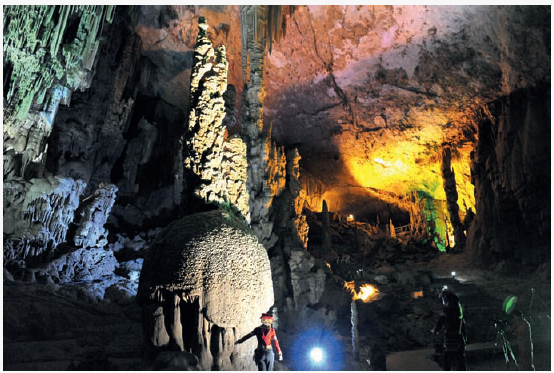

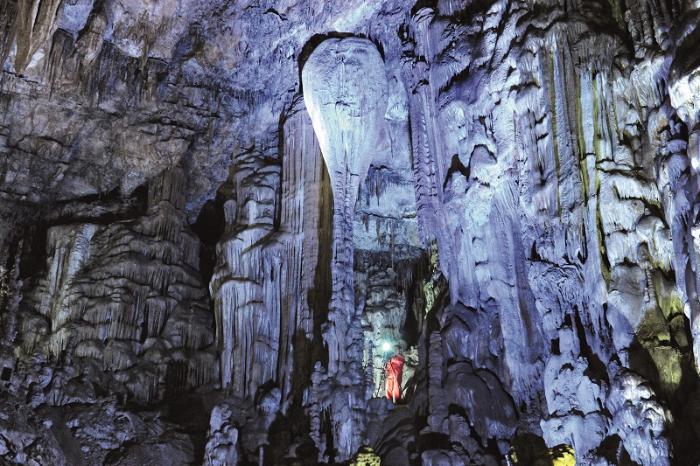

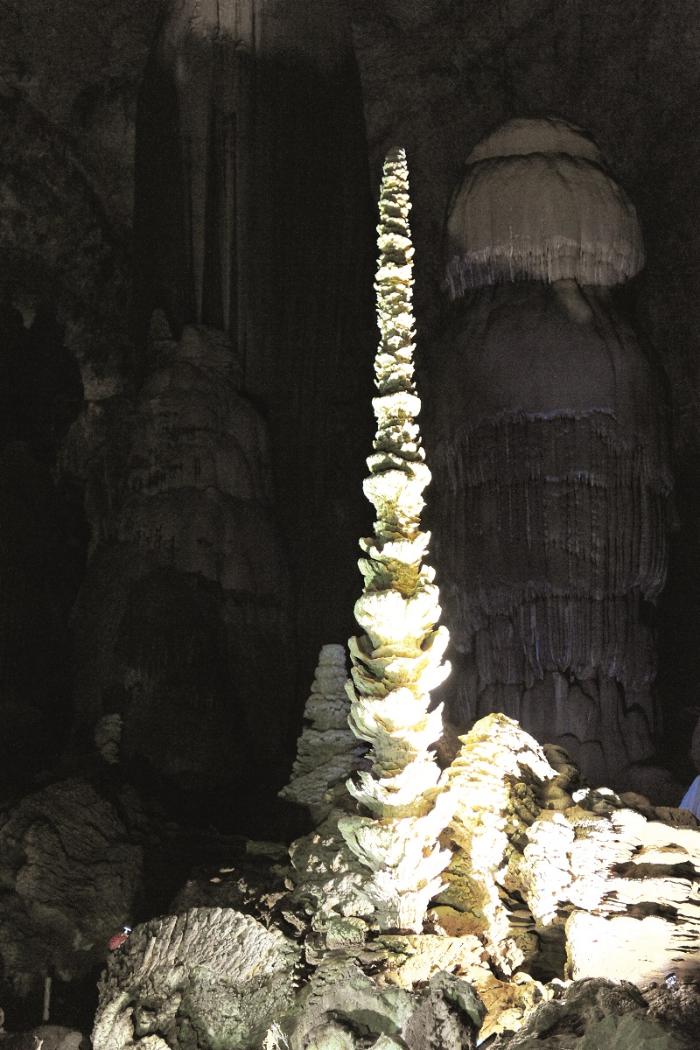

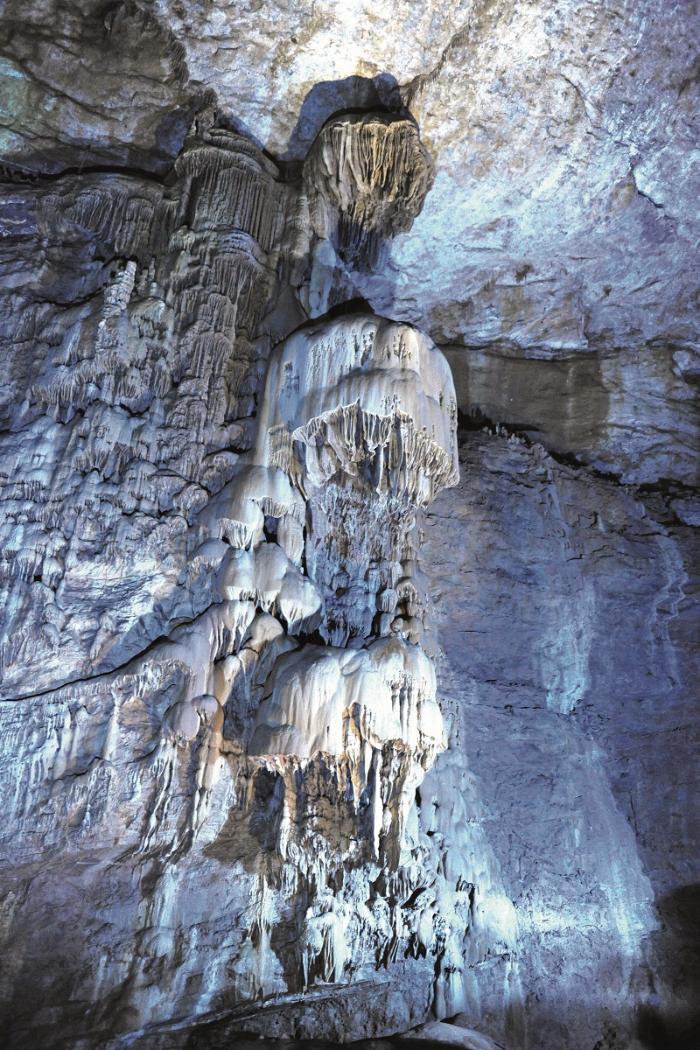

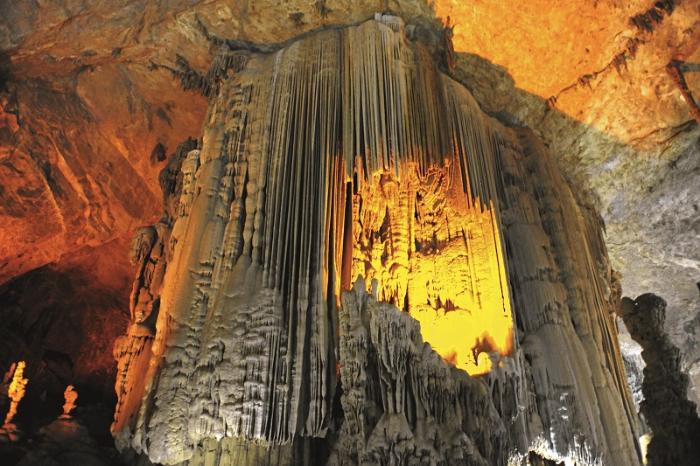

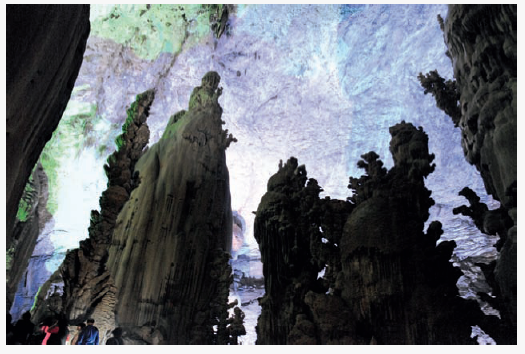

踏入织金洞内,就像进入了一个钟乳石的梦幻世界。石笋、石柱、石幕、石瀑布、石旗、石盾、流石坝、鹅管、卷曲石等钟乳石多姿多彩,令人目不暇接,尤其以盔状、塔状、塔松状、纺锤状、琵琶状、灯台状、盾形等80多种特型钟乳石最具吸引力。

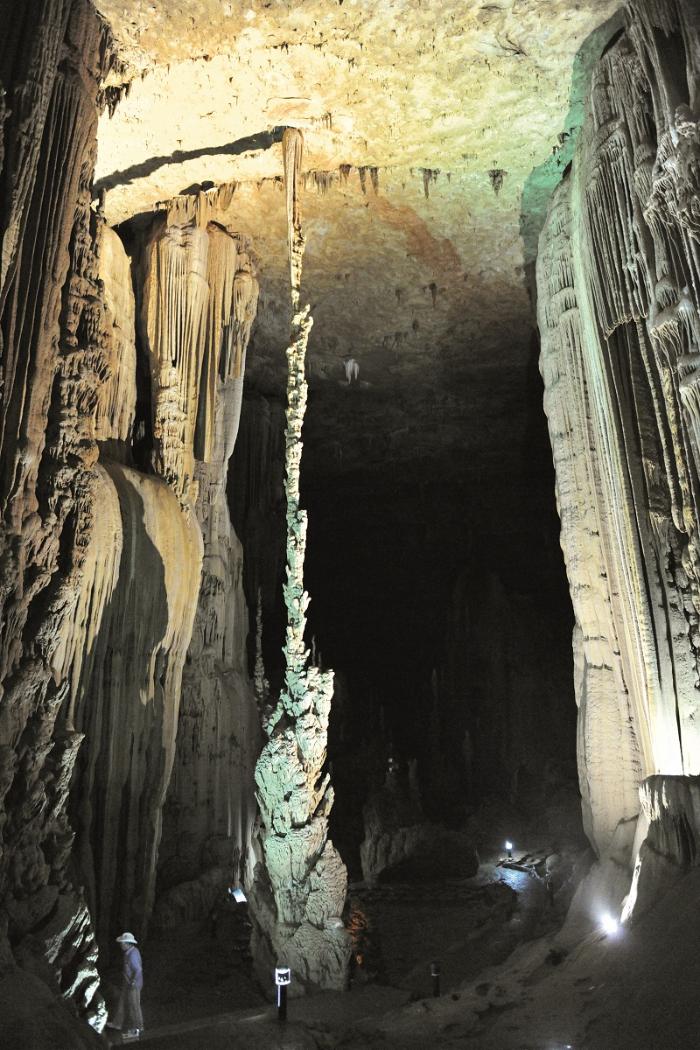

其中不乏世界珍品:“霸王盔”(目前世界上发现的唯一形态最逼真的盔状石笋)、“倒挂琵琶”(目前世界上已发现的规模最大、形态最优美的盾形石柱)、“银雨树”(目前世界上已发现的形态最优美的塔松状石笋之一)、“三级华盖”(目前世界上发现的唯一3个规模相似、且同时发育的盔状石幔)、“一线连天”(目前世界上已发现的最细长石柱之一)、“织金窗口”(目前世界上已发现的规模最大的石瀑布之一)、“水晶宫”(洞内卷曲石分布面积达3 000平方米,国内外十分罕见)。

洞内50多根巨型石笋,高度和直径都在20 ~ 40米之间,它们组成了目前世界上分布密度最高的巨型石笋群。

这些类型齐全、分布集中的钟乳石,几乎涵盖了所有钟乳石的形成条件和沉积类型,是目前世界上钟乳石分布密度最高、类型最丰富、珍稀形态最多的洞穴,具有喀斯特洞穴演化的系统性和完整性,是洞穴喀斯特中最为独特的自然美景和重要的美学价值区,使织金洞从世界地质公园网络成员和世界自然遗产名录里的众多洞穴中脱颖而出。中国当代著名作家、文学评论家冯牧惊叹道:“黄山归来不看岳,织金洞外无洞天”。

织金洞的发育过程,首先经历了早期分散裂隙流、潜流带洞穴和地下河发育阶段,在距今约80万年的中更新世,形成织金洞主河道;随后,地下河通道历经多次抬升,形成织金洞的4层洞道。目前,以织金洞为核心景观的织金洞园区,总体属于已停止发育的化石型洞穴地貌单元。

洞内这些类型丰富、千姿百态的钟乳石,专家普遍认为,是岩溶水沿洞壁围岩渗出,压力突降,二氧化碳释出,对应不同的裂隙、水量及渗出方式,滴水、流水、溅水、池水、非重力水等单独或相互耦合而形成的。此外还有生物成因、洞穴风成因等说法。这些待解的科学之谜,给织金洞增添了一份神秘色彩。

织金峡谷:展现大自然的美丽之肌

公园区域内的东风湖峡谷和绮结河峡谷,分别是地表河成因和地下河成因峡谷的典型代表和佼佼者,统称“织金峡谷”。

东风湖峡谷,主要由卢家渡、化屋基等5段峡谷构成,全长约38 千米,大部分河谷纵向形态差异较大:上部较开阔,宽300 ~1 000米,深100 ~ 350米,总体属前期岩溶作用残余的河谷;下部较窄,宽80 ~ 350米,深200 ~ 500米,有箱形、V形、地缝式等形态。六冲河、三岔河两条碧绿的纽带横穿谷底。而两岸地层,或层层叠置,犹如城墙,或风蚀残留,形成一座座岩柱峰,显示着大自然鬼斧神工的伟力。峡谷与其两侧多彩的植被及出没无常的鸟兽,构成自然、优美、和谐的生态环境,展示着织金的自然与和谐,是贵州高原最美的水上峡谷之一。

东风湖峡谷,是六冲河、三岔河等地表河为适应间歇性下降的区域侵蚀基准面,历经漫长、持续的纵向侵蚀,及搬运、堆积等作用而形成的河谷地貌。目前,以它为核心景观的东风湖园区,总体属于地表喀斯特正在发育的地貌单元。

绮结河峡谷,主要由三甲、大槽口等多段峡谷构成,长约8千米,最深处达326米,最窄处仅15米,有V形、箱形、地缝式、盲谷式等形态,河流明暗交替穿越其间,两岸群峰耸峙,雄奇峻秀。其中;大槽口峡谷,长约2千米,呈箱形,两侧岩壁陡峭,沿途有燕子洞,犀牛望月天生桥,大、小槽口天坑、天谷天生桥等多处景点,总体呈“一河一洞二桥二坑”展布,是绮结河峡谷最美的峡谷段。

绮结河峡谷,是绮结河由地下向地表发展的过程中形成的典型峡谷,其形成演化过程可分为地下河阶段→暴露地表阶段→地表改造和退化阶段。目前,峡谷上残留的织金双层天生桥群(说明峡谷至少经历了两次暴露地表的过程),大、小槽口天坑及其上、下游末端的地下河洞穴,是其由地下向地表发育这一地质现象的直接证据。

织金喀斯特:高原喀斯特的缩影

织金喀斯特,其地貌形态,从规模不大的峰丛洼地,到分布广泛的峰丛谷地与岩溶丘陵,再到切割深度达几十米至几百米的峰丛峡谷,可见不同高程的山峦呈阶梯状成层叠现,形成明显的“层状”喀斯特景观。

岩溶高峰丛,峰体高大险峻、群峰耸峙、层峦叠嶂、气势磅礴,洼地、谷地、漏斗、落水洞、天坑等岩溶负地貌纵横交错发育于各峰体之间,组合成高峰丛深洼地地貌的典型形态,是中国岩溶高原区域高峰丛深洼地的典型代表。

岩溶丘陵主要分布于绮结河和六冲河两岸的斜坡地带,内部多分布着暗河、溶洞,织金洞就发育于此类地貌区域内。

岩溶单面山与象形山主要分布于绮结河和六冲河两岸,山体雄伟,岩壁近似垂直,形态惟妙惟肖,具有独特的“雄、险、奇、残”观赏和美学价值。

织金天坑群,发育于绮结河两侧,由大槽口、小槽口、大痴聋、小痴聋、大罗圈、小罗圈、夹岩洞等7个大、中、小型的塌陷型天坑组成,分布于42平方千米的区域内,分布密度达每平方千米0.17个,是世界上天坑分布密度最高的地区之一。同时,大槽口天坑(容积55.65立方千米)是全球容积最大的天坑之一。

织金天生桥群是大自然的杰作。由黄土坡南天生桥、黄土坡北天生桥、小妥倮天生桥、犀牛望月天生桥、天谷天生桥等5座天生桥组成的织金天生桥群,相间连续横跨于绮结河峡谷上,它们的高度和拱高近百米,规模形态宏伟,部分具有独特的双孔桥拱结构,总体呈上、下双层结构,是目前国内外发现的唯一巨型双层和双孔天生桥群。其中,犀牛望月天生桥是目前国内外十分罕见的巨型双孔弯曲状天生桥。

天生桥和塌陷型天坑形成的基本机制是:受区域构造、地层及持续喀斯特作用和崩塌作用共同控制和影响,地下河上覆地层发生崩塌作用而形成。其形成演化过程可分为:地下河阶段→天生桥和塌陷型天坑形成阶段→改造和退化阶段。

织金喀斯特是一个在地质、地貌、水文地质上独立、完整的高原喀斯特形成演化系统,是中国高原喀斯特地貌的典型集中发育区和缩影。地质公园丰富、多样、奇特的喀斯特景观,吸引了国内外成千上万的游客和名人,逐渐为中国和世界所熟悉,被评为“中国最美洞穴之一”“中国最美国家地质公园之一”,等等。织金洞成为世界地质公园一员,也将对公园地质遗迹的保护、地质科学的普及以及公园管理水平的提高等提出更新、更高的挑战,并产生更为深远的影响。