20多年前,自我在桂林参加工作起,就深深地被“桂林山水”所吸引。桂林的山,平地拔起,形态柔美;漓江的水,蜿蜒曲折,明洁如镜。在这里,逢山有洞,洞幽景奇,厅廊相连。自那时起,我就“深陷”岩溶学科,迷恋不已。岩溶,可以说与全球气候变化关系亲密,记录着地质过程之旅。

“桂林山水”:与陆地生态相当的固碳增汇过程

全球岩溶分布面积达2200万平方千米,占陆地面积15%,是地球陆地表层系统的组成部分。

岩溶分布区是指可溶岩(碳酸盐岩、硫酸盐岩、石盐)分布区,通常是指碳酸盐岩分布区。在空间上,超过60%碳酸盐岩分布在北纬20°~50°之间,亚洲、非洲、欧洲、南美洲、北美洲、大洋洲的碳酸盐岩分布的面积占陆地面积比例分别为9.57%、10.97%、19.95%、1.90%、15.31%、6.78%,中国岩溶面积约占全球1/6。

中国是世界上岩溶地貌分布最为广泛的国家,岩溶面积达344万平方千米。岩溶地貌发育最为典型的地区当属广西壮族自治区的桂林,因此,也就有了“江作青罗带,山如碧玉簪”的岩溶山水景观,以《桂林山水》为题写进了小学课本。几代中国人在伴随着对桂林山水的向往中长大。那么“桂林山水”是如何形成的呢?

“桂林山水”的形成归因于特定的气候条件和地质条件:桂林地处湿润的亚热带季风性气候区,气候温和、雨量充沛,年平均降雨量1900毫米,年平均气温19摄氏度,水热同期,降雨集中分布在4~7月,极充沛、持续的降水使得在生物活跃期产生的大量二氧化碳能溶于水,产生碳酸,对碳酸盐岩产生溶解作用,而不是直接释放到大气中,非常有利于岩溶的形成及发育。研究数据显示,桂林碳酸盐岩溶解时的速率可达每10年1毫米,相当于每年每平方千米消耗大气二氧化碳30~50吨。

“桂林山水”之所以成为中国岩溶发育的典型代表,还取决于其独特的地质条件:

首先,桂林的碳酸盐岩主要为泥盆系和石炭系的质纯与层厚的石灰岩和白云岩,碳酸盐岩的厚度达2500~3000米,岩石坚硬,地层大多平缓。

其次,青藏高原的抬升,也使桂林岩溶地貌处于间歇式的抬升中。

再次,距今11~1万年间,地球进入一次冰河期,在2.5~1.5万年的冰盛期,全球平均气温下降的情况较今天低5.3摄氏度,大陆平均降温6.4摄氏度;雪线低至300~1000 米,中国的黄海、东海海平面下降130~150米;而大范围的冰川运动,会将其经过地区的地表刨蚀夷平,亦即冰川所经之地,11万年之前形成的地貌形态都将不复存在。“桂林山水”未受这次冰川刨蚀,得以保存下来。

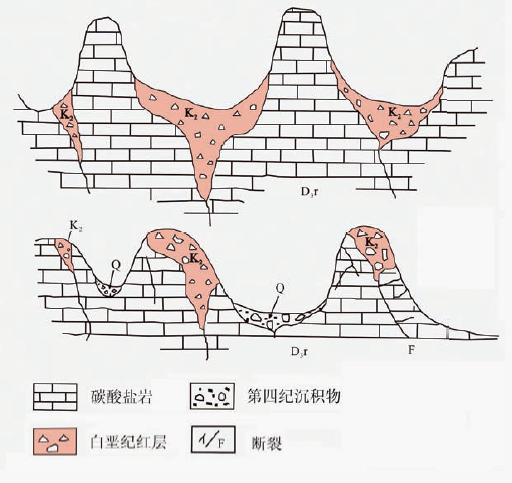

桂林岩溶发育过程至少持续了1亿多年,最直接的证据是,桂林很多拔地而起的碳酸盐岩山峰上部由白垩纪时期红色岩溶角砾岩构成,红色岩溶角砾岩被鉴定为白垩纪时期碳酸盐岩风化剥蚀残留物在湖泊中的沉积物。

桂林岩溶发育较为复杂,在1亿多年前的白垩纪,更老的泥盆系碳酸盐岩随着地壳抬升和地表雨水的溶蚀风化,地表显现山峰,而风化的产物,就近沉积在低洼的湖泊中,由于白垩纪时期地球经历一次高温干旱事件,同时氧气供应充足,导致有机质、亚铁氧化等沉积物呈不同程度的红色。

二氧化碳是地球大气的温室气体,含量高,会产生温室效应,导致气温上升;若二氧化碳浓度下降,则温室效应减弱,气温下降。如果大气二氧化碳浓度倍增,则全球地面气温会上升2~4摄氏度,这种气候变暖的后果会非常严重。因此,努力增加固碳增汇的潜力成为减缓气候变化的重要对策之一。陆地植物光合作用、海洋浮游植物光合作用均可吸收大气中二氧化碳,将其转化为生物圈中的有机碳,从而产生固碳增汇效应。碳酸盐岩的溶解同样可以将大气/生物二氧化碳转移到水圈中,以无机碳形式存在,进入水体中的无机碳,能够刺激水生植物的光合作用,将无机碳转化为有机碳,同样可产生固碳增汇效应。

据已有资料显示,全球碳酸盐岩溶解,每年产生的碳汇通量为0.36~0.44 PgC/a(1Pg=1×1015g),这一数值约占全球森林碳汇通量的35%,土壤碳汇通量的50%,足以说明碳酸盐风化碳汇在全球碳循环中的重要性。中国碳酸盐岩分布面积约占全球1/6,岩溶作用净回收大气中二氧化碳量可达4200万tC/a,这一数值约占我国森林碳汇通量的55%,相当于土壤碳汇通量。

岩溶作用过程:溶解与沉淀完美结合

中国桂林是世界岩溶地貌发育最为典型的地方。岩溶与全球气候变化之间存在怎样的联系?或者说岩溶过程如何影响全球气候变化?

碳酸盐岩是岩溶形成发育的物质基础,碳酸盐岩可以分为两大类:石灰岩和白云岩。

即水和二氧化碳形成碳酸将碳酸钙、碳酸钙镁溶解的可逆过程,简言之岩溶就是碳酸盐(岩)的溶解和沉积过程及产生的现象。

水的来源是雨水,携带有气候、水汽源等信息,二氧化碳携带着大气/生物的信息。同时二氧化碳是大气中最为重要的温室气体,因此携带二氧化碳的水对碳酸盐岩的溶解,将大气/生物的二氧化碳转移到水体中,起到消耗大气中的温室气体、减缓气候变暖的作用,同时将富含无机碳和钙离子的岩溶水运移到洞穴中,因水动力条件的改变,其中部分二氧化碳逸出,发生可逆反应,碳酸盐沉积形成洞穴石笋,因而地表气温、降雨、生物等信息就被记录在石笋中。

我们从两个方面将岩溶与全球气候变化联系在一起:一是碳酸盐岩溶解消耗大气中的二氧化碳,参与全球碳循环,并产生可观的碳汇效应;二是洞穴石笋记录过去气候环境变化过程。

碳酸盐岩:埋葬大气中二氧化碳的岩石

与地球上其它岩石相比,碳酸盐岩相对年轻,主要存在于有大量生物出现的显生宙,并随生物活动的加强不断增加,其形成过程较为复杂。

这一过程中碳酸盐岩的风化被认为是消耗大气二氧化碳的主要过程,碳酸盐岩的形成伴随生物有机过程。地质学家研究结果显示,地球大气圈二氧化碳的减少与碳酸盐岩沉积和有机碳的埋藏关系密切,即这一过程的结果使原始地球大气25%以上的二氧化碳浓度,下降到现代地球大气中的二氧化碳仅0.03~0.04%。

这一过程产生地球生物有机碳。从地球演化进程看,地球生物有机碳主要以分散的微粒形态存在,存在于页岩、碳酸盐岩中的分散微粒有机碳与石油、煤的比率为16000:32:1。

这一过程产生氧气。地球大气中的氧分子在离地面约20~30千米处吸收太阳的紫外线,分解成活泼的氧原子,氧原子与氧分子合成生成臭氧,臭氧形成臭氧层,臭氧层是地球的“保护伞”,它将太阳光中99%的紫外线过滤掉,提供水生生物向陆生生物转化的条件,构成更加丰富多彩的地球生物类群,更为人类的出现提供了可能。现在地球大气中的氧气浓度为23%,如果氧气浓度低于8%,只需几分钟,生命将受到威胁。

这一过程,使得碳酸盐岩中储存的碳(无机碳和有机碳)达61×1015吨,是现代地球上最大的碳库,其含碳量占全球总碳量的90%以上。因此,碳酸盐岩的形成对地球大气二氧化碳产生了重要的碳汇效应,汇聚了绝大部分的地球大气二氧化碳。

洞穴石笋:年际、年代际气候变化 “记录仪”

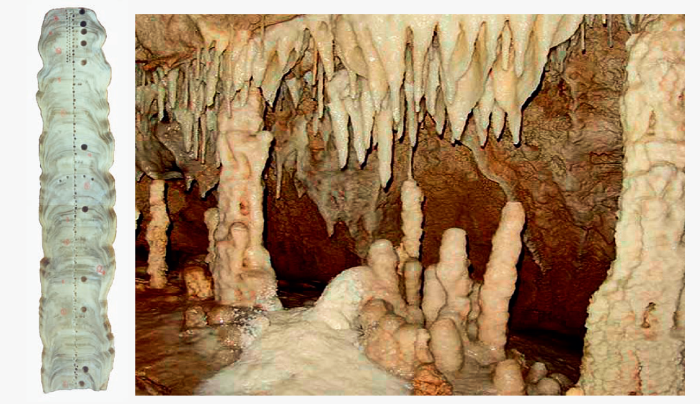

当我们锯开树干,露出一个横切面,会看到面上满布一个个同心的圆环,那就是年轮。年轮之所以能成为气候变化的“记录仪”,是因为树木生长取决于树木光合作用,而光合作用取决于气候环境条件。换言之,年轮的生长速度、化学组成和结构变化是气候环境条件变化的结果。岩溶区洞穴是十分引人关注的地下世界,是独具岩溶特色的旅游资源。洞穴常常发育出绚丽多彩的化学沉积物:石钟乳、石笋、石柱、壁流石和边石坝,等等。

石笋生长纹层类似于树木年轮。石笋的形成在很大程度上类似于植物的木质形成,地表降水与大气/土壤中的二氧化碳结合形成碳酸,碳酸溶解碳酸盐岩,形成水体中的无机碳(主要包括重碳酸根和二氧化碳)和钙离子,沿着碳酸盐岩的缝隙向下运移,并沿途进一步溶解碳酸盐岩,在形成更大溶蚀孔隙同时,使得水体中溶解的碳酸盐达到饱和,此时水体中的二氧化碳、重碳酸根、钙离子和碳酸盐,处于动态平衡状态,当水体沿着孔隙、裂隙,运移到洞穴的顶板时,由于水动力条件发生改变,压力减小、二氧化碳逸出或水分蒸发导致碳酸钙过饱和而析出,从而沉淀。在洞顶形成的化学沉积物称为钟乳石,在洞底形成的化学沉积物为石笋。

春夏季节,尤其在雨季,来自地表的、包含碳酸盐过饱和的岩溶水量大,石笋沉降量大;秋冬季节,温度低、降水少,运移到洞穴中的包含碳酸盐过饱和的岩溶水量就少,石笋的沉积量就小。

将石笋平行于生长轴切开,肉眼可见从下向上平行生长的条带,条带由明暗相间的条纹构成,暗纹灰度大小取决于水体中有机质含量多少,而水体中有机质含量的多少取决于地表植被-土壤系统生物活性大小,植被-土壤系统中生物活性大小取决于温度、降水的影响,中国岩溶洞穴石笋的沉积速度大约为每年0.1~1.0毫米。

由于石笋沉积纹层之间具有良好的韵律变化、能够快速响应外界环境变化、相对较快的生长速率,标志性结构构造特征明显,因此借助现代的采样、定年等新技术手段,使得石笋成为综合研究气候生态环境变化的理想“记录仪”。

“岩溶”名词小考

“地理”一词,最早出现在公元前4世纪的《易经•系辞》,内载“仰以观于天文,俯以察于地理”,其所指之地理,多少与现在的地理学科沾边。“地质”一词,最早见于三国时期魏国王弼《周易注•坤》:“六二,直方大”,“居中得正,极於地质,任其自然而物自生”,此“地质”却只是形而上的范畴,其后亦偶有所见,也多为历朝风水实学所用,直到清咸丰二年出版的英国人慕维廉所著《地理全志》中的“地质”,才公认为我国目前所能见到的最早具有科学意义的概念,待近现代梁启超的《读西学书法》,鲁迅的《中国地质略论》,“地质”一词的使用也就相当普遍了。而“岩溶”,实为当代汉文地质科学名词。可它却在科学论著和科普读物中,往往又被用作一个颇为“洋气”的外来词“喀斯特”,这又是为什么呢?喀斯特(KARST),原始南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛上的石灰岩高原的地名,后来被国际地学界通用于有类似现象的一切地区。1966年3月,中国地质学会在桂林召开第一届“喀斯特专业会议”,经与会专家提议,大会将通行于国际地学界的“喀斯特”改为“岩溶”。虽然这一改至今仍存有异议,且在相关著述和课程中时常两者并用,令初识者惑然,以致2006年全国自然科学名词审定委员会补充修订的“地理学名词(第二版)”,将“岩溶”改为原来的音译“喀斯特”并作了说明。但从近现代地质科学名词先贤丁文江、翁文灏等对汉文地质科学名词选用原则:“遇有我国未有专名的矿物,乃使用新名,但仍尽量留用我国格式,例如角闪石、磷灰石等……遇到岩石学、地质学,我国实在缺乏专名,才创造了一些汉文专名”,这样看来,“岩溶”一词倒也是一种承袭;也有业界专家将“岩溶”定义为泛指所有可溶性岩石形成的地貌和作用的总和,“喀斯特”则专指其中的石灰岩地貌及其溶蚀作用。可无论怎样,经过长达半个世纪的科研、教学和考察活动,音译和意译双修也算得是约定俗成了吧,如今“喀斯特”即“岩溶”已然达成公众无须细究的默契,于国际便是“KARST”,于国内还可以是“岩溶”。【摘自2015年全国国土资源优秀科普图书•四川地质公园科普读物•世界地质公园卷(《石海触贝 洞瀑流苏——兴文世界地质公园》,周江陵、邹蓉、李忠东编著.北京:星球地图出版社,2015)】