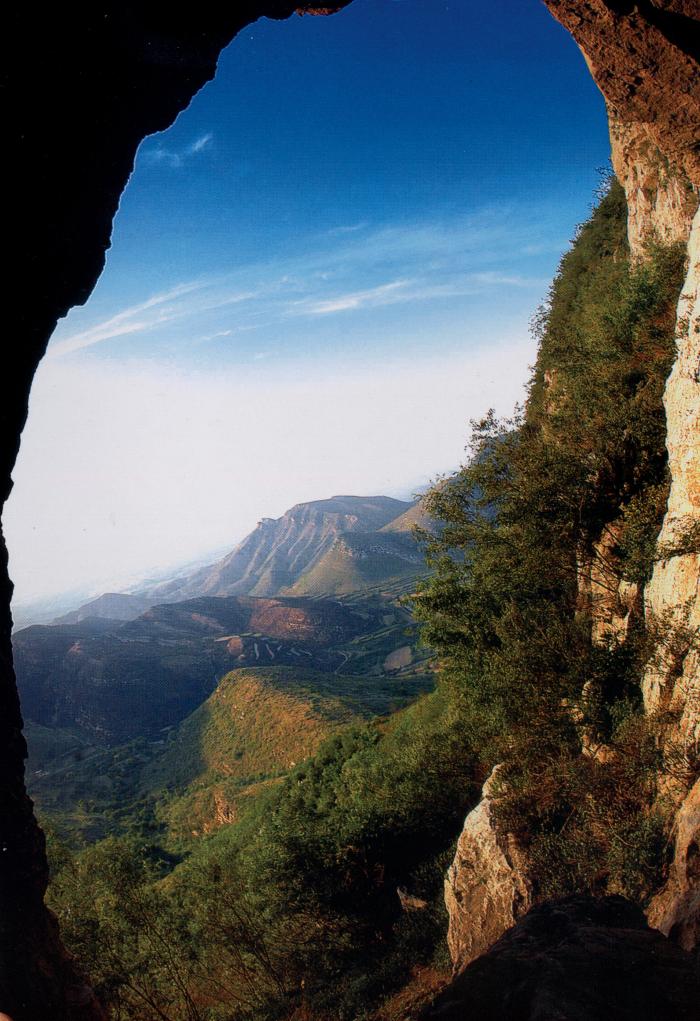

河北临城国家地质公园位于太行山中段,临城县境内,总面积298平方千米,主要地质遗迹面积198平方千米,是一座以岩溶洞穴为主体,融峰林地貌、嶂石岩地貌、重要地层单位标准剖面、典型滨浅海沉积特征、水体景观和人文历史古迹为一体的“人间仙境”。

崆山白云洞,游人称它为“北方一大奇观”,学者称它为“地下岩溶博物馆”,文人称它为“大自然艺术馆”,政客称它为“喀斯特风景洞穴世博园”。这些美誉,是否名副其实?如此美景,尽收于河北临城国家地质公园。

水性杨花,在洞天福地的世界中失去了意义。一滴水、一线流,以一种亘古不易变的姿态舞蹈,坚持千年万年,便有了信念的沉淀。一挂石钟,沉默足以敲醒见了利忘了义的随机应变,一棵石笋,无语但笑以物喜以物悲的见风使舵。面对或站、或悬、或蹲、或匍伏于地下的那些万年修炼始得正果的岩溶造型,想想岁月无情之中容颜易逝的自己,悠悠哲思,会不会收敛浮躁世间心灵中的水性?

溶洞生平

在喜山运动期间,太行山是一步登天的吗?非也。在泜河至少发育三级河床阶地,其阶地表示持续接受一次沉积,说明该阶段地壳相对稳定,抬升较慢;阶地间的陡坎,指示河水下切,地壳快速抬升。

地下水潜蚀形成溶洞的能力与地壳抬升缓急关系重大。抬升速度快,地下水潜水面没有足够的时间对同一岩层进行潜蚀,从而挖掘出较大的溶洞。因此溶洞常形成于地壳相对稳定时期。

溶洞同样具有生老病死的演变过程。幼年、壮年、老年三期的划分明显。尚未离开潜水面的溶洞,处于幼年期,如少女。浮上潜水面,洞中地下暗河消失,唯有洞顶或洞壁的滴水或细水长流,接受机械的或化学的沉积,形成丰富多彩的洞积物,此时处于壮年期,如正乳着孩子的母亲。地壳进一步抬升,溶洞离地表越来越近,洞内的水流越来越少,已没有机会形成新的洞积物,开始进入老年期,进一步的发展,就是洞顶、洞壁、洞底相继被剥蚀进而消失死亡。

临城国家地质公园目前有两期溶洞。崆山白云洞正处于年富力强的壮年期,崆山无顶洞穴以及天台山大、小天眼已处于力不从心的老年期。

壮年期的溶洞,最富想象力与创造力,它得益于无形的水、入乡随俗的水、随机应变的水。从岩缝孔隙中渗出的水,量少时一滴、二滴地滴落,也许半天、一天才分娩出一滴;量多时滴滴相连,成线流、成面流,连续不断。少与多、快与慢之间,形态万千。

从岩层渗到洞中的水,压力已减小,水中所含有的二氧化碳散逸出来,水分蒸发成汽,水中碳酸盐类矿物质浓度进一步饱和、过饱和,碳酸盐类矿物就要重新沉淀、结晶,如天台山丹霞飞瀑岩层上的白色粉末般。沉淀、结晶的碳酸盐类矿物附生在洞顶、洞壁和洞底上,形成变化多端的化学沉积物。

近水楼台总是先得月的。理论上,从洞的不同部位渗出的水滴,总是在该处优先形成沉积物。滴水从洞顶向下滴,则先向下生成钟乳石,如果水滴量大滴到洞底,则继之向上生长石笋,两者有缘相接成为一体则成石柱。滴水极多,则成流,从洞顶流下,则可形成石旗、石带;从洞壁流下,则发育成为石幔、石瀑;滴太大或流太急,滴流就会飞溅,飞溅的水可生成葡萄石、石蘑菇、石珊瑚。滴或流集中一起成池,池水可沉积出“石花”。

年富力强的崆山白云洞被誉为“地下岩溶博物馆”“大自然艺术馆”“喀斯特风景洞穴世博园”等,果真如此吗?

观赏思考后,自有答案。

一炷心香

点着一炷心香,燃起虔诚年年。袅袅无烟,洞后人前,都说体态匀称晶莹,都说内心通透空灵,见见,许上一个心愿,思量一个究竟,或许能知先天。

先天已存的白云洞,直至1988年才被发现。这一炷心香,隐藏在“迷乐洞”一个凹洞里,其实为上下同粗同细内空的薄壁石管,学人称“鹅管”。这一炷心香,本也是沟通上下、接地连天,不知谁人不小心碰断一截,便如维纳斯断臂,给后人无限遐想空间。

溶洞中钟乳石、石笋、石柱等景物形态万千,为何述论细微的直径仅有数毫米的鹅管在先?

鹅管可能是溶洞各种沉积物弄姿摆态的先遣。眼见为实,有一个例子,可以说明鹅管形成的优先。贵州省属岩溶区,岩溶作用强烈;乌江渡大坝建成未几,灌浆廊道中就有鹅管垂悬。不信,可查阅如砖头一般的专著《中国岩溶动力系统》,那可是袁道先院士等专家的手笔。

祖先的鹅管,必定有天性向下遗传。研讨鹅管的形成过程,有助于了解林林总总岩溶造型的演变。如此,欲了解岩溶艺术,鹅管成为开启岩洞神秘大门的关键。

某一粒幸运的水珠悬挂在刚刚浮出潜水面的洞顶孔隙口。其幸运处在于体重适中,太轻则不能躲过包气带干渴岩石的盘剥而抵达洞顶;太重则一到洞顶便因为自身重量,在引力作用下掉落到流动潜水之中,而消失得无影无踪。不轻不重的水珠在孔隙口夺门而出之时,所承受的压力锐减,水珠内的二氧化碳等挥发性气体则逸散而出,水珠内碳酸钙的浓度渐渐升高,直至饱和,开始发生重结晶作用。

附在洞顶孔隙口的水珠在何处先结晶?那应该看在水珠的什么地方碳酸钙的浓度先达到饱和。洞中有空气,无论空气湿度多大,水珠表面均要发生蒸发作用。因此水珠表层的碳酸钙浓度比水珠中心先达到饱和,故而先结晶。

碳酸钙结晶出方解石,比重大于水,按理来说刚结晶出来的方解石晶体应沉淀在水珠底部,累积后再掉离洞顶。但这种状况并未发生。原因何在?

原来,在水珠附着的孔隙口发生了一场轰轰烈烈的化学反应。水珠释放出的二氧化碳,溶解了水岩接触面岩石中的碳酸钙,使得在水岩接触面水珠表层的碳酸钙最先沉淀,形成碳酸钙的溶解与方解石的结晶,构成犬牙交错的状态,结晶出的方解石成膜状附着在岩水接触面的岩石上。

这就是鹅管从洞顶向下生长的原因。

那又为何鹅管是中空的呢?

细长的鹅管是细滴长滴的结果。在孔隙口形成一圈方解石结晶膜之后,还有新的水珠前赴后继款款而来,每一滴水珠中心浓度保持最低而不发生结晶作用,即使发生结晶,其结晶膜也会被下一滴水珠冲破。而新水珠仍然在表层先结晶,悬挂在孔隙口的圆圈状结晶膜不断增厚加长,因此形成中空。

洞顶刚好只有一个合适的孔隙口,刚好有一个不轻不重的水珠从孔隙口逃出,刚好岩水接触面上的岩石是灰岩、白云岩而含碳酸钙,刚好有不轻不重的水珠相继来临,这些完美的条件刚好形成一个完美的鹅管。这种状况,无所不能的大自然时有发生,但不常有。例如,完美的鹅管发育一段时间,如水滴加重加大,鹅管的外径就会相应发育变大,形成为更精美的上细下粗石蕾。因为不完美,世界才多姿。

半截鹅管,一炷心香,点燃对自然隐秘过程的思量,袅袅粗意,未尽其详。

五腿神鹿

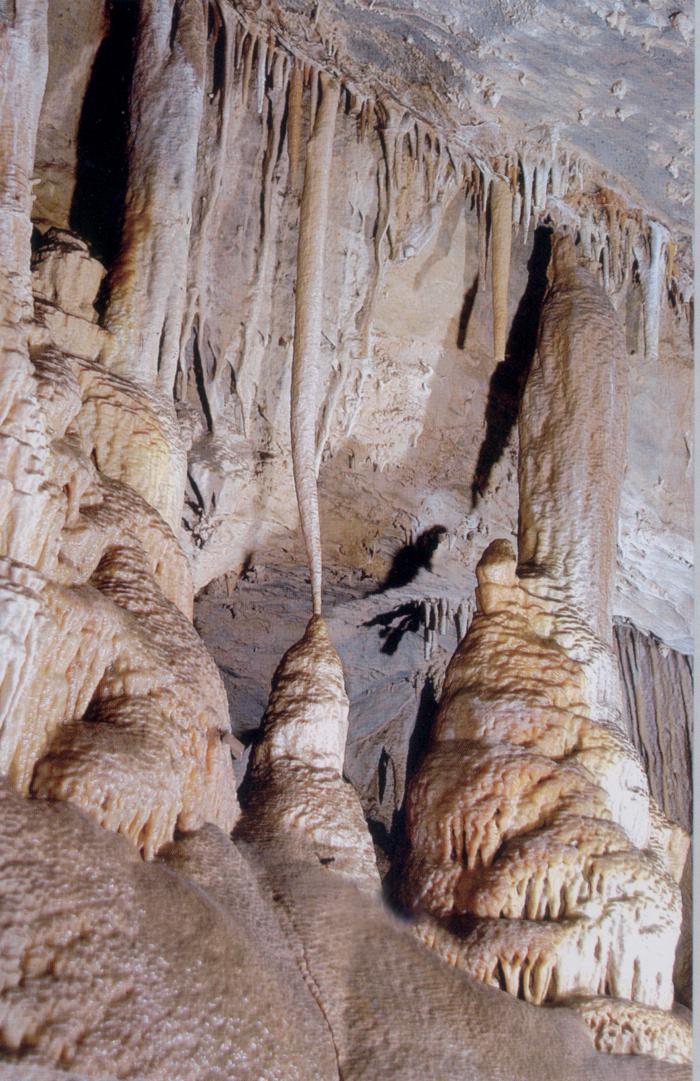

向下、向下,顺应重力的召唤,钟乳石一定要继承鹅管生长的姿态与秉性,一定要在向下生长中发扬光大岩溶家族亲近地面的传统。

与鹅管相比,钟乳石则显得粗、长、实,乃是生长环境变化所致。

当洞顶的孔隙口不再仅仅是一个,而是密集的多个之时,从上面包气带下渗的水珠先后从各孔隙口逸出,密集的水珠肩并肩连成一片。这一片的水呈薄饼状,通常面积有几十平方厘米至一平方米。薄饼状的水周边薄、中心略厚,水滴从中心往下滴。这样,水多力量大,如能形成钟乳石,一定比一个水珠形成的鹅管要直径粗、长度长。

一个钟乳石刚出生的地方,当然也是岩水的接触面。由于有多个孔隙口,每个孔隙口都先后形成方解石结晶体的圆圈状薄膜,各圆圈相互重叠,结果是薄饼状的水片中心形成的结晶体最厚,四周较薄,因而由中心向下生长,并且中心生长的速度要比四周生长的速度快。

钟乳石生长之初,圆圈状薄膜相互重叠,重叠部分可分布于孔隙口,结果是堵塞了该孔隙。同时还存在着其它还没有被堵塞的孔隙通水,所以并不影响整体包气带水的下渗。被堵的孔隙可能在下渗水加压时会被重新打开而渗水。被堵和未被堵的孔隙交互供水,所以结晶薄膜上没有固定的孔或渗水通道,形成的钟乳石则实。

当洞顶发育大量的渗水孔隙,并且分布面积较大时,扩散于洞顶的片状水具有多个涌量较大的中心,每个中心水层的厚度较大,具备发育生长一个钟乳石的条件,因而可生长钟乳石群。

如果下渗的水量不大,仅够空气蒸发,洞顶没有多余的水掉落洞底,此时钟乳石就一直往下生长,直到洞底。五腿神鹿可能就是这样形成的。五腿神鹿其实属钟乳石群,具有5个渗水中心,其优先长出5根钟乳石,一直垂到洞底,构成神鹿的五腿。

大规模地生长,钟乳石更魁伟高大。

擎天玉柱

当包气带水分足够,孔隙水补充较快,洞顶的水滴较大较重之时,大珠水珠成串就在重力作用下掉落洞底。此时在洞底形成石笋。

洞底须无清泉石山流,否则大珠小珠落玉盘后尽被流水席卷而去,没有沉积的基坡。因此,洞底离开潜水面之时,才是石笋出头之日。石笋的形成往往晚于鹅管、钟乳石。

石笋完全靠天吃饭才能生长起来。洞顶滴水的有无、多少、滴水位置的恒定变化、落水高度等因素决定石笋的大小与形态。

滴水湿润洞底的面积,是石笋奠基的规模。自洞顶而来的水滴较肥较大,自天而降的水珠大珠小珠连串源源不断,洞高而水珠的落地速度较快,均有利于弄湿大片洞底的岩层,为该石笋圈定生长的地盘。

石笋生长的速度虽然快慢变化多端。有时完全不生长,因为苍天干旱,地面无水,包气带中的溶洞断食。有时每百年几毫米或几十毫米,完全依赖滴水的数量与所含碳酸钙的浓度。

研究表明,湿热多雨的间冰期是石笋生长的黄金阶段,而少雨干旱寒冷的冰期之中石笋没吃没喝就进入了冬眠。因此,一根1米高的石笋,约需要经历3~5万年左右的时间才能长成。

石笋生长过程中,环境多会发生变化,形成意味深长、独具个性的石笋。如透明的石笋、多彩的石笋、象形的石笋等,构成丰富多彩的石笋世界,均令人赞叹不已。

多滴水中所含化学成分的变化。当滴水只含有纯净的碳酸钙之时,结晶出无色透明的方解石结晶,其组成的石笋则通透明亮,一尘不染。风化后的方解石通常呈白色,因此许多石笋以白衣天使的身份出现。当滴水中含有铁、钡、锶等金属离子时,这些铁离开进入方解石晶体中而呈浅黄至深红色,暖颜色的强烈程度依所含铁、钡、锶等金属离子的浓度和化学价态而定。同时,冰期、间冰期等气候决定着滴水中化学的成分。

如动物、植物或建筑物般的象形石笋,则主要是受控于滴水位置迁移的状态。众所周知的“生日蛋糕”,是巧手一边运动一边挤出奶油塑造出图形。滴水位置的变化,具有同样效果。而滴水位置变与不变,不仅受下渗水的速度与数量控制,也受地壳的不均匀抬升导致洞顶发生倾斜的程度控制。

洞顶一线滴水,洞底一根石笋。滴水的位置多了,有幸落水的洞底便生长如雨后的春笋,构成壮观的石笋群。白云洞内的三塔印月、秦俑列阵,均是典型的石笋群。

洞底向上生长的石笋,一般为几十厘米到几百厘米,年龄为万年至数十万年,笋体身上的每一个细节,均记载着地球环境变化的沧桑。

委曲求全

同源于洞顶的一注滴水,钟乳石向下,石笋向上,同心、同轴又相向,理应有相会、相汇的期约,聚首构成顶天立地的石柱。

典型的石柱,应有细腰。钟乳石、石笋的基座均粗,生长顶尖均细,相遇处必定成细腰。如继续生长,细腰处的聚水最多,生长较快,往往教细腰快速长胖起来,构成上下同粗的石柱。

一根石柱,钟乳石、石笋的贡献不同。有的石柱整根均是钟乳石,有的整根都为石笋。有的石柱钟乳石占多,有的占少。其贡献比例,完全由水滴决定。水滴少,从孔隙口渗出的水珠均高高悬挂于洞顶以修钟乳石之身,哪有石笋的营养?水滴多,在洞顶的水珠没有来得及结晶就滚落洞底长成石笋,石笋简直是虎口夺食,钟乳石也无可奈何。当渗出的水,洞顶悬着一大滴而分成两珠,一珠留守洞顶成钟,一珠落底成笋,石笋与钟乳石具有双赢成石柱的可能。

钟乳石与石笋完美结合成石柱并非易事。漫长的生长道路,变数太多。滴水位置的变迁,常常让钟乳石与石笋无缘相逢。滴水见异思迁之后,原来的石笋常常恩断情绝而不再生长,最多在傍侧另发新芽;而原来的钟乳石呢,则需要改变生长的方向,弯腰曲膝,以期适应新环境。

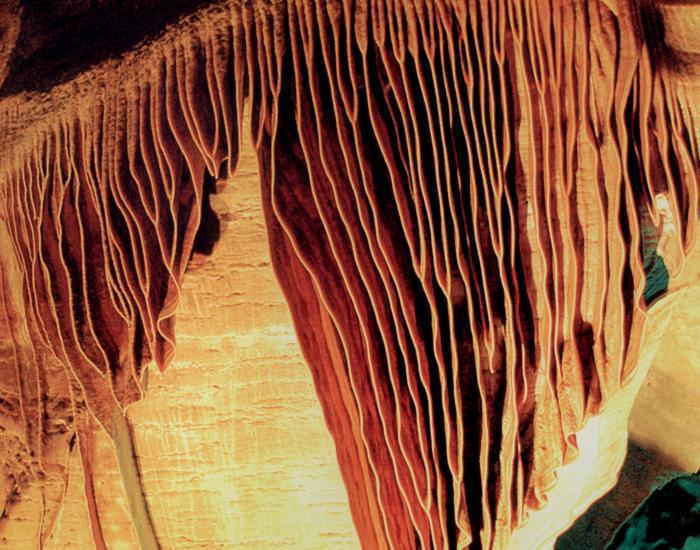

玉龙飞天

形成钟乳石、石笋以及石柱的水,不论大滴小滴都以一滴一滴的方式或快或慢向下滴,从洞顶的一点或一片高悬着或者分成一半垂直滴落到洞底。与之不同,当洞顶不以平顶而呈斜顶的方式存在时,从洞顶渗漏出的水较多之际,则形成从洞顶向洞壁而去的呈线状的长流细水。细水长流,会塑造另一风格的岩溶沉积物,石旗、石带是其优美造型的代表。

石旗、石带,均呈悬于洞顶到洞壁的薄板状。长可达十几米,宽可达数米。薄呢?石旗、石带均很薄,约为1厘米。因此,石旗、石带其实是一条曲面的薄石板。宽时这薄板多呈猎猎飘扬的一面旗,称石旗,窄时呈一条上下飞舞的带子,称石带。

石旗、石带是如何生长的呢?当然,它的生长机理与鹅管无异。只是水岩呈线状接触或不宽的带状接触,同一年代的结晶沉淀物呈线状分布而已。恰如织布的棱,流水一层层地编织石旗、石带。紧挨着洞顶的一层,最先形成。最底下的一层,最年轻。顶至底的宽度,往往与形成的年龄成正比,越宽当然越老。1米宽的石旗、石带,需要数万年才能形成。

石旗、石带会以清一色的形象出现吗?不会。它们多以浓装淡抹形象登台。即便整面石旗或整条石带都呈灰色,但因其每一层灰程度不同,有越于暗黑的深灰,有越于亮白的浅灰,深灰与浅灰色之间则有无数过度的灰。每个年代,流水中所含的化学成分不同,虽是均来自洞顶的同一片岩石、同一片天空,但由于洞顶所处气候的更替,炎热凉寒的温度不同,植物动物的活性不同,演解于水中的二氧化碳多少相异,着色金属离子如铁的价态以及浓度的差异。因此,一层一种颜色、一种色调。石旗、石带层层叠叠不同的颜色、色调,均是不同年代气候环境的记录。

洞顶到洞壁的细流会是直线流动吗?不常会。只要是道路,无论人行,抑或水流,总是起起伏伏。头顶上的线流依洞顶、洞壁表面的凹凸不平而弯曲蜿蜒。曲线的细流,基本上注定了石旗、石带的姿态。因为细流流径的弯曲不同,因此石旗、石带的体态各异而成造型优美的另类。

百叶石幔

洞仅有或平或斜的一顶,总存或直或曲的两壁。来自洞顶的水滴凝固为钟乳石、石笋,细流石化为石旗、石带等溶洞的迷人景观。洞壁上的渗水流水,又有什么特别的魔方,能幻化成五彩缤纷的画廊?

洞壁形态决定水流方式。崆山白云洞洞壁的灰岩岩层,并不光滑如镜,而是时而凸起一块,时而凹入一片。近水平的、近垂直的和倾斜的节理纵横交错把岩层切割成或大或的小岩块,构成一个个的台阶或陡坎。单纯得只听重力驱动的水流,因洞壁地形的复杂而复杂。水从倾斜的节理溢出,润湿下方的岩层,在小平台上稍事休息,便漫过台阶,跌下陡坎,成一帘或宽或窄的瀑布,在洞底的小池聚集起来,池若满了,便沿洞底的斜坡流向远方。

流水的翩翩舞态,沉淀在曾经饱受地下水潜蚀的洞壁,填补幼年期的创伤。从倾斜的节理喷射而出的流水,射程远近不同,如音乐喷泉的水头,组成优美的弧度,凝结成半圆形的两片组成的石盾。一帘或壮观或玲珑的瀑布,或飞流直下三千毫米成为不受枯水期降水影响的石瀑,或涓涓流淌绣起花边织成锦绣一般的石幔。石盾,似乎是经历过金戈铁马的遗物,石瀑则已入唐诗的佳句,石幔呢,或属淑女的时尚吧?洞壁沉积物的琳琅,以昭示壮年期溶洞的辉煌。

珍珠宝塔

当洞顶滴落的水珠很大,或洞壁喷射出的流水很急,速度均大,洞底的落水炸开了花,形成无数的小水珠,四处飞溅开来,分解成无数注的小滴水,洒湿一片洞底或洞壁时,此时则生成另一番难得一见的溶洞沉积景观。“葡萄石”“石花”出场最多,“石珊瑚”则不轻易露面。

飞溅的水,多呈雾状小水滴落地。小水滴落地处,生长出一个个微小的石笋。但由于洒水范围内每一处的落水量并非一致,落水多处,微型石笋长得就相对高些、大些。由于这些雾状小水滴的水量总体较小,形成的石笋一般呈半球体或半椭球体,看上去如葡萄,因此就叫它“石葡萄”。

如果洒水量均匀,落水不论飞溅洞壁还是洞底,则不形成微小的石笋。当洒水量不大之时,洒湿的地方可能因水的蒸发而变得暂时干燥,先干燥处形成结晶沉淀的中心,沉积物相对较厚,围绕中心的沉积物较薄,形成石花。当洒水量大时,则一直处于薄层水膜的状态,在洞底碳酸盐岩沉积成石花,在洞壁则可能形成局部的树枝状分岔的滴流,如承雨玻璃上的小水流一般,则可能形成石珊瑚。

飞溅的水,其形态更具复杂性,形成沉积物的形态可能更多。

满地生金

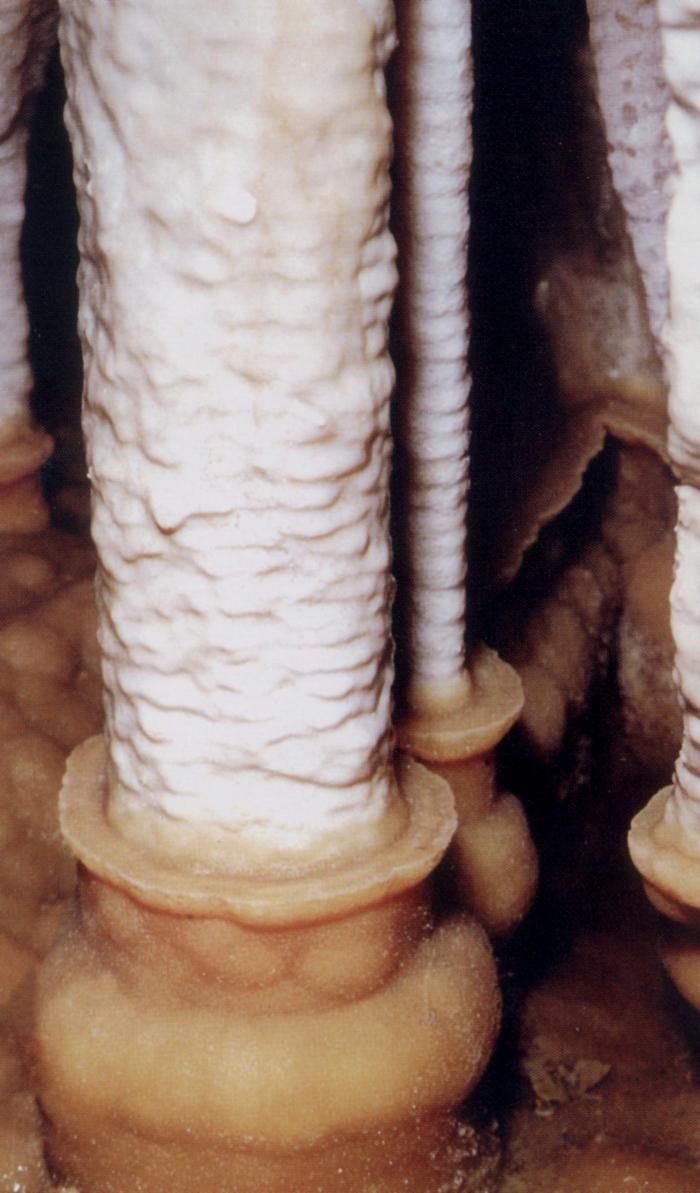

洞顶掉落的水,洞壁淌下的水,聚集至低洼处则成水池。水池也是碳酸钙的沉淀池。水池可能时深时浅、时干时溢,可形成“石花”“月奶石”“云盆”和“穴珠”等造型景观。

碳酸钙结晶的先后顺序在池中不同部位不同。原则上依然是浓度先达到饱和处先结晶。池边、池内凸起处具有先达到浓度饱和的优越条件。

最有意思的是水池具有“镀金”功效。当积水含铁时,池中已生成的石笋、石柱可被镀上一层“金膜”。石笋或石柱与池水的接触面,是含碳酸钙的岩水相互作用面,极易使碳酸钙达到饱和,因此在接触面先结晶出含铁的方解石薄膜,并附着在石笋或石柱的表面。何处的薄膜最厚呢?当属水面。因为水面还存在水分的蒸发、被露出水面的柱体吸收,具备结晶最先、最快的条件。所能看到的凹凸别致的金墩,其实是水面在某个高度持续时间长短的标志,当然凸起之处水面持续的时间长了。

水池在某个时期或多个时期反复地干枯,则结晶出方解石,依池底的微观地形进行造型,“月奶石”“云盆”和“穴珠”由此形成。

玉竹成林

见过如竹节一样的石柱、石笋吗?尚未周游全国的先生女士一般没有见过。崆山白云洞中发育出不少世间难得一见的竹节状石柱、石笋。它们的形成与所处的地质环境关系密切。

竹节状石柱、石笋是如何形成的?研究认为,在钟乳石、石笋以及石柱基本形成之后,在钟乳石、石笋以及石柱的中部发生近水平的裂缝,成为滴水汇聚或渗出的有利空间,并沿裂缝口沉积碳酸钙,形成一圈环状沉积物,如竹节突出,由此形成竹节状石笋、石柱。但竹节状的钟乳石基本不发育。为何?由于钟乳石悬空,发生近水平的裂隙时下半部分就坠落洞底而粉碎了。

近水平状的裂隙是如何形成的?地质学家认为该裂隙是强烈地震发生时,剪切应力错断十分脆弱的石笋、石柱,留下一条裂缝。临城国家地质公园位于地震带附近,地质时期伴随太行山抬升而常发生强烈地震。其中,1966年的邢台7.2级地震,人们记忆犹新。

在溶洞中形成竹节状石柱、石笋的外界强烈地震条件很难出现。所以,白云洞的竹节状石柱、石笋也是稀世珍品。

仙山琼阁

滴水、流水、溅水、池水,均属重力水,它形成晶莹剔透的鹅管、悠扬万年的钟乳石、顶天立地的石柱、飞落九天的石瀑、锦上添花的石幔、身经百战的石盾,还有那五彩缤纷的石旗、壮志凌云的石带、蓬荜生辉的石花等,不一而足。非重力水则如雾似淞,微水滴沿物体的孔隙奔走四方,毛细管牵引的纤纤细流,横生枝节,离经叛道,形成怒发冲冠的石毛、横七竖八的石枝、拐弯抹角的鹅管,纤巧绮丽,楚楚动人。更是那感天动地的地震,一扫而过千山万水,切开石笋、石柱,本是一道伤痕却创作出挺拔玉立的竹节状石笋、石柱。琳琅满目,光怪陆离,真是别有洞天。

同时拥有上述洞景的溶洞,世上有几个?无多,无多。临城国家地质公园的崆山白云洞是其中之一。

同时拥有上述洞景的景点,世上有几个?无多,无多。崆山白云洞内的“仙山琼阁”,就是其中之一。

“仙山琼阁”,是面积为750平方米的“龙宫洞厅”的一个景点。面积10平方余米“仙山琼阁”,绣着花边的石幔如幕,高高升上洞顶,一幅岩溶的全景图一览无余。自左向右,只见贝窝已残,蚀余岩石依旧,洞穴诞生的记忆犹新;天上来的瀑布已凝固,石瀑之上还没有长大的石笋仍在盼望多情的雨季;天上石幔的一角,悬下色泽明亮的五花肉条石,也许在准备救济天下的饥民;一根根竹杆纹丝不动,亭亭玉立,成为密不可分的竹林,老竹正与小笋诉说土地的高风亮节;一簇石珊瑚,不远处还有一簇石珊瑚,从海底的礁岩上耸立而起,相互回忆水花飞溅的良辰美景;两簇石珊瑚之间的石瀑布,是高山与流水的写意;图的右部,以半空悬下的石幔为止,如飞舞的手帕。

节外生枝

上下铅直,是地球吸引力的方向。钟乳石直下、石笋直上,是重力作用下岩溶洞穴沉积物生长的康庄大道。世界上大部分洞穴都在重力支配下根据洞穴形态、裂隙网络再塑滴水或水流的姿态,端端正正地发育洞穴地貌,记录重力水总是向下的常纲。然而,临城国家地质公园内的崆山白云洞却是一个罕见的例外。守常之时,不忘调皮捣蛋,以非重力的异常方式,节外生枝,锦上添花,再造奇异景观。

水具有双重性格,宏观下对重力作用俯首称臣,微观下毛细管作用加强。对重力的反抗,关键在于宏观水流或水滴的消失,化整为零,如云如雾一般漂浮弥漫,是非重力水的一贯主张。封闭一向洞开的无遮无挡的壮年期溶洞,使洞穴内的空气增温,最大限度地加大洞内空气的湿度,是非重力水作用的基本保障。湿漉漉的洞顶、洞壁与洞底,均是毛细管作用扩张的地盘。顺着细微孔隙上升、倾斜渗透或下降上,非重力水已完全不遵守重力水的规章,微水滴均可向各方向流淌。

壮年期的白云洞,在近期突遇封闭。该洞形成至少已有数十万年,人类在此的活动至少有三千年,直到明代才有记载(明代进士乔乙百文)。1988年才被开山采石烧灰的五位山南村的先生重新发现,说明该洞在人类活动时期不曾敞开。1989年实测洞内湿度近100%,说明其封闭性良好,曾是非重力水的舞台。

崆山白云洞,汇集了重力水、非重力水形成以及地震改造的大部分典型岩溶洞景造型,精品荟萃,是中国北方岩溶景观的典型缩影、舞台造型。

崆山白云洞,一条令人沉思默想的天花乱坠的画廊。

地学百科

石幔 渗流水中碳酸钙沿溶洞壁或倾斜的洞顶向下沉淀成层状堆积而成,因形如布幔而得名,又称石帘、石帷幕。

石瀑 饱含重碳酸钙的薄层水流,自洞顶或洞壁流出,沉积为带状的,形如瀑布的便是石瀑布。