荒漠化是当今全球最严重的环境与社会经济问题之一,在1992年联合国环境与发展大会上,荒漠化防治已作为可持续发展的重要内容列入“21世纪议程”。荒漠化在岩溶地区表现为岩溶石漠化,其问题由来已久,备受关注。 时至今日,岩溶石漠化区的环境问题尚未得到根本解决,一些地区的石漠化仍在加剧。原因是多方面的,既有客观原因,也有人们认识和对策、技术措施等主观原因。寻求石漠化治理中的岩溶生态之道,需要不断探索和研究。

土山石山,岩溶生态

岩溶生态系统是受岩溶环境制约的生态系统,其基本特征是:富钙偏碱的岩溶地球化学背景,岩溶水文地质的双层结构,岩溶植被的石生、旱生和喜钙性,无光、恒温和潮湿的地下生物群。岩溶石漠化是岩溶生态系统退化到极端的表现形式。岩溶石漠化是指在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶及其发育条件的自然背景下,受人为活动干扰,使地表植被遭受破坏,造成土壤侵蚀程度严重、基岩大面积裸露、土地退化的表现形式。

对岩溶石漠化问题的认识起源于中国。早在300多年前,明代地理学家徐霞客对中国西南岩溶地貌、岩溶石漠化就有描述。

《徐霞客游记·黔游日记》中记载:“戊寅(公元1638 年)三月二十九日,四里,逾土山西度之脊,其西石峰突兀,至此北尽。逾脊西北行一里半,岭头石脊,复夹成隘门,两旁石骨嶙峋……三十日随小水西下,由夹中行五里,两夹山多石崖突兀独立高耸,路侧有泉涌穴出。又西逾岭一里,出隘口,其上石骨棱峭,皆作嘘云裂萼……十五日昧爽,从其西入山峡,两山密树深箐,与贵阳四面童山迥异。自入贵省,山皆童然无木,而贵阳尤甚。”可见在徐霞客时代不仅对地貌有“土山”“石山”之分,而且对石漠化的“童山”也有认识,并将生态良好的“密树深箐”与生态恶劣的“童山”相对照。随着岩溶学科的发展和对岩溶环境脆弱性认识的不断深入,近30年来,对岩溶石漠化概念有了较清晰的认识。1979年,H.E.Legrad 教授首次提出了岩溶地区的生态环境问题。1983年5月美国科学促进会(AAAS)第149届年会,于底特律召开,其中一个名为“脆弱环境的退化和治理:岩溶与沙漠边缘” 的专题讨论会,将岩溶地区环境视为同沙漠边缘一样脆弱。

全球岩溶对比表明:中国西南的岩溶石山,实际上是自地中海起,经中东、东南亚至中美洲和美国东南部整个岩溶生态脆弱带的一部分。岩溶石漠化主要发生在中低纬度热带和亚热带岩溶区,坚硬的碳酸盐岩持水性低,新生代地壳强烈抬升、水热条件季节变化强烈的地区,如东亚的季风气候区(如中国的西南岩溶区)和地中海盆地(如土耳其、西班牙、希腊、黎巴嫩等国家)。

土在楼上,水在楼下

岩溶石漠化在中国主要发生在以贵州省为中心的西南岩溶石山地区,包括贵州、云南、广西、重庆、湖南、湖北、四川、广东八省(市、自治区),岩溶区面积53.56万平方千米,是世界上最大的连片裸露岩溶区,该地区集“老、少、边、山、穷”于一体,“土在楼上,水在楼下”的水土资源不配套的基本格局,以及因可溶岩造壤能力低,地下岩溶发育造成水源漏失等原因,导致生态环境脆弱。主要表现为:石漠化非常严重;水源漏失、深埋,耕地瘠薄且少而分散,土地生产效率极低;旱涝灾害频繁,等等。

当前,中国石漠化整体扩展趋势得到初步遏制,但局部地区仍在恶化,防治形势依然严峻。西南岩溶石山区存在一系列岩溶环境问题:如石漠化、水土流失、旱涝交迭、土壤薄瘠、地面塌陷等,严重制约当地经济发展,其中,石漠化是导致当地长期贫困主要原因之一,已经威胁到当地居民生存,影响社会安定,并日益威胁长江、珠江下游地区防洪和生态安全。

岩溶石漠化形成的主要原因是可溶岩尤其是碳酸盐岩的造壤能力低,营养元素匮乏,土壤贫瘠和长期强烈的岩溶化作用造成的地表地下双重空间结构,地表干旱缺水。中国西南岩溶石山地区生态环境地质条件脆弱,各种自然条件较差,加之不合理的人类活动,植被破坏严重,水土流失严重,基岩裸露,生态退化,最终形成岩溶石漠化,其已成为继西北地区荒漠化和黄土地区水土流失之后的我国第三大生态问题。岩溶石漠化是由于岩溶环境脆弱性,加上人类活动不恰当的土地利用,在此干扰下形成的,受自然背景与人类活动等人文因子共同作用,不合理的人类活动在石漠化形成和发展中占主要地位。

生态治理,上下求索

岩溶石漠化综合治理需要采取的科学思路有如下几条:以地质调查为基础;因地制宜,科学规划;科技引导,高效实施;以治水为龙头;以岩溶流域为单元进行综合治理;以调整产业结构作为生态与经济协调发展的突破口;示范先行,逐步推进。

自1999年起,通过“西南岩溶石山地下水及环境地质调查”计划项目实施,完成1:25万水文地质图编测66万平方千米,1:5万水文地质图和环境地质综合调查图21万平方千米,掌握了西南岩溶区水资源量及其开发利用潜力,为地下水开发利用提供了技术支撑。项目查清了岩溶石漠化分布状况及其发展趋势,掌握了岩溶石漠化形成的主要机制,提出了不同岩溶环境地质类型石漠化治理措施,为正在开展的石漠化治理提供了依据;项目查清了典型流域岩溶水文地质条件和环境地质问题,制定了流域内岩溶水开发工程方案和地质环境综合整治规划,其成果已被多个部门应用于调查区开发治理工作中;项目建立了西南岩溶石山区地下水与环境地质信息系统,实现了地质调查成果信息化。针对不同类型区开发条件,我们因地制宜,采取堵洞蓄水、暗河截流、大泉壅水、钻井、大口井、斜井等多种方式,开展了岩溶地下水开发利用与生态环境综合治理示范,解决了100多万人饮用水、30万多亩耕地灌溉用水问题,取得了明显社会效应与经济效益。

自2002年起,在国家科技攻关课题、国家课题支撑计划课题及中国地质调查局地质调查等项目资助下,我们针对岩溶石山区土地石漠化、缺水少土、旱涝灾害频繁、居民贫困、生态恶化等严重问题,通过试验示范,集成推广先进技术、优化模式,构建了诸多模式,挑选几个简要介绍。

表层岩溶水开发与单个岩溶峰丛洼地立体生态农业模式

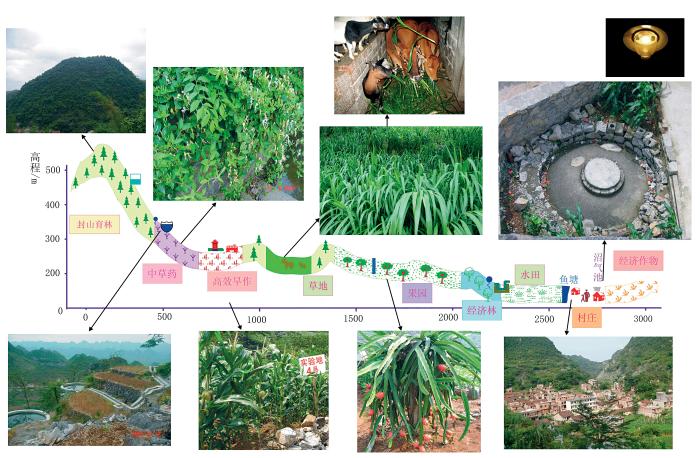

该模式是在广西马山县弄拉示范区工作基础上建立的。其关键是以峰丛洼地的地貌结构为着眼点,既考虑生态环境,又考虑农业经济发展,还要保持水土和涵养水源,建立整个峰丛洼地的立体生态农业模式。

根据峰丛山区地貌结构和不同地貌部位生态环境的特殊性,在峰丛洼地不同地貌部位发展不同的植被或作物。具体说来,就是在陡峭山峰地段,长期封山育林,重点发展水源林,涵养表层岩溶水;较陡的山坡主要发展金银花、木豆、竹林等水土保持能力强的植物;峰丛垭口、山麓、平缓的山坡重点发展优质果树和经济林,间种药材;洼地底部主要作为耕地用,发展高效旱作粮食作物或经济作物。与模式配套的关键技术与方法:表层岩溶泉的调查与开发;因地制宜筛选适宜的植物和作物;坡地的土地整理和洼地排涝技术。弄拉示范区形成以休闲旅游观光附加绿色农产品的生态旅游产业链。

复合型峰丛洼地立体生态农业模式

该模式在广西平果县果化示范区建立,适合于大型复合型峰丛洼地,特别是岩溶谷地或平原边缘的峰丛洼地。复合型峰丛洼地的特点是石峰、洼地、坡地等地貌结构单元类型多样、缓坡和洼地底部面积较大。

复合型立体生态农业模式的关键是:一方面在单个峰丛洼地立体生态农业模式的基础上又叠加多种农林牧复合模式;另一方面,可利用的岩溶地下水资源类型多样,除开发表层岩溶泉水外,还注重洼地底部的岩溶水开发工作。

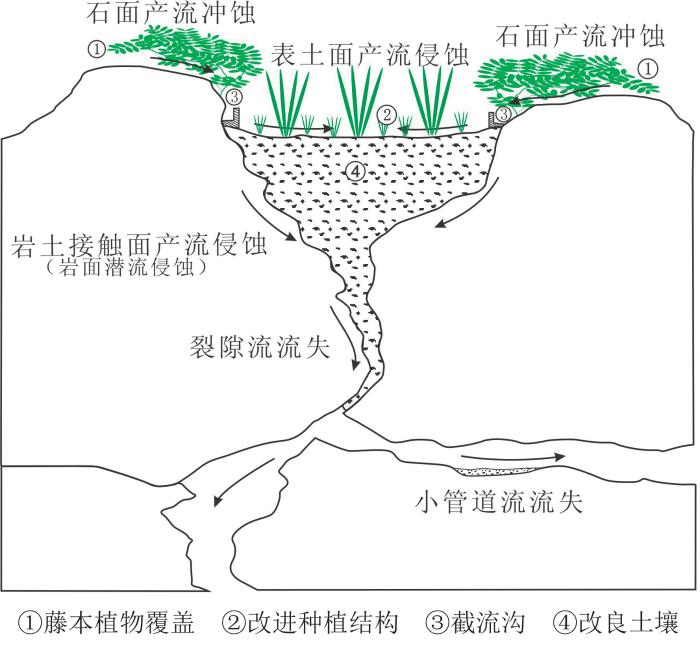

关键技术与方法:山坡植被生态修复,根据峰丛山坡的特点和生态条件,选择自然封育、人工造林和封造结合等3种方法;岩溶水开发利用,主要开发表层岩溶泉、浅层地下水和隐伏的岩溶管道水,修建水柜,配套节水灌溉系统和水肥耦合滴管系统;表层岩溶水生态调蓄,主要是发展水源林,增强表层岩溶带调蓄水资源能力,筛选调蓄水功能强的植被种类,人工诱导促进水源林植被顺向演替;岩溶峰丛洼地水土保持模式和技术,水土漏失防治,内涝防治技术;岩溶山区土地整理,岩溶土壤改良;生态产业培植,特色经济植物栽培;种草养殖;裸岩地高效利用。

果化示范区形成了以火龙果为龙头的附加药材、种草养殖等生态农业产业链,开辟了岩溶石漠化环境火龙果生态产业,成为远近闻名的特色生态品牌,火龙果作为平果县的新兴产业得到飞速发展,形成了“地方政府+科研单位+公司+合作社+农户”的生态产业开发模式。

这一项目研发的技术为《广西壮族自治区土地整治工程建设标准》的制定提供了重要科学依据,已在广西20多个县市推广应用。石漠化得到遏制,生态经济效益持续改善,成为西南岩溶石漠化区生态经济协调可持续发展的样板。果化示范区作为国土资源部野外科学观测研究基地,在科学试验、示范、监测、研究与教育培训方面发挥重要作用。

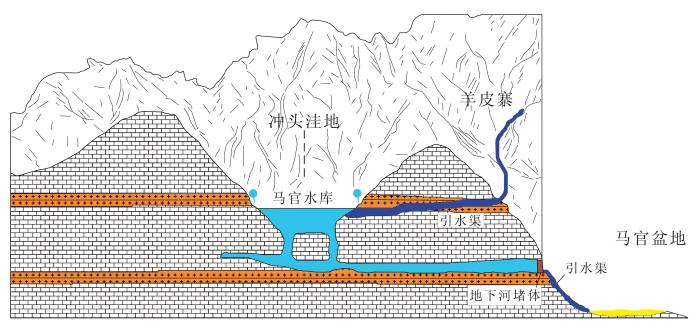

以地下水开发(堵洼成库)为主的小流域治理模式

该模式典型代表是贵州普定县马官地下河流域。在充分调查岩溶水文地质条件和连通试验后,利用碎屑岩隔水层阻挡的水文地质条件,在水洞地下河出口处(高于谷地15米) 建起4米厚的拱坝,构建地表、地下联合水库(库容119万立方米),并连通上游羊皮寨地下河,引洪水进库。保证了马官地下水库下游谷地中200平方千米耕地的灌溉用水,摆脱了干旱威胁;解决了谷地中人畜饮用水问题;饮用水质量的提高,消除了谷地中每年春秋季发生的伤寒病。将上游羊皮寨洼地的洪水引入水库,使洼地中的33.3平方千米良田免遭洪水之害。

岩溶山区生态移民模式

广西环江县封闭岩溶山区,位于广西与贵州交界处,不但生态环境脆弱,环境容量和人口承载力非常有限,而且人口密度大,交通非常不便。而环江县内又有一些人口密度相对较低的碎屑岩区丘陵荒地有待开发,因此可开展生态移民。封闭岩溶山区生态移民模式的流程:根据岩溶山区的人口承载力确定移民人口数量—移民到新开发区—移民到新开发区的产业开发与环境保护—部分移民后的岩溶山区的土地利用结构调整与利用。 生态移民模式实施要点:形成科学运作体系,搞好移民开发区的产业开发与环境保护,移民迁出区的土地利用结构调整。

“石漠化”名词小考

石漠化(Rock Desertification)是一个广义的概念,在中国南方湿润地区,在人类活动的驱动下,由流水侵蚀导致地表出现岩石裸露的荒漠景观,都应归属石漠化范畴。基石裸露的荒漠化现象在鄂北、豫南、皖西、桂北、黔西等地都有发育,不仅仅局限于特定的碳酸盐岩地区,尽管发育于碳酸盐岩地区的石漠化占有绝对份额,但不能代替全部。由于石漠化发育于不同地质环境背景上,因此存在诸多本质差异。

20世纪80年代末到90年代初,部分科技工作者在水土保持工作中,特别是在砂页岩及红色岩系和石灰岩丘陵山地陡坡开垦所引起的水土流失研究中,提出了“石化”、“石山石漠化”、“石质石漠化”的概念,并特别强调石山荒漠化是水土流失一个突出特点。袁道先采用石漠化(Rock Desertification)概念来表征植被、土壤覆盖的喀斯特地区转变为岩石裸露的喀斯特景观的过程,并指出石漠化是中国南方亚热带喀斯特地区严峻的生态问题,导致喀斯特风化残积层土迅速贫瘠化。虽然热带和亚热带地区喀斯特生态系统的脆弱性是石漠化形成的基础,但人口压力、土地利用规划和实践活动的不合理、大气污染等人类活动触发了这一事件的发生。

从地球系统科学的观点来看,喀斯特环境是岩石圈、大气圈、水圈和生物圈相互联系、相互作用构成的大系统。通过喀斯特地区碳循环及其藕联的水循环、钙(镁)循环、生物作用,维系着脆弱喀斯特生态系统的动态平衡。特定的地质环境决定了我国西南喀斯特生物地球化学场的高敏感性,主要表现在当喀斯特环境系统受到外部扰动,其地球化学作用方式、方向会迅速发生改变,喀斯特生态系统趋于恶化。

喀斯特石漠化是指在亚热带脆弱的喀斯特环境背景下,受人类不合理社会经济活动的干扰破坏,造成土壤严重侵蚀、基岩大面积出露、土地生产力严重下降,地表出现类似荒漠景观的土地退化过程。喀斯特石漠化是土地荒漠化的主要类型之一,它以脆弱的生态地质环境为基础,以强烈的人类活动为驱动力,以土地生产力退化为本质,以出现类似荒漠景观为标志。

喀斯特石漠化土地上出现的类似荒漠化景观通常用判别标志来表征,在景观尺度上,以某一石漠化类型的自然景观较为一致的地域(或地块)为对象,其地表形态和生态状况应是喀斯特石漠化程度的直接反映。经过长期野外调查,对于喀斯特石漠化而言,基岩裸露率、植被覆盖率、土壤质地和土地生产力降低是其典型特征,这些指标不仅具有代表性和可操作性,而且是地面调查和遥感技术均较容易获得的信息。

【摘自王世杰.喀斯特石漠化概念演绎及其科学内涵的探讨,中国岩溶,2002.2】